부처간 '주도권싸움'에 지지부진<br>정통부-방송위, 조직 구성등 '딴 목소리'<br>KT-케이블업계 IPTV 허용여부싸고 대립<br>방송·통신委 신설엔 접점… 설립 잰걸음<br>"영토 뺏기 벗어나 새산업 육성 나서야"

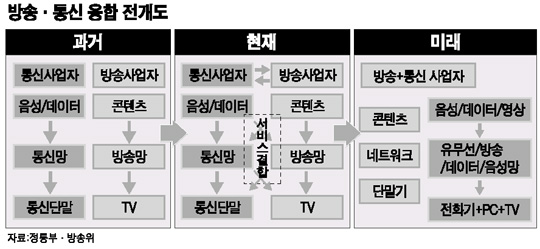

지난 수십년간 독자적인 영역 속에서 활약하던 방송과 통신이 디지털기술의 발달로 급속히 융합되고 있다.

휴대폰(통신영역)을 통해 TV(방송영역)를 시청하는 DMB나 케이블TV(방송)망를 통해 서비스되는 초고속인터넷(통신)은 생활 속에 자리를 잡아가고 있는 방ㆍ통융합의 초보단계다. KT는 자사 초고속인터넷망을 통해 IPTV(인터넷TV)를 연내 선보인다는 계획이다. 6월부터 상용화되는 휴대인터넷(와이브로)를 통해서도 TV시청이 가능해진다.

이 와중에서 TV로 대표돼온 방송사와 초고속인터넷, 유ㆍ무선 전화 등이 주축인 통신회사간 각축전이 벌어지고 있다. 이 같은 현상을 주시해온 참여정부가 연내 방송과 통신영역을 모두 감독하게 될 ‘방송ㆍ통신위원회(가칭)’설립을 추진하면서 그간 이 분야를 각자 관장해온 방송위원회와 정보통신부간 주도권 싸움도 점입가경이다. 실타래처럼 복잡해진 융합 논의의 전개과정과 해결책을 모색해 본다.

“통신은 통화의 사적 비밀이 존중되는 매체인 반면 방송은 단 한번 송출로 전 국민이 보는 공공성이 강한 상품이다. 방송의 그런 특수성을 인정해줘야 한다.”(방송위).

“공익성의 개념부터 재정립해야 된다. 너무 공공성만 강조하면 방송ㆍ통신망 구축기술과 콘텐츠제작기술 등이 공산주의 사회처럼 하향평준화될 수 있고 어렵게 마련한 한국의 통신산업의 기틀이 흔들릴 수 있다.”(정통부)

방송과 통신 융합기구 논쟁은 가장 직접적인 이해당사자인 정통부와 방송위간 알력으로 일단 표출되고 있다. 양 부처는 방ㆍ통융합기구 설립이라는 당위성에는 모두 ‘찬성’하고 있다. 다만 방송과 통신 어느쪽에 더 비중을 둬서 조직을 구성할 것인가에 대해서는 딴 목소리를 내고 있다. ‘총론 찬성, 각론 반대’의 형국이다.

KT의 IPTV가 융합논쟁 가속화=이런 논쟁의 뒤에는 통신사업자를 대표하는 KT와 방송사업자를 대표하는 케이블TV업계가 자리잡고 있다. 특히 양측 논쟁이 더 촉발된 것은 KT의 IPTV가 기폭제가 되고 있다. KT는 연내 IPTV를 상용화하겠다는 입장인 반면 케이블TV업계는 전국을 77개권역으로 나눠 방송영역을 할당받고 있는 자신들의 현실을 무시한 처사는 받아들일 수 없다며 강경한 입장이다. KT가 ‘메가패스’라는 전국 단일 초고속인터넷망을 갖고 있기 때문에 이 망을 통해 방송할 경우 기존 방송산업의 구도를 깰 수 있다고 우려하고 있다.

케이블TV업계를 대변하고 있는 한국케이블TV협회 오지철 회장은 “동일 서비스ㆍ동일 규제 원칙에 따라 KT IPTV도 CATV와 똑 같은 규제를 받아야 된다”고 역설했다. 반면 KT측은 “경쟁을 두려워 한다는 것은 케이블TV업계가 너무 안주해왔다는 증거”라며 “IT산업 발전을 유지하기 위해서도 조속히 IPTV를 허용해야 된다”고 맞받았다. KT측은 특히 케이블TV업계가 CJ, 태광, 현대백화점 그룹 등 대그룹들이 주축이 돼 있는 만큼 경쟁을 통해 세계적인 경쟁력을 더 올려야 된다고 말했다.

통신은 90년대 이후 경쟁원리가 도입되면서 유, 무선을 막론하고 치열한 경쟁이 펼쳐졌던 전쟁터. 반면 방송은 한정된 주파수를 이용하는 소수의 사업자가 독과점 체제를 바탕으로 공익성을 내세우며 그 사회적 영향력에만 초점이 맞춰져 왔다는 것이다.

방송ㆍ통신위원회 신설 가시화=양측의 팽팽한 대립각에도 불구하고 방송위와 정통부의 방송영역을 통합해 ‘방송ㆍ통신위원회’를 신설한다는 참여정부의 행보가 최근 빨라지고 있다.

5월 31일 지방자지단체장 선거 탓에 일정이 다소 늦어지고 있지만 정부는 지난 9일자로 임기가 끝난 2기 방송위원회를 대체할 3기 방송위원회를 선거를 전후해 구성한 뒤 방송위와 정통부, 공정위, 산자부, 문화관광부 등이 참여하는 ‘방통융합추진위원회’를 국무조정실에 구성한다는 일정을 잡아놓고 있다. “상반기내 융합위원회를 구성한 뒤 이 위원회를 통해 구체적인 융합기구의 모습을 그려낼 것”이라고 이련주 국무조정실 과장은 설명했다.

양측은 ▦규제기관 일원화와 정책ㆍ규제 기능 분리(정통부) ▦합의제 위원회 신설과 정책 규제 일원화(방송위) 등 구체적인 입장은 다르지만 이는 융합추진위에서 접점을 찾을 수 있을 것으로 보인다.

결국 방ㆍ통 융합 논쟁의 결론은 각 산업의 선순환 고리로 이어갈 수 있는 방향으로 끌고 가야 된다는 게 전문가들의 견해다. 정부는 부처간 밥그릇 싸움이 아닌 사업자를 지원할 수 있는 최소한의 규제책으로 판을 이끌어가야 하고, 사업자들 역시 기존 상대 영역의 파이 뺏기를 넘어서 소비자들에게 보다 편리한 서비스를 제공하고 나아가 국가의 새로운 먹거리 창출로 이어가야 한다는 지적이다.