홈

국제

국제일반

건설사 중도금대출 '부익부 빈익빈'

입력2009.09.10 17:45:28

수정

2009.09.10 17:45:28

은행권, 신규분양단지 업체따라 차등 적용<br>대형사 분양가 60%까지 일괄 약정 '느긋'<br>중소사엔 LTV 내세워 50%만 대출 '고민'

#1. 오는 15일 서울에서 재개발 아파트 일반분양을 앞두고 있는 중견 건설업체 B사는 요즘 중도금 대출 때문에 고민에 빠졌다. 제1금융권에 속한 시중은행을 상대로 분양가의 60%까지 중도금을 집단 대출해달라고 요구했지만 이 은행이 주택담보인정비율(LTV) 상한 등을 이유로 50%만 빌려주겠다고 최근 통보해왔기 때문이다.

B사의 한 관계자는 "계약자들은 관행적으로 중도금이 60%까지 대출될 것으로 알고 있지 않느냐"며 "제2금융권을 통해 나머지 10%를 더 빌리거나 중도금 납부 일정을 뒤로 늦추는 방법밖에 없어 건설사와 계약자의 부담이 커지게 됐다"고 우려했다.

#2. 수도권에서 9일부터 청약에 나선 대형 건설업체 H사는 B사와 달리 중도금 대출에 느긋한 모습이다. 제1금융권 은행에서 중도금 60%를 일괄 대출해주기로 약정을 맺었기 때문이다. 이 회사의 한 관계자는 "시행ㆍ시공사의 신용등급이 높고 분양 단지의 사업성 등이 양호한 것으로 평가 받아 좋은 조건을 제시 받았다"고 설명했다.

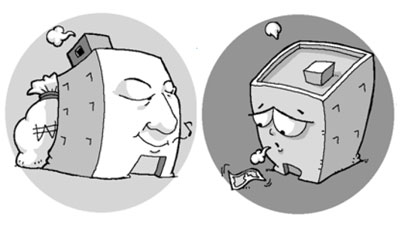

신규 분양아파트에 대한 중도금 대출을 둘러싸고 건설업체 간 '빈익빈 부익부' 현상이 빚어지고 있다. 시중은행들이 LTV 50% 상한 등을 핑계로 중견 건설업체에 대해서는 까다로운 대출 제한을 두고 있는 반면 대형 건설업체에는 돈줄을 풀고 있기 때문이다. 하지만 분양 아파트 중도금 대출은 LTV의 규제를 받지 않는다.

결국 제2금융권 등을 통해 추가대출을 받을 수밖에 없는 중견 건설업체는 많게는 수십억원에 달하는 이자부담을 추가로 짊어지게 돼 수익성이 악화되는 요인이 된다는 지적이 나오고 있다.

10일 건설업계에 따르면 현재 제1금융권의 건설사 중도금 대출 금리는 CD금리+3~3.5%선이다. 반면 제2금융권의 대출금리는 통상 CD금리+7%선을 넘어서고 있다. 어디서 돈을 빌리느냐에 따라 4%가 넘는 이자부담 차이가 발생하게 된다.

예를 들어 분양가 5억원인 주택을 중도금 무이자할부로 공급한다고 가정할 경우 중도금의 10%를 제2금융권에서 빌린 업체는 가구당 대략 200만원(5,000만원×0.04)가량을 금융비용으로 추가 지불해야 한다. 단지 규모가 1,000가구라면 20억원 가까이 부담액이 늘어나는 셈이다.

건설업계의 한 관계자는 "중견 건설업체 '위기론'이 끊임없이 제기되는 배경에는 이런 까닭도 있다"며 "추가 대출도 어려울 때에는 주택금융공사를 통한 '중도금대출연계모기지론'을 받아 계약자에게 일부 금융비용을 떠넘길 수밖에 없다"고 토로했다.

중도금 납부 조건이 무이자 대출이 아닌 이자후불제인 경우에도 계약자들의 부담은 덩달아 올라간다. 이자후불제는 잔금납부일까지 건설사들이 '이자의 이자'만 내는 구조여서 나머지 금액은 결국 소비자의 몫으로 돌아가기 때문이다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>