"한국은 글로벌 IT업체들의 무덤"<br>소비자 까다롭고 인프라에 밀려<br>'아이팟' 점유율 15%그쳐<br>소극적 마케팅도 참패 원인

[추적, IT이슈] 하드웨어 "한국시장 1위 전무"

"한국은 글로벌 IT업체들의 무덤"소비자 까다롭고 인프라에 밀려'아이팟' 점유율 15%그쳐소극적 마케팅도 참패 원인

황정원 기자 garden@sed.co.kr

임지훈 기자 jhlim@sed.co.kr

한국에 진출한 글로벌 IT기업들이 쏟아내는 하소연이다. 하드웨어 업체뿐만 아니다. 포털업체도 마찬가지다. 실제 HP, 애플 등 글로벌 IT하드웨어 업체와 구글, 야후와 같은 포털 업체들이 야심적으로 한국 시장에 진출했지만 별반 힘을 쓰지 못하고 있다. 휴대폰, MP3플레이어, PC 등 하드웨어 분야에서는 삼성전자와 LG전자가, 포털에서는 NHN, 다음, SK커뮤니케이션즈(SK컴즈) 등이 독보적인 점유율을 차지하며 한국 시장을 수성(守成)하고 있다. 전세계 대부분의 지역에서 승승장구하는 글로벌 기업들이 한국에서만 유독 고전하는 이유에 대해 알아본다.

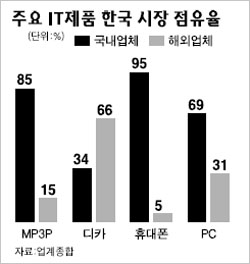

하드웨어 분야의 안방을 넘보지 마라. 삼성전자, LG전자 등 대기업과 팬택계열, 삼보컴퓨터, 레인콤 등 중견업체들이 글로벌 IT강국답게 하드웨어 시장의 안방을 굳건히 지키고 있다. 각 품목별로도 외국업체에 1위를 내준 곳은 단 하나도 없다.

'아이팟'을 앞세워 세계 MP3P 시장에서 70%를 점유하고 있는 애플의 국내시장 점유율은 약 15%밖에 안된다. PC와 프린터 분야의 글로벌 선두 HP도 한국에서는 삼성전자에 밀려 2위다. 글로벌 디지털카메라 시장을 장악하고 있는 캐논, 소니 등도 한국에서는 34%로 1위인 삼성테크윈에 밀려 2위권을 형성하고 있다. 글로벌 3위 업체인 모토로라는 한국 시장 점유율이 5%에 불과하다. 국내 노트북 시장에서 HP, 도시바, 델 등 해외 업체들의 비중은 지난해 26%에서 올해 1ㆍ4분기 24%로 줄어들었다.

글로벌 IT업체들이 한국에서 고전하는 것은 한국 소비자들의 입맛이 까다롭기 때문이다. 인터넷 보급율이 높은 한국은 다른 나라에 비해 네티즌의 참여가 활발하며 초기사용자(얼리어답터)가 많은 역동적인 시장이다. 특히 IT제품에 대한 소비자들의 눈높이가 아주 까다로운 것으로도 유명하다.

따라서 업체들로서는 시장 요구에 재빠르게 대응해 제품을 적기에 출시하는 것이 중요하다. 한국 업체들이 터치폰, 데스크톱의 성능과 노트북의 공간활용을 결합한 데스크노트, 인텔 펜린 CPU 탑재 노트북 등을 가장 먼저 출시한 것이나 휴대폰, MP3P 등의 색상을 다양하게 선보이는 것 등이 이에 해당한다.

특히 국내 업체들이 해외 업체에 비해 애프터서비스(AS) 등 서비스 인프라를 잘 갖춰 놓은 것도 또 다른 경쟁력이다. 권기덕 삼성경제연구소 연구원은 "글로벌기업들이 한국에서 성공하기 위해서는 소비자들의 입맛을 잘 맞추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "한국 업체들이 시장을 지키는 가장 큰 이유는 소비자들의 까다로운 니즈를 적절하게 반영하는 등 대응이 빠르기 때문"이라고 분석했다.

글로벌 IT업체들의 경우 각 지역에 맞는 현지화 전략을 세우고는 있지만 특정 지역에서만 전략적으로 맞춤화하기 힘든 것도 한국시장에서 고전하는 이유다. 이 때문에 결국 한국시장 트렌드를 따라 잡지 못하는 것으로 이어진다.

글로벌 업체들이 한국 시장 규모가 크지 않다는 이유로 마케팅 등을 적극적으로 펼치지 않은 것도 점유율이 낮은 원인 가운데 하나다. 업계의 한 관계자는 "마이클 포터의 국가 경쟁우위론의 관점에서 볼 때 자국 소비자의 역동성, 고도의 IT 인프라 등 경쟁력을 강화시켜주는 요소가 한국이 두드러진다"며 "한국 시장의 특성을 반영하지 않은 제품이나 소극적인 마케팅을 계속한다면 글로벌 기업들의 설 땅은 더욱 좁아질 것"으로 전망했다.

[추적, IT이슈] 인터넷 "구글·야후등 명맥만"

"한국은 글로벌 IT업체들의 무덤"특화된 서비스 부족… 현지화 실패

글로벌 업체들은 인터넷 상에서도 고전을 면치 못하고 있다. 이들의 초라한 국내 시장 성적표는 포털, 검색, 소셜네트워킹서비스(SNS), 동영상 서비스 등 전 분야를 포함하고 있다.

코리안클릭에 따르면 세계 검색 시장 점유율 60% 이상을 점유하고 있는 절대강자 구글은 8년째 국내에서 점유율 1~2%에 머물고 있다. 전세계 5억명의 유저를 자랑하는 야후 역시 국내 서비스를 시작한지 올해로 11년째지만 2006년 11월 이후에는 점유율 5% 아래로 주저앉았다.

네이버와 다음의 점유율을 합치면 80%에 육박한다는 점을 고려해보면 구글, 야후 등은 명맥만 이어가고 있는 셈이다.

전문가들은 글로벌 업체들이 국내에서 저조한 성적을 거두고 있는 주된 이유로 '현지화 실패'를 꼽는다. 이들 사이트들은 '지식인'이나 '카페'와 같이 국내 유저에 특화된 서비스가 부족한 데다 사용자 환경도 한국 네티즌들에 익숙치 않다.

조원규 구글코리아 사장은 "2006년 말 R&D센터에 국내 개발자를 영입했지만 이들이 구글의 (기술) 코드를 소화하는 데만 약 1년이 걸렸다"며 "이제 엔지니어라 불릴 만한 인력을 갖춘 만큼 올 하반기에는 만족할만한 서비스가 나올 것"이라고 말했다.

이 같은 전망에도 불구하고 관련업계는 앞으로도 시장의 판도는 쉽게 바뀌지 않을 것이라고 입을 모은다. 포털업계의 한 관계자는 "웹이 한 나라의 문화를 반영하고 있다는 점을 감안할 때 시장 공략을 위해선 현지화에 총력을 쏟지 않으면 안 된다"고 강조하며 "하지만 이는 자칫 고유 브랜드의 훼손으로 이어질 수 있기 때문에 해외 업체들이 꺼릴 가능성이 높다"고 말했다.

검색ㆍ포털 서비스 뿐 아니라 지난 달 국내에 첫발을 내딛은 SNS '마이스페이스'도 이렇다 할 성과를 못 내고 있긴 마찬가지다.

랭키닷컴에 따르면 마이스페이스의 방문자수는 오픈한 첫 주 10만명을 넘겼지만 5월 둘째 주 현재 5만명대로 수직 하강했다. 한글 콘텐츠 부족, 느린 동영상 업로드 속도 등이 단점으로 지목되면서 발길이 끊긴 것이다. 더구나 이 시장은 SK컴즈의 싸이월드가 이미 장악하고 있는 상황이어서 당분간 시장공략이 어려울 것으로 전문가들은 보고 있다.

올 초 3D 가상현실 서비스 '세컨드라이프'와 동영상 사이트 '유튜브' 등도 잇따라 국내에서 서비스를 시작했지만 현재까지의 결과는 '참패'에 가깝다. 세계적 명성이 무색할 정도로 한국 네티즌들의 반응은 차갑기만 하다.

업계의 한 관계자는 "국내 시장은 네이버, 싸이월드, 판도라TV 등 한국 네티즌들의 까다로운 니즈를 발 빠르게 파악해 충족시켜주는 대체제가 충분하다"며 "이런 상황에서 글로벌 업체들이 현지화가 제대로 되지 않은 서비스를 앞세워 힘을 발휘하기란 어려울 것"이라고 말했다.

• [추적, IT이슈] 인터넷 "구글·야후등 명맥만"