2부. 5대 정신이 한국을 이끌었다 ① 창조의 정신…無에서 有로<br>"수출만이 살길" 외치며 정부 주도 계획경제 추진 국민 적극 동참도 '한몫'<br>재벌 특혜등 부작용 불구 세계사 유례없는 성장으로 글로벌 리더 대열에 '우뚝'

| | 1970년 7월 7일 대전인터체인지에서 열린 경부고속도로 개통식에서 박정희 대통령 내외가 테이프를 끊고 있다. /서울경제DB |

|

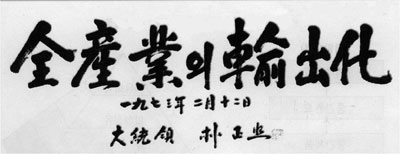

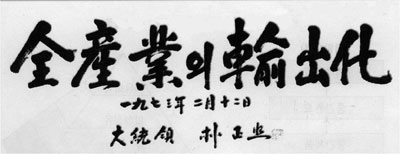

| | 박정희 전 대통령이 중화학공업 추진기획단에 하사한 휘호. |

|

지난 50년 동안 우리나라는 세계사에 유례없는 경제 발전을 이룩했다. 특히 고속성장을 이룩한 지난 1960~1970년대는 실로 무(無)에서 유(有)를 창조했다고 해도 과언이 아니다.

1960년 초만 해도 한국은 세계에서 가장 가난한 나라였으나 지금은 경제선진국의 문턱에 들어섰다. 1962년 80달러에 불과했던 1인당 국민소득은 2007년 2만달러를 넘어서며 선진국들과 어깨를 나란히 하고 있다.

특히 2차대전 이후 신생 독립국 가운데 경제발전과 정치 민주화를 이룩한 나라는 우리나라가 유일하며 최근에는 문화ㆍ스포츠ㆍ기술 분야에서도 세계 무대에서 두각을 나타내고 있다. 글로벌 금융위기 극복 과정에서도 경제개발협력기구(OECD) 회원국 가운데 가장 빠른 회복세를 보이고 있고 오는 11월에는 새로운 국제질서를 이끌어나갈 주요20개국(G20) 정상회의 의장국일 만큼 국제사회에서 우리의 위상은 매우 높아졌다.

김인준 전 한국경제학회장은 "서구사회가 200년 넘게 걸린 경제발전과 근대화를 우리나라는 50년이라는 단기간에 이루는 압축성장을 했다"면서 "이 과정에 서민들의 희생과 계층 간 소득불균형 심화, 재벌 특혜라는 부작용도 있지만 전세계적으로 유례가 없는 고속성장은 높이 평가할 만하다"고 말했다.

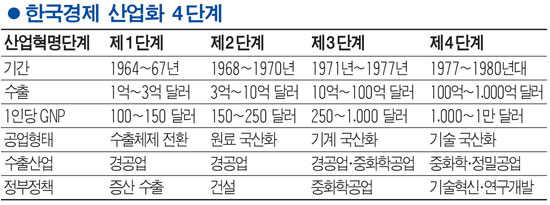

◇ '수출제일주의 정책'으로 한국식 산업혁명 일궈=1963년 시작된 경제개발 5개년 계획은 한국식 산업혁명의 첫 단추라고 할 수 있다. 일본 식민지 시대와 6∙25 전쟁을 거치면서 피폐해진 국토를 회복하고 미국 등 선진국의 원조가 없는 경제자립을 목표로 내걸었기 때문이다.

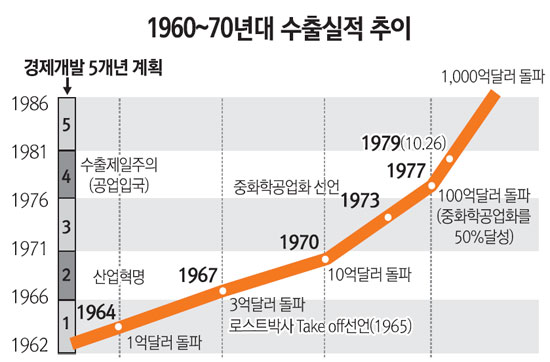

이를 위해 박정희 정권은 수출 제일주의 정책을 강력하게 추진했다. 1964년 정부가 1억달러 수출 목표를 세웠을 때 불가능하다는 목소리가 대부분이었다. 그러나 박 전 대통령은 강력한 리더십을 발휘하며 '수출만이 살길이다. 하면 된다'는 구호를 내걸고 관료들과 기업, 국민들을 설득해 결국 1억달러 수출을 달성해냈다.

이어 1967년 3억달러, 1970년 10억달러 수출이라는 고속성장을 통해 한국식 산업혁명의 성공을 이뤄내기 시작했다. 박 전 대통령을 보좌한 오원철 전 제2경제수석은 "박 대통령이 늘 '기회를 놓치지 말고 밀어붙여라' '마음만 먹으면 해낼 수 있다'는 말을 강조했다"면서 "박 대통령의 적극적인 독려에 힘입어 당시 연간 40% 이상의 수출 증가율을 기록했다"고 회상했다.

◇압축성장의 이면에는 국민들의 아픔도=1960~1970년대 한국경제의 고속성장 이면에는 아픈 얘기들도 있다. 박정희 정권은 경제개발을 위한 5개년 계획을 세웠으나 이를 추진할 자금이 없어 미국에 도움을 청했다. 하지만 무상원조를 받는 최빈국에 차관을 줄 수 없다며 거절당했다.

일본도 국교가 없는 나라와 차관 협정을 맺을 수 없다고 손사래를 쳤다. 결국 정부는 라인강의 기적을 이뤄낸 독일을 배우겠다는 명분 아래 1964년 박 전 대통령이 국빈방문 자격으로 서독을 방문했고 1,350만달러의 재정차관과 2,625만달러의 상업차관을 공여 받는 데 성공했다.

그러나 많은 젊은이들이 일자리가 없어 광부들과 간호원들이 독일로 파견돼 외화벌이에 나서야 하는 아픔도 함께 겪어야 했다. 잘 알려진 것처럼 당시 박 전 대통령이 참석한 해외동포 환영만찬은 그야말로 가난한 백성과 가엾은 대통령이 함께한 눈물의 바다였다고 한다. 1965년에는 한일청구권 협정을 통해 받은 식민통치에 대한 보상 자금을 농∙어업 분야에 사용하려던 계획을 바꿔 포항제철소(현 포스코) 건립에 투자하기도 했다.

아울러 정부 주도의 경제개발은 국민들의 적극적인 동참이 있기에 가능했다. 1973년 석유위기로 한국경제가 파탄지경에 이르렀을 때 2,000여명의 17~18세 청소년 기능사들이 중동으로 파견됐다. 이듬해부터는 중동건설 현장으로 기술인력이 대거 파견돼 외화벌이에 나서기도 했다. 윤영각 삼정KPMG 대표는 "1960~1970년대 산업화 시기는 정부 주도하에 경제개발이 이뤄졌기 때문에 국민들의 동참과 희생이 뒤따랐다"고 말했다.

◇경제개발 위해 정부 주도형 계획경제=한국경제가 반세기 만에 유례없는 고속성장을 이룬 데는 무엇보다 정부 주도로 계획된 시장경제가 도입됐다는 점이다. 예를 들어 중화학공업 건설 당시에는 선진국처럼 공업화에 따라 자연스럽게 발전된 것이 아니라 1970년 10억달러 수출을 달성한 후 1977년 100억달러 수출목표 달성을 위한 후속조치로 이뤄졌다는 점만 봐도 정부 주도적 경제개발이 얼마나 대단했는지 짐작할 수 있다.

또한 지금 우리의 주력산업인 조선과 자동차ㆍ석유화학ㆍ철강 등의 산업 육성계획도 동시에 병행했고 1977년 100억달러 수출을 달성했다. 1971~1977년 연간 수출 증가율은 39.8%로 국민 1인당 국민소득은 1,000달러를 넘어섰다.

이는 시작에 불과했다. 당시 박 대통령은 중화학공업 육성과 함께 국민의 과학화를 선언했다. 공업구조의 구도화를 통한 선진공업국 건설과 함께 국력을 증대하기 위해 자주국방에도 나섰다. 정부가 방위산업 육성에까지 나서게 된 것. 국산무기 화력시범대회를 개최하고 한국형 전차 개발을 위한 탱크업체 지정을 비롯해 각종 소총과 무기류, 심지어 국산 미사일 개발에도 박차를 가했다.

김주훈 한국개발연구원(KDI) 부원장은 "정부 주도형 계획경제가 재벌특혜라는 병폐를 낳았지만 경제발전 고비마다 기업과 국민에게 창조적 정신을 독려하며 고도성장을 주도하는 큰 역할을 했다는 점은 부인할 수 없다"고 강조했다.

61년 출범 경제정책 총괄 두자릿수 성장률 등 주도

94년 문민정부 출범으로 재무부와 통합 역사 속으로

눈부신 성장 중심엔 경제기획원 있었다

지난 1960~1970년대 우리 경제를 고속 성장시킨 주역을 꼽자면 지금은 역사 속으로 사라진 경제기획원을 들 수 있다. 한국경제가 눈부신 경제성장을 하는 과정에는 늘 경제기획원이 경제정책을 총괄하는 중심에 있었기 때문이다.

경제기획원이 출범한 1960년 당시의 경제상황을 살펴보면 1인당 국민소득은 79달러로 세계 125개국 중 101위에 불과했다. 또 수출은 3,300만달러, 수입은 3억4,000만달러, 외환보유액 1억6,000만달러로 상당히 열악한 실정이었다. 북한과 경제력 격차도 컸다. 본격적인 경제개발이 시작된 1965년도 당시 남한의 1인당 국민 소득은 105달러로 북한의 162달러의 60% 수준에 불과했다.

군사정권으로서는 집권초기 국가 재건을 위한 경제개발이 통치의 핵심이라는 사실을 절감할 수밖에 없었다. 이러한 경제난을 타개하기 위해 공업화를 통한 경제개발 선택은 당연했다.

이에 따라 경제기획원은 경제정책을 총괄하는 주도적 역할을 수행하기 위해 출범 당시 기획ㆍ예산ㆍ외자조달 기능이라는 3대 핵심 수단을 갖고 각 부처의 정책 수립과 조정에 막강한 영향력을 행사하게 됐다. 여기에 경제기획원 수장이 내각의 두 번째 서열로 올라서면서 명실상부한 국가경제정책 총괄부서로의 위치를 점하게 됐다.

경제기획원의 첫 번째 임무는 경제 부처에 대한 총괄∙조정을 원활히 수행할 수 있는 장치인 경제장관회의 개최였다. 월례 경제동향 보고회와 수출 진흥 확대회의를 개최해 총리 이하 전 각료, 중앙은행 총재, 경제과학심의회 위원, 대통령 특별보좌관, 여당 정책위원장, 관련 상임위원장이 배석한 가운데 대통령에게 각종 정책을 보고했다. 당시에는 경제기획원 청사에 대통령이 직접 방문해 회의를 주재하고 점심도 함께했기 때문에 잔칫날과 같은 분위기였다. 어려운 면도 있었지만 이 같은 행사를 통해 경제기획원의 위상이 높아지고 박정희 전 대통령의 경제기획원에 대한 애정이 깊어졌다.

이처럼 경제기획원의 주도적 역할하에 한국경제는 1960년대 두자릿수 경제성장률을 기록하고 1970년대에는 두자릿수에 가까운 성장과 20%대의 수출증가율이라는 놀라운 성적으로 고속성장을 이어갔다. 경제기획원의 중요성은 전두환∙노태우 정권까지 이어져 1988년에 서울올림픽의 성공적 개최를 이뤄내는 데도 일조했다.

그러나 1961년 발족한 이래 경제개발의 중추적 역할을 해오던 경제기획원은 문민정부 출범과 함께 김영삼 대통령 시절인 1994년 재무부와 통합돼 재정경제원으로 바뀌면서 역사 속으로 사라지게 된다. 경제기획원의 간판을 내리게 된 직접적인 계기는 작은 정부를 지향하는 명분이었지만 그 이면에는 독재정권의 정부 주도적 경제개발 메커니즘 종식이라는 시대적 흐름과 함께 고도성장과 경제발전에 따른 경제기획업무의 수명이 다했기 때문이다.

|