|

|

글로벌 금융위기는 미국 금융시장뿐 아니라 실물경제에도 빠르게 전이돼 미국 경기를 급속도로 냉각시켰다. 일자리는 줄고 실직자는 급증했다. 이를 되돌리기 위해 미국이 꺼내 든 카드는 '제조업의 부활'이다. 제조업이 되살아야만 일자리가 양산될 수 있기 때문이다.

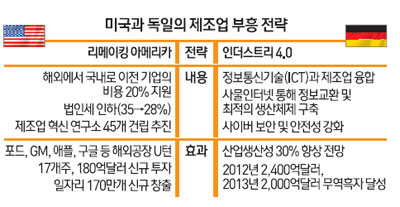

지난 2009년 당시 버락 오바마 행정부가 내건 슬로건은 '리메이킹 아메리카'다. 이를 바탕으로 미국은 대대적인 제조업 경쟁력 강화에 나선다. 법인세 개편에서부터 리쇼어링(reshoring·해외 진출기업의 국내 이전), 제조업 혁신 허브 증설, 수출확대 정책 등 전방위적인 전략이 추진된다. 법인세를 35%에서 28%로 인하하고 제조업에 대한 실질세율이 25%를 넘지 않도록 조정했다. 특히 해외에서 국내로 이전하는 기업에는 이전비용의 20%를 정부가 지원하는 등 다양한 인센티브도 제공했다.

이런 노력에 기업들도 반응하기 시작했다. 포드자동차는 중국과 멕시코에 있는 생산시설을 오하이오주와 미주리주로 이전하기로 했고 제너럴모터스(GM)도 가동을 멈췄던 테네시주 공장을 다시 돌리기 시작했다. 제너럴일렉트릭(GE)은 중국 공장을 켄터키주로 옮기기로 했고 구글은 안경 형태의 웨어러블 컴퓨터인 구글글라스를 실리콘밸리에서 생산한다는 결정을 내렸다. 투자유치 프로그램인 '선택 USA'를 통해 17개 주에 180억달러의 신규 투자가 이뤄지는 등 미국 기업의 본국 컴백이 이어지고 있다.

보스턴컨설팅그룹에 따르면 연간 10억달러 이상의 매출규모를 가진 미국 제조업체 최고경영자(CEO) 3분의1 이상이 중국 생산기지를 미국으로 옮기는 것을 고려하고 있다. 매출액이 100억달러를 넘는 대형 기업의 48%도 생산기지를 미국으로 이전할 예정이거나 이전을 생각하고 있어 앞으로 미국으로 돌아오는 기업의 수는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

기업들의 귀환과 투자는 국민경제에도 영향을 미쳤다. 무엇보다도 일자리가 생겨났다. 오바마 행정부의 기업유치는 170만개의 새로운 일자리를 만들었다. 일자리가 많아지면서 소비도 늘어나자 미국 내수경기가 살아났다. 지난달 미국 내 자동차 생산량은 140만대로 이는 월간 기준으로 2006년 1월 이후 8년5개월 만에 최대치다.

유럽의 강국인 독일도 제조업 중심으로 위기를 넘겼다. 특히 2010년부터 미래 경쟁력 확보를 위해 '인더스트리 4.0'이라는 제조업 진화전략을 추진하고 있다.

독일이 전세계 제조업에서 차지하는 비중은 1995년 8.9%에서 2011년에는 6.5%로 낮아졌다. 세계 수출시장 점유율도 2000년대 중반까지 9.5%대를 유지했으나 2011년에는 8.7%로 하락했다. 미국·일본 등 경쟁국이 제조업을 강화하고 나선 데 따른 영향이다. 이에 대응해 독일은 인더스트리 4.0이라는 새로운 전략으로 4차 산업혁명 시대를 이끌기 시작했다.

독일은 정보통신기술(ICT)과 기계 산업의 융합을 통해 제조업에 자동생산 체계를 구축하고 모든 생산 과정을 최적화하는 패러다임의 전환을 도모했다. 차세대 산업으로 불리는 사물인터넷과 제조업의 결합도 추진했다. 이를 위해 독일 정부는 올해 2억유로를 투입해 기업들을 지원했다.

폭스바겐·BMW·지멘스·보쉬 등은 제조업 혁신을 통해 공장의 생산성을 높이고 에너지 효율을 극대화했다. 정부는 이 같은 활동에 힘을 더하기 위해 51.8%였던 법인세를 최근 29.8%까지 낮추는 등 측면 지원에 나섰다.

이 같은 노력의 결과로 독일은 주변국의 침체에서도 2012년 2,400억달러의 무역흑자를 기록했고 지난해에도 2,000억달러가 넘는 흑자를 내는 성과를 거뒀다.

일본도 '아베노믹스'로 제조업의 부흥을 꿈꾸고 있다. 엔저를 통해 자국 기업들의 수출경쟁력을 높이고 수출 기업들의 실적이 개선되면 다시 자국 생산시설에 투자를 강화하는 선순환 구도를 모색하고 있다.

물론 우리 정부도 이 같은 노력을 하지 않은 것은 아니다. 2012년 4월 선진국들의 정책을 표방해 '해외진출 유턴기업 지원 종합대책'을 내놓았지만 기업들의 반응은 여전히 신통치 않다. 대한상공회의소 조사에서 해외공장을 운영하고 있는 700여개 제조업체 가운데 37.9%가 '해외 공장 경영여건이 과거보다 악화됐다'면서도 90%가 넘는 기업인들이 '현지 공장을 이전할 계획이 없다'는 입장을 나타냈다. 현지 운영이 힘들지만 국내보다는 낫다는 생각이다. 기업이 원하는 것과 정부가 제시하는 지원의 간극이 크기 때문이다.

이장균 현대경제연구원 수석연구위원은 "한국도 주요 선진국처럼 기존 정책을 전면 재검토해 '제조업 업그레이드 전략'을 담은 정책을 수립해야 한다"며 "범부처 차원에서 프로젝트 관리, 규제 해소, 개발기술 보호 등을 위한 전방위적 방안이 필요하다"고 강조했다.

박종갑 대한상의 상무는 "최근 미 오바마 정부의 '자석경제론'과 일본 '아베노믹스'의 예처럼 선진국들은 기업환경 개선 등 모든 역량을 쏟아붓고 있다"며 "우리도 단순한 해외 공장의 국내 유턴 지원에서 한 걸음 더 나아가 기업이 국내에서도 국제경쟁력을 갖출 수 있고 한층 역동적으로 활동할 수 있는 기업환경을 조성하는 등 보다 근본적인 대책을 마련해 조속히 시행해야 한다"고 말했다.