|

|

■ '대공황 전후 세계 경제' 찰스 페인스틴 외 지음, 동서문화사 펴냄

■ '세계 대공황' 진 스마일리 지음, 지상사 펴냄

■ '세계 대공황의 교훈' 피터 테민 지음, 해남 펴냄

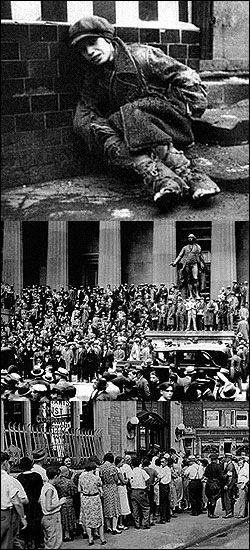

■ '대공황의 세계' 찰스 킨들버거 지음, 부키 펴냄 미국발(發) 금융위기의 충격이 전 세계를 강타하고 있는 지금, 80년 전 미국의 경제공황을 계기로 터진 세계 대공황의 원인과 과정 그리고 결과를 짚은 책이 잇달아 발간되고 있다. 찰스 페인스틴 전 옥스포드대 교수, 피터 테민 MIT 교수, 지아니 토니올로 미 듀크대 교수의 ‘대공황 전후 세계사’ 미국 경제학자 진 스마일리의 ‘세계 대공황’ 등이 그것. 경제학자들이 쓴 ‘대공황 전후…’는 대공황의 원인을 진단하기 위해 1차 세계대전으로 거슬러 올라간다. 1, 2차 세계대전 사이의 약 30년(전간기:戰間期)간 유럽은 극심한 경제적 혼란을 겪었던 시기였다. 노동계급의 힘이 커지면서 러시아 혁명이 터지는 등 경제구조가 바뀌고 전쟁 후 맺은 평화조약으로 무역의 형태가 변하는 등 유럽경제는 위기와 파국으로 점철됐다. 저자들은 세계 1차 대전이 세계 경제에 미친 영향력을 분석하고 국제경제정책, 특히 금본위제에 대한 집착과 긴축기조유지 등 잘못 선택된 정책이 공황을 심화하고 세계 경제회복을 지연시켰다고 진단한다. ‘세계…’은 1920년대 미국의 급속한 경제 성장에서부터 1935~1939년 경기회복기까지 대공황의 과정과 대공황이 미국에 남긴 유산을 분석했다. 일반인도 쉽게 읽을 수 있게 쓴 점이 책의 미덕이다. 많은 연구보고서는 1930년대의 세계대공황이 시장경제의 불안정성과 정부의 시장개입 필요성을 증명한다는 이론을 제시하지만 저자는 정부의 시장 개입으로 대공황이 더욱 가혹하게 진행됐다고 지적한다. 유럽에서 출발한 대공황과 미국에 집중한 대공황. 연구의 대상은 달랐지만 내리는 결론은 같다. 잘못된 경제정책이 대공황의 근본 원인이라는 것. ‘대공황…’에서는 기술적 진보와 생산성 증가에도 불구하고 실업과 불황 그리고 국제적 갈등으로 경제가 위기를 벗어나지 못한 것은 필연적인 결과가 아니라 잘못된 경제정책의 산물이라고 강조한다. 스마일리는 대공황 탈출이 더뎠던 이유에 대해 경제활동을 지휘하려는 미 정부의 과욕이 불러일으킨 결과라고 말한다. 금본위제를 통해 국제 금융시장 불안을 막으려는 시도가 불황을 일으켰고, 임금수준의 경직성, 농산물 가격 지원을 통해 불황기를 극복하려던 미 정부의 노력과 연방준비제도의 부적절한 화폐정책이 경제불황을 더욱 심각해졌다는 것. 그 밖에도 대공황 관련돼 주목받는 책으로는 피터 테민 교수가 회귀이론 등 다양한 이론적인 모형을 제시하면서 대공황의 원인과 결과를 분석한 ‘세계 대공황의 교훈’(해남), 경제학 차원에서 대공황을 분석하고 세계 주요국가들의 상황을 자세하게 다룬 ‘대공황의 세계적 충격’(예지), 대공황의 원인을 세계 경제의 리더십 결여에서 야기된 범세계적인 사태로 본 찰스 킨들버거의 분석이 돋보이는 ‘대공황의 세계’(부키) 등이 있다.