|

최근 한국산업기술진흥협회(KOITA)는 국내 기업들의 기술 수준이 선진 최고기술 대비 68.3% 수준이라는 조사 결과를 발표했다. 연구소나 연구개발 전담부서를 갖춘 조사 대상기업 1,000곳은 16개 주요 기술 분야에서 국내의 기술이 선진 최고기술을 따라잡는 데 5.3년이 걸릴 것으로 내다봤다. 매일같이 신기술이 쏟아져 나오는 시대에 5년은 너무 긴 시간이다.

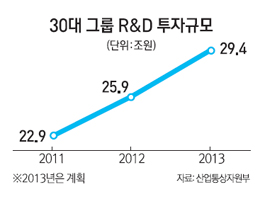

이와 관련해 국가 차원의 연구개발(R&D) 전략 재정립이 절실하다는 목소리가 높다. 정부의 R&D 예산은 지난 2000년 4조2,000억원에서 올해 16조9,000억원으로 4배 가까이 늘었지만 이제는 점점 '양보다 질'이 화두가 되고 있다. 2011년 우리나라의 기술무역수지는 59억달러 적자로 경제협력개발기구(OECD) 34개 회원국 중 최하위였다. 국내총생산(GDP) 대비 R&D 투자비중이 OECD 국가 중 2위까지 올라가는 등 양적인 성장은 어느 정도 이뤄졌지만 '해외에서도 탐낼 만한 기술'은 많지 않다는 이야기다.

이와 관련해 앞으로의 과제로는 △보다 계획적인 R&D 지원과 부처 간 중복 해소 △핵심 분야에 대한 전략적 투자 △타당성 검증 강화와 성과 연동식 R&D 지원 등이 꼽힌다.

예를 들어 2010년 태양광 관련 R&D는 총 23개 사업단에서 겹친 '인기사업'이었다. 인공지능로봇은 17개 사업단에서 맡았다. 제약 분야의 R&D 사업은 보건복지부와 산업통상자원부·미래창조과학부 등에 흩어져 있다. 자동차 산업도 마찬가지다. "국토교통부와 환경부·산업통상자원부 모두의 눈치를 볼 때가 종종 생긴다"는 게 자동차업계 관계자의 이야기다.

또 진행 중인 지원사업의 성과가 미흡하지만 '온정주의식' 지원이 계속되는 사례, 더 심하게는 사업 성과를 평가할 전문인력 자체가 없어 어려움을 겪는 사례 등도 기술 강국 도약의 걸림돌로 꼽힌다. 이와 관련해 전문가 풀을 구성하고 보다 엄격한 심사과정을 도입해야 한다는 지적이 일고 있다.

이 밖에 이공계 인력 육성은 여전한 과제다. 2011년 기준 한국의 R&D 인력은 36만1,000여명으로 2000년 대비 161% 늘었지만 중국의 성장률(213%·2011년 기준 288만명)보다는 상당히 낮다. 전경련 관계자는 "R&D는 사람이 거의 전부라고 할 수 있다"며 "수도권 근처에도 R&D센터를 지을 수 있도록 하는 등의 규제 개선이 필요하다"고 말했다.

이 같은 기본적인 역할 외에는 R&D 역시 기업들이 주도할 수 있도록 정부가 물러나 있어야 한다는 지적이다. 산업통상자원부 R&D 전략기획단에 몸담은 경험이 있는 조신 연세대 미래융합기술연구원장은 "정부는 수년 내로 상용화될 R&D 과제는 기업에, 홀로그래프나 5세대(5G) 이동통신 같은 원천기술은 대학이나 정부 출연 연구소에 잘 배분하는 역할을 맡으면 된다"고 강조했다.

한편 기술의 발전 속도를 제도가 따라잡지 못해 걸림돌이 되는 경우도 있다. 기술은 충분히 갖춰졌음에도 불구하고 불법으로 규정된 '원격진료' 등 스마트 헬스케어 분야가 대표적인 사례다.