|

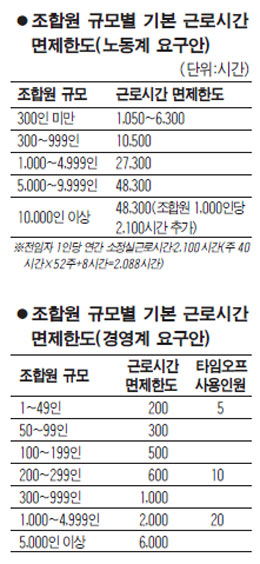

유급근로시간면제(타임오프) 한도 설정 기준에 대한 노사의 시각 차이가 예상보다 커 합의안 마련에 난항이 예상된다. 300인 미만 중소사업장의 경우 타임오프 한도로 노동계는 1,050~6,300시간을 요구한 반면 경영계는 600시간을 요구해 무려 10배 이상의 차이를 보였다. 근로시간면제심의위원회(근면위)는 23일 오후 서울 여의도 경제사회발전노사정위원회에서 제11차 전체회의를 열고 타임오프 한도와 관련한 노동계와 경영계의 요구안을 공개했다. 이날 한국노총이 노동계를 대표해 제출한 요구안에 따르면 한노총은 조합원 규모별로 최소 1,050시간에서 최대 4만8,300시간(300인 미만 1,050~6,300시간ㆍ300~999인 1만500시간ㆍ1,000~4,999인 2만7,300시간ㆍ5,000~9,999인 4만8,300시간ㆍ1만인 이상 4만8,300시간+조합원 1,000인당 2,100 시간 추가)까지 기본 근로시간 면제가 필요하다고 봤다. 전임자 1인당 연간 소정실근로시간을 2,100시간으로 가정했을 때 최소 0.5명에서 최대 23명까지 전임자 확보가 가능하다. 또 조합원 1만인 이상 사업장은 조합원 수 1,000인당 1명의 전임자를 더 둘 수 있다. 반면 경영계는 타임오프 한도로 최소 200시간에서 최대 6,000시간(1~49인 200시간ㆍ50~99 300시간ㆍ300~999인 1,000시간ㆍ5,000인 이상 6,000시간)이면 충분하다는 입장이다. 여기에 조합원 규모별로 타임오프를 활용할 수 있는 인원도 5~20명선으로 제한하고 있다. 노사의 주장이 이렇게 큰 차이를 보이는 것은 타임오프 한도를 설정한 기준이 다르기 때문이다. 노동계는 조합원 규모별로 기존 전임자를 고려해 근로면제시간을 정했다. 타임오프의 적용 대상 업무는 근면위에서 정할 사안이 아니라며 구분하지 않았다. 반면 경영계는 교섭ㆍ협의ㆍ고충처리ㆍ산업안전ㆍ사내복지기금ㆍ총회ㆍ대의원대회ㆍ임원선거ㆍ회계감사 등 9개 업무만을 타임오프 대상으로 정한 후 이들 업무에 한해 근로면제시간을 정했다. 개정 노조법 시행령에 따르면 근로시간 면제 한도는 근면위가 사업 또는 사업장의 전체 조합원 수와 해당 업무의 범위 등을 고려해 시간과 이를 사용할 인원을 규정하도록 하고 있다. 노동부의 한 관계자는 “적정 타임오프의 한도를 설정하려면 이에 해당하는 업무가 무엇인지 명확하게 할 필요가 있고 그래야 논리적인 한도 설정이 가능하다”고 설명했다. 한편 민주노총은 이날 전임자 임금지급 문제는 노사 자율원칙이 맞다며 요구안을 제출하지 않았다.