|

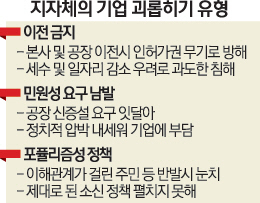

지방자치단체나 지역 정치인들이 기업을 괴롭히는 방법은 다양하다.

언뜻 기업을 유치해야 하는 지자체가 '을' 같지만 실제로는 그렇지 않다. 주요 인허가권을 지자체가 갖고 있는 데다 정치적인 압력을 통해 기업을 굴복시키려고 하는 경우가 많은 탓이다.

가장 대표적인 게 공장 이전을 막는 것이다.

A기업의 경우 본사를 다른 곳으로 옮기려고 하자 해당 지자체에서 사업권을 무기로 위협을 받았다. 4대 그룹 계열사의 한 고위관계자는 13일 "다른 지역으로 본사를 옮긴다고 할 때 사업권을 빼앗겠다는 협박 아닌 협박을 받은 적이 있다"고 토로했다.

지자체 입장에서는 기업 본사가 다른 지역으로 옮기면 일자리가 줄어들고 세수가 감소한다. 이 때문에 본사를 이전하면 남은 부지 개발을 못하게 방해하겠다는 으름장을 놓는 것으로 알려졌다. 전국경제인연합회의 한 고위관계자는 "기업 이전을 막기 위해 지자체가 다양한 수단을 동원하는 것으로 안다"며 "본사 부지 개발을 못하게 하는 것도 한 방법"이라고 전했다.

현대자동차도 전주공장 연구인력의 남양연구소 이전 문제로 속앓이를 하고 있다. 지난 7일 전주시의회는 "현대차 전주연구소 남양 이전 철회"를 공식 요구했다. 회사 입장에서는 효율성을 높이기 위한 것인데 인력이동조차 마음대로 못하는 꼴이다.

실제 고용효과를 포함해 전후방 효과가 큰 자동차 산업은 공장설립이나 투자확대 같은 민원성 요구가 빗발친다. 광주광역시나 전남의 자동차 공장 신증설 요구도 같은 맥락이다. 현대모비스 전주공장 건설 요구도 마찬가지다. 전라북도 측은 "현대차그룹 측의 사정에 따라 공장을 못 지을 수도 있는 것 아니냐"고 하지만 기업 입장에서는 부담을 가질 수밖에 없다.

지자체의 포퓰리즘성 규제도 많다.

대표적인 사례는 대형마트다. 지난해 김포시는 대형 마트의 평일 의무휴업을 도입했는데 이후 안양시와 남양주시가 이를 채택했다. 대형마트 휴업이 전통시장에 도움이 되지 않는다는 분석도 나오는 가운데 지자체가 앞장서 기업을 옥죄는 셈이다.

'제2 롯데월드' 사례에서 보듯 안전 문제에 대한 여론 눈치를 보느라 지자체가 시간을 끄는 바람에 기업들이 애를 먹는 경우도 적지 않다.

재계의 한 고위관계자는 "지자체가 공장을 유치하면서 세제 혜택과 각종 편의를 봐주는 부분도 많고 기업 이전과 주민 반발을 신경 쓰는 것은 이해는 간다"면서도 "기업들은 돈이 된다면 시키지 않아도 투자를 하는 만큼 제대로 된 정책을 펴고 있는지를 따지는 게 우선"이라고 설명했다. 이 관계자는 "주민 반발도 더 큰 이익이 어떤 건지를 생각하면 어떤 방향을 택하는 게 옳은지는 명확한 것 아니냐"고 덧붙였다.