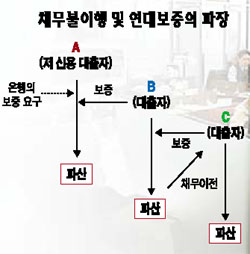

피해자 양산 부작용 '뿌리뽑기'<br>은행 작년 8월말 81兆로 18개월새 50% 늘어<br>저신용자 보호위해 보증한도 단계적 축소키로

금융감독당국이 개인 연대보증 폐지를 추진하게 된 것은 선의의 피해자 양산 등 여러 부작용이 끊이지 않고 있기 때문이다. 정부는 나름대로 연대보증제도를 개선하기 위해 노력해왔다. 지난 1997년 IMF 외환위기 이후 가계부도가 급증, 연대보증에 따른 피해자가 속출하자 정부는 1999년 보증한도의 여신 건별 상한제를 도입한 데 이어 2003년에는 차주 보증한도 금액을 제한하기도 했다. 모두 연대보증 축소에 초점을 맞춘 조치다.

하지만 연대보증 관행은 좀처럼 근절되지 않고 있다. 정부가 연대보증을 축소하기 위해 다양한 조치를 취했지만 가계대출에 주력하는 일부 은행들을 중심으로 연대보증에 대한 의존도는 오히려 높아지고 있다. 은행으로서는 돈을 빌리는 사람에 대한 신용평가에 주력하기보다는 보증인을 끌어들이는 게 손쉬운 선택이다. 차주(대출자) 입장에서도 보증인을 내세우는 게 꺼림칙하지만 은행의 권유에 따라 가까운 친척이나 친구들에게 보증을 부탁한다. 인정과 의리를 중요시하는 한국인의 속성상 친구나 친지의 간곡한 부탁을 뿌리치기도 힘들어 어쩔 수 없이 연대보증인으로 나서게 된다.

◇연대보증 대출 계속 증가=금융감독당국에 따르면 국민ㆍ신한ㆍSC제일 등 8개 시중은행 연대보증 대출잔액(기업인 보증 포함)은 2005년 말 55조777억원에서 지난해 8월 말 81조8,705억원으로 1년6개월 사이에 50% 가까이 늘었다. 같은 기간 동안 은행권의 전체 대출 증가율은 24.4%로 연대보증 대출 증가율의 절반 수준에 그쳤다.

은행들은 2005년부터 자산을 늘리기 위한 대출 경쟁을 본격화하면서 개인신용평가 시스템 개발을 통한 신용대출 확대를 꾀하기보다는 주로 연대보증에 의존했다. 이에 따라 “대출 리스크를 보증인에게 전가한다”는 비난이 끊이지 않고 있다. 우리은행의 경우 연대보증 규모가 2005년 말 4조5,873억원에서 지난해 8월 말 12조3,126억원으로 168.4%나 급증했다. 하나은행과 기업은행도 같은 기간 각각 49.5%, 49.1%나 늘었다.

금융당국의 한 관계자는 “연대보증 대출이 급증한 것은 부동산 PF대출, 아파트 중도금 대출이 크게 늘어나는 과정에서 건설사 대표 및 임원들이 대거 보증을 선 것도 무시할 수 없는 요인”이라며 “개인 간 연대 보증은 오히려 축소되고 있고 은행들도 개인 연대보증 폐지에 공감하고 있다”고 말했다.

◇확실한 해결책은 ‘폐지’=당국은 보증 피해자 양산 등 각종 부작용을 해결하려면 연대보증 폐지만이 유일한 해결책이라고 결론을 내린 것으로 전해졌다. 상당수 은행도 여기에 공감하고 있다. 기업은행은 이미 지난해 8월 자율적으로 연대보증제를 폐지했다.

시민단체 등은 “연대보증은 보증인의 인생을 담보로 잡는 ‘현대판 연좌제’나 다름없다”며 정부에 폐지 압력을 줄기차게 행사하고 있다. 은행권이 연대보증제를 폐지하면 저축은행 등 2금융권에도 적지않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

연대보증 폐지 관련 실무작업반은 개인 보증 외에 기업인의 회사 연대보증 문제도 일단 안건에 포함시키기로 했지만 책임경영 유도 등을 위해 폐지하지는 못하고 소폭 개선하는 데 그칠 것으로 보인다.

◇신용평가 시스템 개선 효과=연대보증제 폐지는 은행의 신용대출 시스템을 선진화하는 효과도 가져올 것으로 기대된다. 현재 은행권은 주로 8~10등급의 저(低)신용자에게 연대보증 대출을 해주는 경우가 많다. 따라서 연대보증제가 폐지되면 자체적으로 신용을 평가해야 한다.

금융감독당국은 연대보증제를 갑자기 폐지할 경우 그렇지 않아도 대출받기가 어려운 저신용자의 금융 소외현상이 심화할 수 있는 만큼 보증한도의 점진적 하향 조정 등 순차적이고 단계적인 폐지를 추진할 계획이다.