|

'악마는 디테일에 있다.'

지난 2일 우여곡절 끝에 일감 몰아주기 규제를 도입한 공정거래법이 국회를 통과했지만 이게 끝이 아니다. 공정거래법 개정안이 일감 몰아주기 규제 대상과 범위를 대통령령(시행령)에 포괄적으로 위임했기 때문이다. 시행령이 어떻게 정해지느냐에 따라 규제의 실효성은 물론 기업들의 명운이 엇갈리게 된다는 얘기다. 이 때문에 앞으로 시행령 제정 과정에서 공정거래위원회와 재계 간에 또 한 차례 치열한 줄다리기가 불가피할 것으로 전망된다.

쟁점은 두 가지다. 규제 대상이 되는 총수의 계열사 지분율 기준과 자산 기준이다. 개정안은 '일정 규모 이상의 자산 총액 등 대통령령이 정하는 기업집단에 속하는 회사 가운데 특수관계인(총수 일가)이 대통령령이 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와의 부당 내부거래'를 일감 몰아주기 규제 대상으로 정하고 있다.

가장 민감한 것은 총수의 지분율 기준이다. 공정위가 지분율 기준을 30% 이하로 결정할 가능성이 높은 것은 시스템 통합(SI), 물류, 광고, 건설 분야 계열사를 규제 대상에 포함시키기 위해서다. 공정위 관계자는 "이들 업종이 포함되지 않으면 규제의 실효성이 없어진다"고 말했다. 문제는 30%선으로 결정될 경우 이들 4개 업종 이외의 일반 계열사들도 규제 대상에 포함될 수 있다는 점이다.

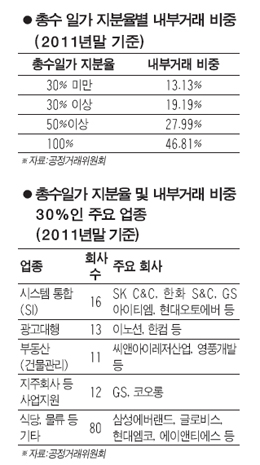

지난해 8월 공정위가 발표한 '대기업집단 내부거래 분석 보고서'를 보면 2011년 기준 총수 일가가 있는 대기업집단 계열사 1,236개 가운데 지분율 30% 이상인 계열사는 184개이며 50% 이상인 곳은 120개사다. 총수 일가가 100%지분을 갖고 있는 회사도 55개사에 달한다. 지분율과 내부거래 비중과의 관계는 뚜렷하다. 지분율이 높아짐에 따라 내부거래 비중도 늘어난다. 지분율 30% 미만인 계열사의 내부거래 비중은 13.4%에 불과한 반면 30% 이상은 19.6%이다. 30% 이상인 계열사 가운데 50% 이상인 계열사의 내부거래 비중은 약 28%, 100%인 계열사는 46.8%다. 노대래 공정거래위원장이 "수직계열화 등 효율성을 위한 내부거래는 규제 대상이 아니다"라고 선을 그었지만 재계 입장에서는 민감할 수밖에 없는 부분이다.

자산 기준도 중요한 부분이다. 공정위 안팎에서는 상호출자제한기업집단(대기업집단)의 기준인 5조원이 유력한 것으로 보고 있다. 당초 공정거래위원회가 일감 몰아주기 규제의 타깃을 대기업집단으로 정하고 입법을 추진해왔기 때문이다. 하지만 일각에서는 '자산 총액 등'이라는 문구에 주목해야 한다는 분석도 있다. 법안대로라면 자산 외에 자본 등이 기준으로 추가될 수 있다는 얘기다. 네이버(NHN) 등 대기업집단에 속하지는 않지만 총수에 대한 일감 몰아주기 내지 사익 편취가 일어날 공산이 큰 기업을 포함시키기 위해 여지를 남겨둔 것 아니냐는 것이다. 국회 정무위의 한 관계자는 "일감 몰아주기를 위법행위로 명시한 이상 굳이 대기업집단에 한정할 필요는 없는 것 아니냐"고 반문했다. 이 때문에 재계는 자산 기준을 낮추되 지분율 기준은 높여야 한다는 입장이다. 자산 기준을 낮춰 대기업 외에 모든 기업을 기본적으로 규제 대상에 편입하되 지분율 기준을 높여 일감 몰아주기와 관계없는 기업이 선의의 피해를 보는 일이 없도록 해야 한다는 것이다.

배상근 전국경제인연합회 경제본부장은 "일감 몰아주기를 규제하기로 한 이상 규제 대상을 대기업집단에만 한정하는 것은 불합리하다"며 "NHN 등 법상 대기업집단에 속하지 않은 기업들 중에서도 사회 통념상 대기업으로 분류되고 일감 몰아주기가 일어날 수 있는 회사는 수도 없이 많다"고 말했다. 배 본부장은 이어 "공정위가 과거 일감 몰아주기 사례로 거론한 계열 광고회사 등은 총수가 지분을 100% 가까이 보유한 계열사가 대부분이었다"며 "총수 지분율을 아무리 낮아도 50% 이상, 더 나아가서는 70%, 80% 이상으로 정해야 경영효율성을 위한 내부거래까지 위축되는 일이 없을 것"이라고 말했다.