홈

경제·금융

경제·금융일반

[한·미 FTA '이것이 급소'] <17> 신발이 다시 뛴다

입력2006.03.03 17:48:53

수정

2006.03.03 17:48:53

고부가 기능화 내세워 美 틈새시장 노려볼만<br>양국 고관세 이외 장애물 없어 협상 낙관적<br>업계 "FTA 타결땐 생산시설 해외이전 포기" <br>마케팅 강화등 신발산업 육성전략 병행을

부산은 한미 자유무역협정(FTA)에 대한 기대가 그 어느 지역보다 크다. 한미간 무역규모가 커지면 해운 등 물동량 증가의 혜택은 물론 지난 90년대 초 이후 몰락하다시피 한 신발산업이 다시 융성할 수 있는 계기를 마련할 수 있다는 희망 때문이다.

부산은 전체 신발업체의 50% 이상이 밀집한 국내 신발산업의 메카. 종사자만 1만1,000여명에 이른다. 한미 FTA로 옛 영화를 그대로 찾을 정도는 아니지만 특수기능화 등 고부가제품은 독자 브랜드를 앞세울 경우 새로운 도약의 기회를 잡을 수 있다는 게 업계와 정부의 전망이다.

80년대를 풍미했던 한국 신발산업의 신화는 이제 그 흔적마저 찾기가 쉽지 않다. 90년 신발업계 종사자 수는 18만여명에 달했으나 지금은 2만여명 수준이다. 업체 수도 500개 이상 줄었고, 특히 상당수 대기업이 경쟁에서 탈락했거나 중국 등으로 탈출했다.

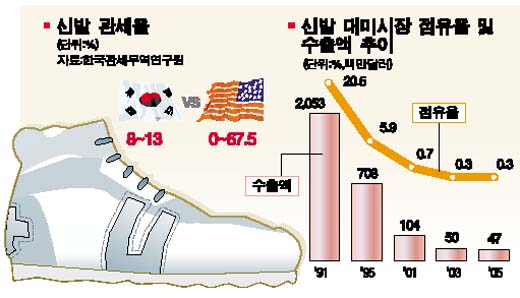

90년대 초 20% 이상이던 미국 시장점유율은 중국의 저가공세로 지난해 말 기준 0.3%로 추락했다. 물론 국내업체 상당수가 해외로 이전해 성업 중이어서 신발산업이 몰락했다기보다는 ‘메이드 인 코리아’의 경쟁력 상실로 봐야 할 측면이 크다.

때문에 한미 FTA에 거는 국내 신발업계의 기대는 클 수밖에 없다. 미국은 신발에 상대적으로 고관세를 매기고 있어 관세가 완전 철폐될 경우 이익이 큰 편이다. 농구화ㆍ정구화ㆍ체조화 등 일부 기능성 신발은 20~30%대의 고관세를 적용하고 있고 일부 품목은 관세가 67.5%에 이른다. 부산의 한 기능화업체 사장은 “최근에 생산시설 이전도 고민했으나 한미 FTA가 체결될 수 있다는 얘기에 그 같은 계획을 완전 접었다”고 밝혔다.

산업자원부에서 신발산업을 담당하고 있는 최만현 사무관은 “특수기능화 등은 미국 내 틈새시장에서 독자 브랜드를 중심으로 마케팅을 강화할 경우 상당한 이득을 기대할 수 있다”고 말했다.

협상전망도 낙관적이다. 신발 부문의 미국 평균 관세율(11.1%)과 우리나라 평균 관세율(10.2%)이 비슷해 양국 산업계 모두 관세철폐를 적극 수용할 태세다. 섬유에 ‘얀 포워드’란 높은 비관세장벽을 치고 있는 것과 달리 신발은 양국 모두 관세 외에 눈에 띄는 장애물도 없다.

최희병 한국신발산업협회 전무는 “우리도 상대적으로 신발 관세가 높은 편이어서 미국 내 신발 유통업계는 물론 생산자단체도 양국의 관세철폐에 적극적”이라며 “신발 부문에서는 협상에 별 어려움이 없을 것”이라고 전망했다. 그는 이어 “한미간 주력 수출품목도 달라 시장이 양분돼 있다”며 “신발산업은 FTA를 통해 전형적인 윈윈(Win-Win) 관계를 추구할 수 있는 부문”이라고 강조했다.

남은 과제는 정부가 신발산업 부흥을 위해 추진 중인 ▦기술개발 ▦생산성 향상 ▦해외 마케팅 지원 ▦인력양성 등을 어떻게 한미 FTA에 접목시켜 개방효과를 극대화하느냐 하는 것이다. 정인교 인하대 경제학과 교수는 “개방과 시너지를 창출할 수 있는 국내 산업의 정교한 육성전략이 마련돼야 한다”고 조언했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>