'5%성장' 꿈이 돼버렸나<br>금리·성장률·물가등 3% 트라이앵글에 갇혀<br>불안-불신-불확실등 '3不현상'도 만연

[3% 덫에 걸린 한국경제] 고착화되는 저성장 구도

'5%성장' 꿈이 돼버렸나금리·성장률·물가등 3% 트라이앵글에 갇혀불안-불신-불확실등 '3不현상'도 만연

이종배 기자 ljb@sed.co.kr

경제 주체들이 ‘↑(상승)’을 향한 방향 점을 잃고 방황하고 있다. 그러는 사이 한국 경제는 성장률도 금리도, 하물며 물가마저도 어느새 ‘3% 덫(trap)’에 갇혀 버렸다. 그것이 갖는 의미를 세 번에 나눠 진단한다.

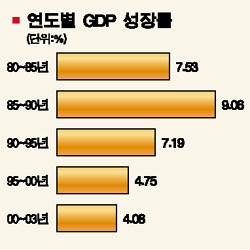

국민의 정부 막바지인 2002년, 한국경제는 7%라는 경이적인 성장률을 기록했다. 1970~80년대 고도 성장기가 부럽지 않았으나 화려한 날은 결코 오래 가지 않았다. 2003년 성장률은 3.1%로 급락했다.

이헌재 전 경제 부총리는 지난해 성장률을 지지하기 위해 ‘한국판 뉴딜’에서부터 추가경정예산까지 동원 가능한 모든 정책을 쏟아냈다. 그 덕분인지 우리 경제는 지난해 4.6%라는 그나마 ‘절망스럽지 않을 정도의’ 성장률을 이뤄냈다.

2005년 상반기를 보낸 지금, 그 같은 수치는 벌써부터 ‘까마득한 옛날 이야기’가 돼 버렸다.

1ㆍ4분기 성장률은 2.7%로 내려 앉았고 올해 전제적으로도 3%대에 머물 것이라는 우려도 높아지고 있기 때문이다.

‘3%의 덫’에 걸린 건 성장률 뿐 아니다. 금리ㆍ물가 등도 한꺼번에 걸려 든 트라이앵글 구조다. 한국은행은 지난해 11월 콜금리를 3.50%에서 3.25%로 0.25%포인트 내린 이후 금리에 손을 대지 못하고 있다. 경기를 살린다는 이유였지만 부동산 가격 상승ㆍ부동자금 증가 등 저금리 거품의 부작용이 커지고 있다는 얘기도 나오고 있다.

소비자 물가가 3%대 초반에서 안정세를 유지하고 있다지만 물건들이 안 팔린다는 얘기도 된다. 3%대의 금리와 물가가 경제의 건실함을 증명해주는 수치가 아니라 ‘저성장의 고착화’를 웅변해주는 수치로 변질되어버린 것이다.

문제는 또 있다. 새만금 사업에서 보듯 정치적 논리와 이해 집단간 대립은 정책 조합(Policy Mix)을 구사하기 어렵게 만들고 있다.

유병규 현대경제연구원 본부장은 “한국경제가 3%라는 숫자의 덫에 걸려 이러지도 저러지도 못하는 형국이 됐다”며 “사정이 이렇다 보니 시장에서는 불안ㆍ불확실ㆍ불신 등 ‘3불’도 만연하고 있다”고 진단했다.

'4중고'에 꺼져가는 성장엔진

고유가·부동산폭등·수출둔화·내수침체에 포위

제조업가동률 높아도 성장률 하락 '한국형 불황'

국민소득 1만4,000달러 늪에 9년째 허덕

정부ㆍ민간을 막론하고 각종 연구기관들은 우리 경제의 잠재성장률이 4%대로 추락했다는 어두운 전망을 잇따라 내놓고 있다. 그것은 뒤집어 말하면 우리 경제의 성장률이 3% 시대에 접어들었다는 경고에 다름 아니다.

최공필 금융연구원 선임연구위원은 "고령화 등을 고려해볼 때 성장잠재력은 3%대로 약해졌다"고 강조하고 "거시 정책수단도 이에 맞춰 변할 필요가 있다"고 말했다. 신석하 KDI 부연구위원도 "소비는 꾸준히 나아지는 것 같으나 설비와 투자는 여전히 부진하다" 며 "이런 가운데 고유가는 잠재성장률을 더 악화시키는 요인으로 작용할 가능성이 크다"고 지적했다.

왜 한국경제는 3%의 성장률도 버거워 보이는 처지로 전락했을까.

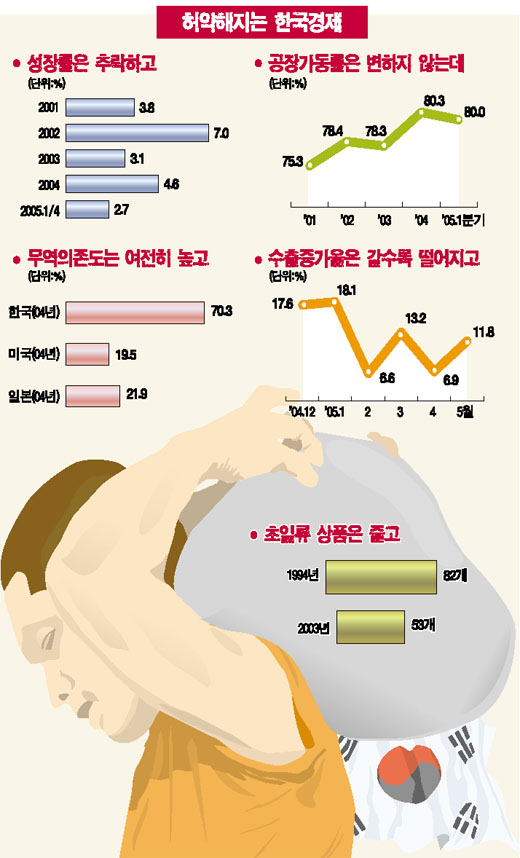

2005년 상반기 한국경제의 현 주소를 보면 정부가 구호로 내세우고 있는 '선진 경제구조'로의 발전은 먼 나라 얘기로 들린다. 우선 대외 의존도를 살펴보자. 한국의 무역의존도는 2004년 70.3%에 이른다. 미국(19.5%), 일본(21.9%)보다 매우 높고 원자재 블랙홀로 불리는 중국(70%)과 별 차이가 없다. 한마디로 미국ㆍ일본ㆍ중국 등 외국의 경제성장에 따라 한국경제가 좌지우지되는 구조인 셈이다.

때마침 미국의 금리인상으로 세계경제는 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 경제성장을 이끄는 양대 축 가운데 하나인 수출은 현재도 고전을 면치 못하고 있다. 수출증가율이 한자릿수에서 5월 11.8%, 6월 10.4% 등 가까스로 두자릿수를 유지하고 있는 정도다. 2년 만에 처음 겪는 경상수지 적자. 정부와 한국은행은 외국인들에 대한 배당금을 많이 줘 적자가 발생한 것일 뿐이라며 자위하고 있다. 하지만 이는 수출둔화라는 현실이 가져온 필연적인 결과다.

성장엔진이 꺼져가고 있다는 징후는 비단 이것 뿐만이 아니다. 올 1ㆍ4분기 경제성장률은 2.7%. 여기서 고려할 것은 이 기간 동안 제조업 평균 가동률이 80% 수준을 기록했다는 점이다. 이 수치는 경기활황 수준에 버금간다. 공장 가동률이 높아도 성장률은 반대로 떨어지는 이변이 벌어지고 있는 셈이다.

최공필 금융연구원 선임연구위원은 "지난 4년간 이어진 투자부진 여파로 생산능력이 급속히 약화되고 있다"며 "기업들이 신규투자에 나서지 않는 대신 기존 생산설비 가동에만 매달리고 있는 데 따른 것"이라는 어두운 분석을 내놓았다.

한국경제가 에너지 다소비형 경제구조라는 점도 고유가 시대에서는 치명타다. 현재 우리 산업구조는 수출 증가세의 둔화를 내수가 간신히 받쳐주고 있다. 내수가 무너지면… 결과는 불을 보듯 뻔하다. 문제는 국내총생산(GDP) 대비 에너지 소비 증가율이 2000년 0.77%로 70년대의 0.87에 비해 개선되지 못하고 있다는 것이다.

불황탈출에 없어서는 안될 신성장 동력의 부재도 한국경제를 암울한 시각으로 보게끔 하는 요인이다. IT 이외의 새로운 성장동력 부재로 세계 1등 상품이 축소되고 있다. 초일류 상품이 94년 82개에서 2003년 53개로 무려 35.4% 줄었다. 세계 시장을 석권하고 있는 반도체와 휴대폰 역시 중국의 거센 도전에 의해 자리를 하나 둘 내주고 있다. 연간 법인세만 1조원 이상을 납부하는 삼성전자의 위기론도 여기에서 출발한다.

정부가 성장률을 1%포인트 인하할 것이라는 소식이 전해져도 시장은 너무나도 태연하게 받아들이고 있다. 비보를 무감각하게 흘려버려야 할 정도로 쇠약해져 있다는 한 예로 볼 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.

2002년 한국경제는 7%라는 기적적인 성장률을 기록했다. 과거 70~80년대 고도 성장기에 맞먹는 규모다. 그 후 2005년 1ㆍ4분기 2.7%로 곤두박질치기까지 성장의 부침은 계속됐다. 그런 와중에도 성장률 5%는 무너질 수 없는 성역으로 자리잡았다.

성역을 무너뜨리지 않기 위해 정부는 지난해 이른바 '한국형 뉴딜'이라는 단어를 등장시켰다. 7조~10조원 규모의 종합투자계획을 통해 성장률을 끌어올리고 한국경제의 중장기 성장률을 4.8~5.2%로 유지시키겠다는 야심찬 목표를 내세웠다.

하지만 현실은 정부의 이상과 거리가 멀다. 3% 안팎의 저성장에서 탈피할 수 있을 것이라는 낙관론을 펼치는 것은 정부 당국자 외에는 없는 것 같다. 곽만순 가톨릭대 경제학 교수는 "한국경제는 고유가, 수출둔화, 부동산 값 폭등, 내수침체라는 안팎의 4중고에 휩싸여 옴짝달싹 못하는 형국"이라고 분석했다.

한국의 국민소득은 현재 1만4,000달러 수준이다. 그나마 환율이 절상된 덕이다. 95년 1만달러를 달성한 후 9년간 제자리걸음을 하고 있다. 2만달러의 턱에도 미치지 못한 상황에서 한국경제는 어느덧 3%의 덫에 걸려 저성장 시대를 논하고 있다.

입력시간 : 2005/07/03 17:57