|

|

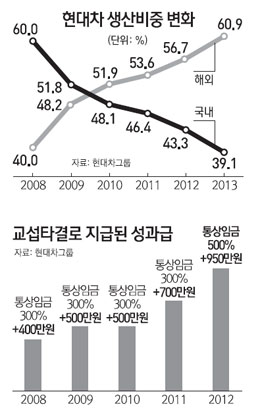

"현대자동차의 경우 5년 전만 해도 국내생산과 해외생산 비중이 60대40이었습니다. 노조가 파업을 하면 막대한 생산차질이 불가피하니 전전긍긍하며 무리한 요구를 수용할 수밖에 없었죠. 하지만 해외생산 비중이 국내생산 비중을 이미 앞지른 지금은 얘기가 달라졌습니다. 파업을 강행하겠다는 노조의 엄포에 옛날처럼 질질 끌려다닐 필요가 없어졌어요. 앞으로는 대응 수위를 높이면서 노조 스스로 변화를 꾀할 수 있도록 유도할 겁니다."

현대차와 기아자동차 노조가 이르면 20일부터 파업에 돌입할 예정인 가운데 15일 현대차 고위관계자가 던진 말이다. 이날 윤갑한 현대차 사장도 직원들에게 발송한 가정통신문에서 "파업으로 문제 해결을 하려는 것은 구태적 관행"이라며 "(노조는) '파업해야 회사가 더 내놓는다'는 식의 교섭 관행에서 벗어나야 한다"고 꼬집었다.

차제에 노조의 그릇된 관행을 바로잡아야 한다는 인식은 이제 국민의 일반적인 정서가 됐다. 평균 연봉만 9,400만원에 달하는 이들 노조의 파업 예고에 깊은 경기침체로 신음하고 있는 대다수 국민이 고개를 젓고 있다. 한 서울시민은 "글로벌 경기불황에서 현대차 직원에게 당장 중요한 일은 해외 경쟁업체들과의 싸움에서 비교우위를 선점하기 위해 힘써야 하는 것"이라며 "이런 노력은 내팽개친 채 고액의 연봉을 챙겨가며 무리한 요구를 쏟아내는 현대차 노조의 행태를 누가 이해할 수 있겠느냐"며 목소리를 높였다.

전문가들은 귀족노조라는 오명을 쓴 대형 노조의 관행을 뿌리 뽑기 위해서는 사측이 저자세로 우물쭈물하며 노조에 끌려다니는 듯한 인상을 주는 현재의 모습에서 탈피해야 한다고 입을 모은다. 단호한 대응만이 파업권이라는 무기를 남용하며 떼쓰기로 일관하는 노조의 행태를 변화시킬 수 있다는 것이 전문가들의 견해다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 "합법적인 노동쟁의라 해도 사용자가 노조의 요구에 응해야 할 의무는 없다"며 "원칙에 입각해서 사측이 지킬 것은 지키는 방향으로 교섭에 임해야 강성노조의 과도한 노조활동을 위축시킬 수 있다"고 지적했다.

사측도 이제는 더 이상 저자세를 취하지 않겠다는 입장이다. 해외생산 비중이 갈수록 높아지고 있는 상황에서 사회적 지지를 받지 못하는 노조의 파업에 굴복하는 모습에서 벗어나겠다는 것이다. 현대ㆍ기아차의 한 관계자는 "현대차의 경우 지난 2008년 당시만 해도 해외생산 비중이 40%에 불과했으나 올해는 이 비중이 60.9%로 뛰어올랐고 기아차 역시 같은 기간 24.4%에서 43.4%로 두 배 가까이 급증했다"면서 "노조에 일방적으로 끌려만 다니지는 않을 것"이라고 밝혔다.

사실 그동안 노조의 떼쓰기에 사측이 무릎 꿇은 사례는 한두 가지가 아니다. 일자리 세습과 직원 자녀 채용시 가산점을 부여하는 조항이 대표적이다. 현대차 관계자는 "고용세습이나 직원 자녀 가산점 부여 등 사회적 정서에 어긋나는 단협 조항은 반드시 재고돼야 한다"고 말했다.

단체교섭 타결 즉시 통상임금의 300~500%와 일시금 400만~950만원을 성과금 명목으로 지급하는 조항도 노조의 과도한 요구에 사측이 굴복한 결과다.

전문가들은 한국도 강성노조의 막무가내식 파업에 대비할 수 있는 법적 정비가 필요한 시점이라고 지적한다. 현재 우리나라는 현행법상 노조 파업시 사측이 사내 하도급이나 기간제 형태로 외부근로자를 채용해 대체근로를 시키는 것이 불법이다. 노조와 사용자 간의 '힘의 대등성' 원칙을 깨뜨려서는 안 된다는 것이 명분이지만 대체근로를 불법으로 못 박고 있는 나라는 한국과 아프리카의 말라위가 유일하다.

박 교수는 "무조건 대체근로를 금지하는 현재의 방식에서 벗어나 사안과 경우에 따라 예외적으로 일부 대체근로를 허용하는 방안을 정책적으로 고려할 필요가 있다"고 지적했다.

물론 가장 중요한 것은 노사 양측의 상호 신뢰와 협력이다. 일본 도요타와 닛산ㆍ혼다의 노조는 지난해까지 연속 3년간 기본급 인상 요구를 유보했다. 일본의 자동차업계뿐 아니라 파나소닉ㆍ도시바 등 전자업계와 신일본제철 등 철강업계 노조도 같은 결단을 내렸다. 이후 엔저정책을 앞세운 '아베노믹스'가 본격화하면서 일본 기업들은 다시 활력을 되찾을 수 있었다. 한국자동차산업연구소 관계자는 "해외 경쟁업체들처럼 우리 기업도 노사 협력을 기반으로 위기에 대처할 수 있는 강한 체질을 구축해 경쟁력을 한 단계 높여야 한다"고 강조했다.