<제2부> 구조조정의 빛과 그림자 DJ정부 출범 1년여만에 '흐지부지'<br>초기 공무원 20% 감축·6개 공기업 민영화 성과 불구<br>DJP연합정권등 정치적 한계에 개혁 우선순위서 밀려<br>참여정부선 공무원 되레 늘어…'철옹성'으로 굳어져

지난 98년1월5일 오후 김대중 대통령 당선자의 일산 자택. 김 당선자는 비상경제대책위원 6명을 불러 긴급경제현안을 논의하면서 정부조직개편위원회 출범을 지시했다. 개혁 모습을 국제사회에 보여주고 사상 초유의 사태 앞에 고통받는 국민들에게 구조조정의 필요성을 설득하려면 청와대와 정부가 고통을 솔선수범 해야 한다는 절박감이 묻어있었다.

불과 이틀 뒤 가동에 들어간 정부조직개편위원회는 국제통화기금(IMF) 위기에 대처하지 못한 정부 부처의 덩치를 줄이고 효율성을 꾀하기 위해 ‘메스’를 가했다. 정개위의 바통을 이어 받은 기획예산위원회(현 기획예산처) 정부개혁실은 이후 1년여동안 공무원 수를 20%이상 줄이고 6개 공기업을 민영화하는 성과를 거뒀다.

그러나 정부 조직 개혁은 혁명보다도 어려운 일이었다. 경제가 어느 정도 안정을 되찾자 개혁의 칼날은 급속히 무뎌졌다. IMF 당시 기획예산위원장으로 공공개혁을 직접 주도했던 진념 전 경제부총리는 “영국의 성공은 대처수상의 개혁을 이후 정부에서도 이어갔기 때문에 가능했다”며 “그런데 (DJ정권의) 작고 효율성 있는 정부는 오간 데 없고 일자리까지 기업활성화에서 찾기 보다는 공공부문에서 만들려고 한다”고 지적했다.

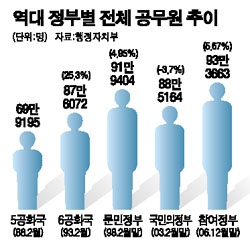

2003년 참여정부 출범 후 ‘작은 정부’는 사람들의 기억에서조차 잊혀져 갔다. 공무원의 수는 오히려 늘었고, DJ 정권 초기에 일었던 공공개혁은 끝내 ‘용두사미(龍頭蛇尾)’로 끝나 버렸다. 이 때문에 기업, 금융, 노동, 공공 등 IMF의 4대 개혁 프로그램 가운데 공공 부문이 가장 뒤쳐졌다는 비판을 받고 있다.

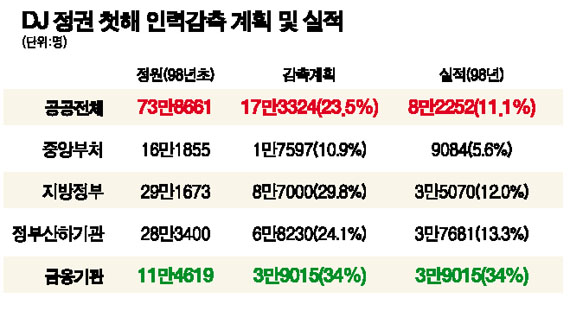

◇위기 극복 위해‘작은 정부’지향= IMF 관리체제에 들어간 뒤 정부나 공기업 등 공공부문도 구조조정 대상에서 예외가 될 수 없었다. 98년 2월 출범한 DJ 정부는 총 3차례에 걸쳐 강도 높은 구조조정을 실시해 97년말 정원(70만명, 교원ㆍ경찰 제외)의 20%에 상당하는 14만1,000명의 공무원을 줄였다.

정부 조직 또한 전체 과단위 조직의 20%가량인 1,300여개과를 감축했다. 초기에 실시된 1차 개혁에서 내무부와 총무처는 행정자치부로 통합됐으며 대통령의 국정 리더십을 강화하기 위해 부총리제도 폐지했다. 공보처ㆍ정무장관ㆍ민주평통자문회의 사무처 폐지 등 정무직 장ㆍ차관급을 100명에서 87명으로 감축하는 등 ‘작은 정부’를 의욕적으로 추진했다.

방만한 경영의 상징이던 공기업에 대한 민영화도 단행됐다. 98년 당시 24개 공기업 중에서 기업성이 강한 11개 공기업을 민영화 대상으로 꼽았다. 포항제철, 한국종합화학, 한국중공업, 국정교과서, 종합기술금융, 대한송유관공사 등 6곳이 민영화됐으며 국민의 정부 마지막 해인 2002년에 한국통신과 담배인삼공사의 정부지분이 매각됐다.

구조조정과 함께 공기업의 경영 효율성을 높이기 위해 11개 부담금을 비롯한 준조세 정비에도 손을 댔다. 그러나 덩치가 가장 큰 한국전력, 가스공사, 지역난방공사 3곳의 민영화는 끝내 무산됐고 정부가 대주주인 국책은행의 민영화는 손조차 못 댔다.

◇1년여만에 빚 바랜 공공개혁= 정권 초기의 서슬 퍼렇던 개혁의지는 시간이 흐르면서 퇴색돼갔다. 2ㆍ3차 개혁에서 기획예산처ㆍ국정홍보처ㆍ여성부가 신설되고, 경제부총리와 교육부총리가 부활됐다. 그 결과 ‘17부2처16청’체제이던 중앙부처는 ‘18부4처16청’으로 오히려 더 확대했다. 정책의 일관성이 없다는 비판과 함께 ‘작은 정부’ 추진 의지에 대한 의구심이 제기됐다.

정부가 ‘소프트웨어 개혁’을 주장하면서 목표관리제, 성과연봉제, 개방형직위제도, 책임운영기관(에이전시) 제도를 도입한 것도 이때부터다. 보수적이고 무사 안일한 공직사회에 경쟁 개념을 도입하겠다는 시도는 그럴 듯 해 보였지만 위기감이 사라진 개혁은 더 이상 개혁이 아니었다. ‘작은 정부’를 지향했던 개혁의지가 출범 1년여만에 꺾인 것은 DJP연합, 여소야대 등 정치적인 한계 때문이었다.

DJ정권에서 2년 넘게 공공개혁을 주도했던 이계식 전 기획예산처 정부개혁실장은 “근소한 차이로 승리한 DJP 연합정권이 위기 극복이라는 명분으로 개혁안을 밀어붙였지만 국회에서 내용이 훼손되기 일쑤였다”며 “특히 99년 4월 보선을 앞두고 자민련은 민주당의 발목이 아닌 멱살을 잡고 있었다”고 회고했다. 이 전 실장은 “정권 초기 정부 개혁을 수차례 강조하던 DJ가 시간이 흐르면서 말과 행동이 차츰 달라졌다”며 “어느 순간 보니 정부개혁의 우선순위가 7번째로 밀려나 있었다”고 말했다.

◇참여정부 들어 ‘공공개혁’물거품 돼=미완의 DJ 정권의 공공개혁은 2003년 참여정부가 들어서면서 계획 자체가 사라져버렸다. ‘작고 효율적인 정부’를 목표로 했던 국민의 정부와는 달리 참여정부는 조직 통폐합 위주의 조직개편에서 벗어나 부처간 갈등ㆍ중복기능 중심으로 개편하는 ‘일 잘하는 정부, 신뢰 받는 정부’를 어젠다로 내걸었다.

기획예산위원회에서 공공개혁을 담당했던 한 민간위원은 “참여정부 출범 당시 친 노조 성향이 워낙 강하다 보니 노조에서 반대하는 공공개혁을 추진하는 일은 아예 생각조차 할 수 없었을 것”이라며 “혁신이라는 타이틀을 내걸었지만 공무원 수는 되려 늘어났고 민간에서 해야 할 일을 모두 정부가 떠안고 전전긍긍하고 있는 모습”이라고 지적했다.

실제 참여정부 들어 공무원 수는 4만8,499명이나 증가했으며 장ㆍ차관급 정무직 고위 공무원은 국민의 정부 때보다 28.3%나 늘어났다. 그 결과 김대중 대통령의 ‘국민의 정부’ 당시 감원된 인원을 모두 원상회복하면서 전체 공무원도 93만명을 넘어서 공무원 100만명 시대를 앞두고 있다.

IMF라는 국가적 위기 상황으로 대마불사, 은행불사의 각종 신화들은 깨졌지만 공무원 사회를 일컫는 ‘철밥통 불사’의 신화는 무너지기는커녕 철옹성으로 더욱 굳어진 셈이다.