|

부동산 거품 붕괴의 경고음이 아시아에 이어 유럽ㆍ미국 등 선진국으로 확산되고 있다. 안전자산을 찾는 수요가 몰리면서 영국 런던의 주택가격은 한달 동안에만도 10%가 넘게 폭등했다. 다만 선진국의 경우 아직 부동산 버블은 대도시나 농장 등 국지적인 수준이어서 국가 전반의 금융위기로 발전할 가능성은 낮다는 분석도 나오고 있다.

21일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 독일 중앙은행인 분데스방크는 10월 월례보고서에서 "베를린ㆍ함부르크ㆍ뮌헨ㆍ프랑크푸르트 등 7대 대도시의 아파트 가격이 20%나 고평가돼 있고 나머지 대도시도 경제여건에 비해 5~10%가량 거품이 끼여 있다"고 경고했다. 독일 7대 대도시의 경우 지난 2010년 이후 아파트 가격이 25%나 뛴 상황이다.

유럽중앙은행(ECB) 등 선진국 중앙은행의 저금리 기조가 이어지고 경기회복 기대감이 커지면서 투기자금이 유로존(유로화 사용 17개국)의 최대 경제대국인 독일로 몰리고 있는 것이다. 부동산 가격이 급등하기는 런던, 벨기에 수도 브뤼셀, 아일랜드 수도 더블린 등 다른 유럽 대도시도 마찬가지다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 올 상반기 유럽 부동산시장에서 외국인 자금이 차지하는 비중은 17%로 2007년 하반기 이후 최고치를 기록했다.

특히 런던의 경우 10월 주택가격이 평균 54만4,232파운드로 한달 만에 무려 10.2%나 폭등하면서 버블 우려가 증폭되고 있다. 미 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 양적완화 축소 우려로 미 국채가격이 급락하고 신흥국 금융시장이 동요하자 미 투자가, 아시아 국부펀드 등이 안전자산을 찾아 런던 부동산으로 몰려들고 있다는 게 FT의 설명이다.

영란은행(BOE)의 마틴 테일러 금융정책위원회(FPC) 위원은 "궁극적으로 금리인상이 예상되는데도 오히려 부동산 투기가 가열되고 있다"며 "금융 시스템의 위기로 번질 수 있어 면밀히 감시 중"이라고 말했다. 또 부동산 투자컨설팅 기업인 CBRE에 따르면 올 12월 구제금융 졸업을 앞둔 아일랜드도 상업용 부동산 가격이 올 한해 20%나 폭등할 것으로 보인다.

미국의 경우 대도시와 농장을 중심으로 투기조짐이 일고 있다. 이날 마켓워치에 따르면 아이오와주의 농장 가격이 올 들어서만도 20%나 오르는 등 주요 곡창지대인 '옥수수 벨트'와 '노던플레인' 지역의 경작지 가격이 급등하고 있는 실정이다. 또 미 부유층과 외국인들은 뉴욕ㆍ워싱턴 등 대도시의 고급주택을 앞다퉈 매입하고 있다.

중국ㆍ홍콩 등 아시아 지역의 경우 연준의 출구전략이 시작되면 가장 먼저 타격을 받을 것이라는 전망이 우세하다. 올 2ㆍ4분기 홍콩과 대만의 부동산 가격은 외국인 투자자금 유입, 저금리 등에 힘입어 전년동기보다 각각 19.1%, 15.4% 급등했다. 캐피털이코노믹스의 개러스 레더 이코노미스트는 "홍콩과 대만의 부동산 가격은 소득수준 등에 비해 최소한 40% 정도 고평가돼 있다"며 "부동산 가격이 급락하면 이들 국가의 은행 시스템에 충격을 줄 것"이라고 말했다.

다만 전문가들은 유럽ㆍ미국 등 선진국의 경우 부동산경기 과열이 일부 대도시에 한정돼 있어 2008년의 금융위기와 같은 거품 폭발을 우려할 정도는 아니라는 반응을 보이고 있다. 분데스방크는 "경기침체 이후 공급부족에다 일부 투기수요가 가세한 탓에 가격상승 압력이 단기간에 약화되지는 않겠지만 독일 거시경제에 심각한 위험을 몰고 오지도 않을 것"이라고 내다봤다. 영국 역시 런던을 제외하면 전국 주택가격 상승률이 전월 대비 1.4%, 전년동월 대비 0.2%에 불과한 실정이다.

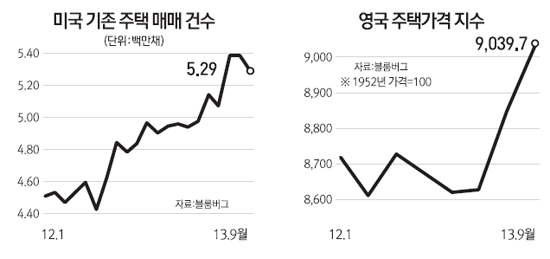

미국은 이미 모기지금리 상승으로 급격한 부동산경기 회복세가 약간 꺾인 상황이다. 이날 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난달 기존주택판매 건수는 529만채(연 환산 기준)로 전날보다 1.9% 줄면서 3개월 만에 감소세로 돌아섰다.

NAR는 "주택가격이 상승한 반면 소득은 제자리걸음을 하고 모기지금리가 오르면서 주택구입능력지수가 2008년 11월 이래 5년 만에 최저치로 떨어졌다"며 "부동산경기 회복세가 올 7~8월에 정점을 찍었다"고 설명했다. 앞으로 부동산 가격이 떨어지지는 않겠지만 회복세 둔화가 예상된다는 것이다.