|

박근혜 정부가 밀고 있는 '창조경제'를 뒷받침하는 금융 인프라가 바로 기술금융이다. 그 메커니즘을 보면 기술력을 갖춘 기업이 은행에 대출을 신청하면 은행은 기술평가기관(TCB)에 해당 기업의 기술평가를 의뢰하고 이후 TCB가 제출한 기술평가서를 참조해 은행이 최종 대출을 실행한다. 기술력이 있다면 담보와 재무제표가 좀 부실해도 기업에 자금을 빌려주겠다는 게 핵심이다.

기술금융 자체에 반대하는 이는 없다. 은행이 기술금융을 잘만 운용하면 국가경제의 허리인 중소기업을 육성하고 창업 시장에도 힘을 보탤 수 있다. 특히 한국 경제가 저성장으로 접어들어 일자리 자체가 줄고 있고 금융권도 임계점에 이른 가계대출을 대신할 자산운용처를 발굴해야 할 형편임을 감안하면 '기술중기'에 방점이 찍힌 금융정책 방향 자체를 책잡기는 어렵다.

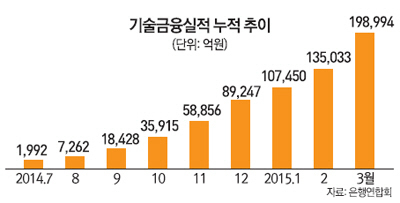

문제는 정부 주도로 무리하게 밀어붙이다 보니 기술금융의 애초 취지는 퇴색되고 은행 부실이나 기업의 도덕적 해이 등 부작용이 만연할 개연성은 높아지고 있다는 점이다. 겉으로 드러난 기술금융의 성과는 '대단하다'는 표현이 어울린다. 지난해 7월 시작된 기술금융은 9개월 만인 올 3월 말 기준으로 19조8,994억원이 나갔다. 매월 평균 2조2,110억원 정도 대출이 집행된 셈. 올들어 3월까지의 대출 규모도 연간 공급 목표치인 20조원의 55%에 육박하는 10조9,747억원으로 나타났다. 특히 3월에는 무려 6조3,961억원이 늘어 과열경쟁을 우려할 정도다.

액면 그대로 보면 기술금융이 제 역할을 하고 있는 셈이지만 실상은 거리가 있다. 최근 금융위원회가 김정훈 새누리당 의원실에 제출한 자료에 따르면 기술금융 중 신규 대출은 건수로 33%(올 1월 말 기준), 거래금액으로는 22%에 그쳤다. 실적으로 집힌 대부분이 기존 대출기업이었다는 뜻이다. '무늬만 기술금융' '기술금융은 갈아타기 금융'이라는 비아냥이 나오는 배경이다. 정부의 실적 압박 속에서 리스크 관리를 해야 하는 은행으로서는 기술평가서 없이도 충분히 대출이 가능한 업체 위주로 기술금융을 내주고 있다는 추론이 가능하다. 여기에는 은행이 한국기업데이터 등 TCB가 작성하는 기술평가서에 대한 신뢰가 높지 않다는 문제도 잠복해 있다. 서병호 금융연구원 연구위원은 "기술평가를 하는 TCB와 대출취급기관(은행)이 달라 심사하는 과정에서 도덕적 해이가 발생할 수 있다"고 말했다.

특히 정부가 부실대출도 대출 과정에 하자가 없다면 면책해주라는 당근책을 내놓은 것에 대한 질타의 목소리가 높다. 김병주 서강대 명예교수는 "은행의 '보신주의'를 질타하면서 자칫 부실해질 수 있는 대출을 강제하는 게 금융당국이 할 일인가"라며 "적어도 기업대출에 있어서 금융회사는 보수적이어야 하며 그래야 경제가 안정적으로 돌아간다"고 강조했다. 한 시중은행 고위관계자 역시 "1990년대 정보기술(IT) 버블이나 최근 모뉴엘 사태처럼 기술금융을 무턱대고 장려하긴 어렵다"며 "기술금융이 안착하려면 건전성 관리를 소홀해서는 안 된다"고 꼬집었다.

정부 내부에서도 기술금융의 부작용에 대해 부쩍 신경을 쓰고 있다. 3월 임종룡 금융위원장이 공식 취임하자마자 기술금융에 대한 실태조사를 공언한 것도 이런 분위기와 무관하지 않다. 금융위는 이달까지 관련 대책을 내놓을 계획이다. 특히 금융위는 실적 공개를 세분화하고 혁신성 평가 결과를 해당 은행에만 통보하는 방안 등을 검토하고 있다. 금융위 관계자는 "기존 대출처가 기술금융으로 잡히는 것에 대한 비판 여론이 있는 만큼 실적 발표 때 새 대출처를 발굴한 사례, 대출을 연장해준 사례, 금리를 인하해준 사례 등으로 구체적으로 나누는 방안을 생각하고 있다"고 말했다.