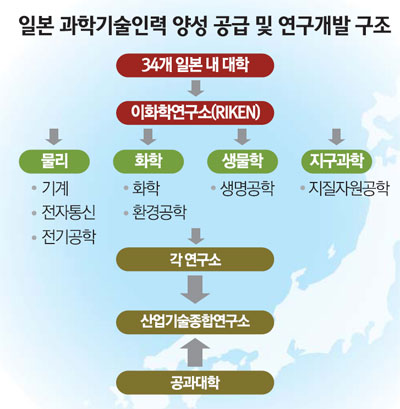

100년 내다 본 기초과학 투자… 노벨상 빅3 국가로 우뚝<br>100년전 국가주도로 '리켄' 설립 작년까지 노벨과학상 14명 수상<br>1995년부턴 5년 단위 집중투자… 글로벌 박사 배출·예산 집행 줄어<br>"과학 고립국 될 수 있다" 우려에 R&D 지원·고급 두뇌 양성 나서

| | X선자유전자레이저(XFEL)는 일본 정부가 세계 최고의 '기초과학강국'을 기치로 내걸고 건설하고 있는 제4세대 가속기다. 세계 최대 규모의 방사광 가속기 연구소인 리켄하리마 분소에 위치한 SPring-8센터에 건립 중인 XFEL의 웅장한 모습. /사진제공=이화학연구소 |

|

'2010년까지 14명의 노벨과학상 수상자 배출, 2000년 이후 독일을 제치고 노벨상 빅3 진입….'

유럽연합(EU)을 제외한 주요20개국(G20) 19개 국가 중 노벨과학상 수상 경험이 없는 6개국에 포함된 우리나라로서는 한없이 부럽기만 한 기초과학 강국 일본의 이력서다.

그러나 일본 현지에서 만난 정부 관료나 연구소 관계자들의 반응은 달랐다. 한결같이 "미국ㆍ영국 등과 비교할 때 (기초과학 강국이 되기 위해서는) 아직도 멀었다"고 말했다. 일본인 특유의 겸손함일까. 취재과정에서 그들의 속살을 들춰보니 과학강국 일본도 바짝 쫓아오는 중국을 비롯한 신흥국에 밀리는 우려감이 깊게 깔려 있었다. 잃어버린 10년은 일본의 과학기술예산 집행 축소, 미국 등 과학기술 강국에서의 박사학위자 감소 경향 등의 문제를 수면위로 드러나게 하고 있다. 일본 최고의 기초과학연구소인 이화학연구소(리켄ㆍRIKEN)를 이끌고 있는 노요리 료지(野依良治) 이사장이 "글로벌 이공계 박사 취득이 줄면서 국제적 과학인맥 구축도 위축돼 일본은 고립될 수 있다"고 우려한 것도 이런 까닭이다.

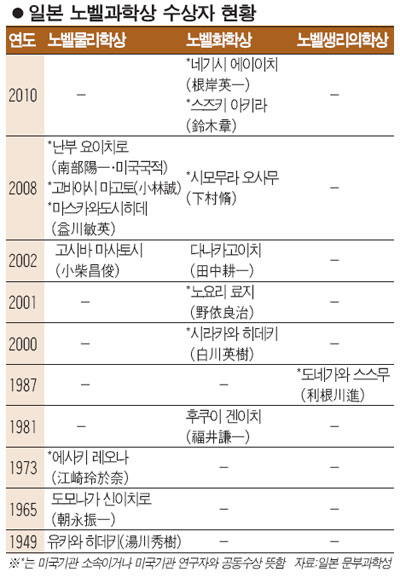

◇2000년 이후 노벨과학상 빅3로 진입=노벨과학상 수상에서 2000년 이후 일본의 약진은 무서울 정도였다. 일본은 1949년 유카와 히데키(湯川秀樹)의 노벨물리학상 수상을 시작으로 노벨과학상 경쟁에 뛰어든 뒤 지난해까지 모두 14명(2008년 노벨물리학상을 수상한 난부 요이치로(南部陽一)씨는 미국 국적이라 제외)의 수상자를 배출했다. 일본은 특히 2000년 이후 7차례에 걸쳐 9명의 노벨과학상 수상자를 내는 쾌거를 이뤄냈다. 2000년 이후만을 놓고 볼 때 '미국ㆍ영국ㆍ독일'의 노벨과학상 빅3는 미국ㆍ영국ㆍ일본순으로 바뀌었다.

특이한 것은 노벨과학상 수상 14명 중 7명이 노벨화학상이다. 유기화학 분야에 그만큼 경쟁력을 갖고 있다. 누쿠이 가쓰토시(溫井勝敏) 리켄 경영기획부 과장도 "일본은 유기화학 분야에서 앞으로도 추가로 노벨상을 거머쥘 교수들이 많고 대기 중"이라고 말했다.

◇100년 앞을 내다본 기초과학 투자=일본의 기초과학 투자는 100년 이상을 거슬러 올라가 메이지유신(明治維新)에서부터 시작됐다. 국가과학기술능력을 키우기 위해 1866년 교토대, 1877년 도쿄대, 1917년 리켄 등을 세워 국가 주도의 기초과학기술에 투자했다. 1920년대부터는 해외 공동연구를 본격화해 글로벌 연구 네트워크를 강화했다. 1949년에 유카와가, 1965년에 도모나가 신이치로(朝永振一) 등 일본이 독자적으로 노벨물리학상을 수상할 수 있었던 힘이다. 일본인이 노벨과학상을 타기까지의 시간은 업적 달성 후 평균 15년가량이 소요됐다. 또 수상자의 평균 나이가 74.7세인 것으로 집계됐다. 장기간의 연구지원이 이뤄져야 수상도 가능한 셈이다.

1995년부터는 주요 정부부처를 아우르는 과학기술기본계획을 5년 단위로 세우면서 더욱 박차를 가하고 있다.

◇기초과학, 여전히 배고픈 일본=부럽기만 한 기초과학 강국이지만 일본은 위기의식을 느끼고 있다. 무엇보다 미국에서 이공계 박사학위를 취득(2007년 기준)한 일본인(235명)은 중국인(4,395명)에 비해 턱없이 부족하다. 노벨과학상을 수상한 14명 중 8명이 미국 기관 소속이거나 미국 기관과 공동수상을 했다는 점에서도 미국 내 박사학위자 감소는 우려를 낳게 한다. 노요리 이사장은 "미국 내 일본 과학자의 감소는 연구의 질뿐 아니라 세계적인 석학들과의 인맥 구축에서 밀릴 수밖에 없다"고 우려했다. 문부과학성 역시 "과학기술 분야의 글로벌 박사학위 취득은 양적ㆍ질적으로 높아져야 한다"면서 "최근 연구가 국제적 네트워크를 통해 이뤄진다는 점에서 더욱 그렇다"고 강조했다.

과학기술 분야에 책정된 예산의 실제 집행이 목표에 비해 적다는 점도 문제다. 1기 과학기술기본계획(1995~2000년)에는 17조엔의 예산이 책정됐고 17조6,000억엔이 사용됐다. 하지만 그 이후 집행예산은 계획예산을 크게 밑돈다. 2기(2001~2005년)는 24조엔 예산에 21조1,000억엔이 집행됐고 3기(2006~2010년) 때는 25조원 예산에 21조7,000억엔을 사용하는 데 그쳤다. 누쿠이 과장은 "계획과 집행규모가 다른 데는 그만큼 일본의 경제상황이 좋지 않다는 것과 맥을 같이한다"고 설명했다. 과학 고립국이 될 수 있다는 우려에 일본은 과학기술 강국 목표를 구체적으로 수치화했다. 실현 불가능한 목표(50년간 노벨상 30명 배출)는 아예 지워버렸다. 일본은 지난해 말 국내총생산(GDP)의 1%를 연구개발(R&D) 예산으로 명기하며 오는 2015년까지 25조엔을 투입하기로 했다. 민간 부문까지 합칠 경우 일본의 R&D 규모는 GDP의 4%를 넘는다. 줄어드는 글로벌 박사를 늘리기 위해 인력투자도 대폭 확대했다. 내년부터 신진 과학자 400명에게 4년간 500억엔을 지원할 예정이다.