|

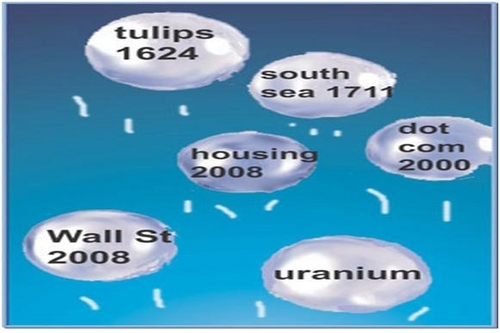

<사진: 역사상 존재했던 다양한 버블들, 출처: httpreuvencarlyle36.com>

버블이란 게 주식시장뿐만 아니라 인류사회에 언제나 치명적인 재앙일까? 물론 과거 남해회사 버블, 네덜란드 튤립 버블 등 역사적으로 매우 극단적으로 치달았던 버블들을 생각하면 그렇다고 판단할 수 있다.

앞서 말했듯이, 3D프린팅의 열기 또한 국내 주식시장으로까지 전이되어 3D프린팅 관련 테마주를 형성하였고, 미미하지만 점점 버블이 끼고 있다. 역사적으로 신기술들은 테마주를 형성하고, 테마주는 투자자들의 관심을 받아 버블로 이어지게 되며, 버블은 언젠가 터지기 마련이다. 이것이 자연의 섭리이다.

하지만 비교적 최근 시점의 버블인 닷컴 버블을 한번 생각해보자. 당시 미국 주식시장에서는 IT관련 기업들의 주가는 벌어들이고 있는 이익의 수십 배는 물론이거니와 수백 배에 거래되고 있을 만큼 신기술에 대한 열망이 무척이나 뜨거웠다. 하다못해 이제 막 신생기업으로 출발하여 이익을 벌어들이지 못한 기업들도 주가가 폭등하는 사례가 허다했다. 게다가 닷컴기업 경영진과 투자자들이 만나 저녁식사를 하는 자리에서, 투자자들이 이번 분기에 이익을 얼마나 낼 것이냐는 질문에 경영진들은 저녁식사 테이블위에 있는 냅킨에 자기 마음대로 수치를 기재해 건네주면 투자자들은 이에 수긍했다는 일화들도 있다.

얼마 안가 대부분 닷컴 기업들의 이익이 실체화되는 것에 실패했다. 많은 주식 투자자들이 닷컴 주식들을 시장에 내던지면서 닷컴 버블은 역사의 뒤안길로 사라졌다. 그렇다고 해서 인터넷이란 신기술까지 사라진 것은 아니다. 주식시장에서 형성됐던 버블만 꺼진 것이다. 그리고 그 과정에서 구글과 아마존이라는 거대 기업이 탄생했다. 지금 우리가 이렇게 인터넷으로 원하는 것을 검색하고, 스마트폰, 태블릿 PC 등을 언제 어디서나 활용할 수 있는 것도 바로 IT기술의 혁신 덕분이다.

버블 중에서도 인류의 발전에 도움이 되는 버블이 있다는 이야기이다. 물론 지난 금융위기를 촉발시킨 서브프라임 모기지 버블은 다시는 맞이하고 싶지 않은 쓰디쓴 기억들을 투자자들은 물론이고 모든 사람들에게 안겨다 주었지만 말이다.

지금 논의에서 한발 더 나아가보자. 2012년 5월 페이스북이 주식시장에 상장할 당시 공모가를 놓고 그 가격이 적정한지 아니면 거품이 끼었는지에 대한 논쟁이 뜨거웠다. 기업의 고평가 여부를 알 수 있는 지표 중 하나인 PER가 104배에 달했으니 그럴 만도 하다. 하지만 페이스북은 트위터와 더불어 SNS의 시대를 개척한 장본인이다. 당대의 패러다임을 바꿀 만한 혁신적인 서비스를 전세계 사람들에게 선보였으니, 주식시장에서는 투자자들의 낙관적인 기대에 힘입어 거품이 끼는 것이 그리 놀랄만한 일이 아니지 않을까?

요지는 이렇다. 혁신이 광범위하게 퍼져나가기 위해선 어느 정도 거품이 필요하다는 이야기이다. 그래야 많은 업체들이 거기에 뛰어 들게 되고, 이로 인해 그 혁신적인 기술이 기존에 가지고 있었던 기술이나 규제 측면에서 한계라 느껴졌던 장벽을 넘어서게 되고 그 때 가서야 비로소 진정한 대중적인 혁신으로 거듭나기 때문이다.

현재 3D프린팅은 아직 버블을 일으킬 만한 단계에 와있지는 않다. 이제서야 테마주를 형성하고 있는 단계이다. 그리고 전세계가 기대하는 장밋빛 전망이 실체화되기까지는 짧아도 수년이상이 걸릴 것이라고 생각한다. 이후 3D프린팅이라는 테마가 마침내 버블을 형성한다고 한들, 주식시장에 투자하고 있지 않은 대부분 일반인들은 걱정할 필요는 없다. 다만 그에 관심 있는 투자자들만 조심해야 할 뿐이다.

3D프린팅 기술에 너무나도 매료되어 관련 종목들을 꼭 사고 싶다면, 차라리 3D프린터기를 만드는 회사들이 아니라 그 기술을 이용해 새로운 서비스나 제품을 만드는 기업들에 주목하는 것도 좋다. 월가에서 전설로 추앙 받았던 미젤란 펀드의 피터린치는 자신이 그 동안 10루타를 기록했던 기업들 중 몇몇이 바로 신기술의 혜택을 받은 기업들이라고 했다. 마지막으로 그의 일화를 하나 소개하면서 글을 마친다.

『선생님들의 출석 확인 시간을 대폭 절약하기 위해서 교육위원회가 출석체크기를 당신 학교에 시험 설치해본다면, 나는 가장 먼저 “출석 체크기를 만드는 회사가 어딥니까?”라고 물을 것이다.

18만 중소기업을 대신해서 매주 900만명의 급여를 처리하는 오토매틱데이터프로세싱은 또 어떤가? 이 회사는 역사상 최고 종목 중 하나였다. 1961년에 기업을 공개한 이래 단 한해도 빠짐없이 매년 이익이 증가했다. 이 회사가 기록한 최악의 실적이 전년 대비 이익 11퍼센트의 증가였다. 이것은 많은 회사가 적자를 기록한 1982~1983년 불황기에 올린 실적이었다. ADP는 얼핏 내가 회피하는 첨단기업처럼 보이지만, 실제로 컴퓨터 회사가 아니다. 단지 컴퓨터를 이용해서 급여를 처리하는 회사로서, 첨단 기술의 혜택을 가장 크게 보는 회사다. 경쟁에 의해 컴퓨터 가격이 내려가면 ADP같은 회사는 더 싼가격으로 장비를 구입할 수 있으므로 비용이 계속해서 내려간다. 그래서 이익이 늘어나기만 한다.』