中에 불법 복제물 판쳐도… 강건너 불구경?<br>베이징 시내 복제물 10개중 3개는 한국 영화·음반<br>美 WTO제소등 강력 대처… 정부 적극대응 나서야

13억명의 거대시장 중국. 경제성장과 더불어 문화상품 소비도 엄청나게 늘고 있다. 그러나 정품 음반 CD와 영화 DVD는 백화점에 가야만 겨우 구할 수 있는 중국은 한마디로 세계 불법 문화 콘텐츠의 ‘블랙홀’이다.

중국 정부는 올림픽을 준비하면서 대대적인 단속을 펼쳐왔지만 달라진 것이라곤 시내 한복판에서 좌판에 널려 있던 불법복제물이 뒷골목으로 잠시 몸을 숨긴 정도. 가게에는 여전히 불법복제물들이 넘쳐나고 있다. 베이징 시내 신도시 왕징신청(望京新城) 등 현장에서 직접 본 불법 콘텐츠 거래 실태는 입을 다물기 어려웠다.

◇중국 내 불법복제물 10개 중 3개는 한국 콘텐츠=아파트 인근 한 상가 매장. ‘GP506’ ‘기다리다 미쳐’ 등 올해 개봉했던 한국 영화는 물론 ‘섹스앤더시티’ ‘헐크’ 등 외화가 눈에 띄었다. 장나라ㆍ신화ㆍ동방신기 등 한류 인기 가수들의 음반도 한 자리를 차지하고 있었다. 불법복제물 10개 중 3개는 우리 것이 차지할 정도로 한국 불법 콘텐츠가 중국에서 인기다.

하루 판매량을 묻자 주인은 “한 200~300개쯤”이라고 대답했다. 불법 DVD 가격은 개당 10위안(한화 1,600원)으로 하루 매출이 2,000~3,000위안에 이른다. 중국 대졸 초임이 2,000위안대 중반임을 감안하면 불법복제물 판매는 그야말로 ‘황금알을 낳는 거위’다. 모두 복제품이냐는 질문에는 당연하다는 듯 그는 고개를 끄덕였다.

중국을 대표하는 인터넷 포털 사이트에서는 아예 복제물이 공식 제공된다. 중국 유명 포털 바이두(www.baidu.com)는 메인 화면에 MP3 카테고리를 만들어놓고 음악파일을 제공한다. 중국 가요는 물론 팝송, 한국 대중음악 파일을 무료로 제공한다. 인터넷 속도가 느려 인터넷을 통한 불법복제는 음악이 대부분. 그러나 올림픽 이후 중국은 초고속인터넷 사업에 박차를 가하겠다는 계획을 세워두고 있어 인터넷 환경이 개선되면 불법복제가 더 심각해질 것이라고 전문가들은 예측한다.

◇중국에 압력 수위 높이는 문화산업 수출국=중국 내 불법복제물 유통을 막기 위해 미ㆍ일 등 주요 저작권 수출국은 더욱 강력하게 대처하고 있다. 특히 미국은 중국을 지적재산권 보호 수준이 아주 낮은 ‘우선감시대상국(Priority Watch List)’과 ‘무역법 306조 적용국가’에 올려놓는 한편 미 영화협회는 세계무역기구(WTO)를 통해 지적재산권 침해에 대해 제소를 결정하는 등 압박의 수위를 높여가고 있다.

일본은 2005년 콘텐츠 해외 유통촉진기구(CODA)를 설립하고 중국 정부에 해적판 단속을 지속적으로 요청하고 있다. 또 콘텐츠 해외 유통마크(CJ)제도를 도입해 마크가 없는 상품을 근거로 본격 단속을 벌이고 있다. 일본은 2006년 중국에서 일본 콘텐츠의 해적판 CD와 DVD 400만장을 압수하고 유통자 1,670명을 체포하는 등 성과를 거두기도 했다.

다나카 겐타로 일본 문화청 전문관은 “중국처럼 침해자에 대한 법적인 제재가 확립되지 않은 국가에서는 유통자가 서비스를 중지해도 다른 곳에서 서비스가 계속된다”며 “일본 문화청은 중국 정부에 행정 조치, 그리고 심각할 경우 검찰을 통한 기소 등 법적 조치를 강력히 의뢰하고 있다”고 말했다.

◇중국 등 저작권 침해국에 대한 한국 정부 대응 여전히 미흡=문화부의 ‘2007년 중국 내 온라인 한국저작물 유통현황 조사’에 따르면 한국 드라마의 약 80%가 불법 제공되고 있다. 중국만큼은 아니라도 한류열풍이 불었던 태국 등 동남아권도 사정은 크게 다르지 않다.

저작권위원회가 2007년 12월~2008년 2월 3개월간 방콕 시내에서 한국 영화, 드라마 DVD, 음반 CD 등을 판매하는 매장 309곳을 조사한 결과 절반을 훨씬 넘는 180곳에서 불법복제물을 판매하는 것으로 나타났다. 또 인기 문화 콘텐츠 유통 사이트 30곳 중 한국 저작물을 불법 유통하는 곳이 70%에 이르는 21곳에 달했다.

문화부는 이와 관련, 베이징ㆍ방콕 등에 해외 카피라이트센터를 개소하고 상황 개선에 나섰다. 그러나 미국과 일본처럼 강경하게 대응하지 못하고 있다. 무엇보다 국내의 저작권 침해 수준도 만만치 않아 중국 정부에 압력을 가할 입장이 아니기 때문이다.

문화부는 특히 정도가 심한 중국과는 저작권 보호 환경 개선을 위해 양국 간 양해각서를 체결했다. ▦한중 저작권 담당자들과의 협력체계 마련 ▦중국의 저작권보호정책을 관할하는 국가 판권국과의 공동 단속실시 ▦한중 저작권 포럼 개최 등의 내용을 포함하고 있으나 업계는 지금의 사태를 해결하기에는 여전히 역부족이라고 평가하고 있다.

이재성 엔씨소프트 상무는 “중국에 리니지 복제판을 제공하는 사이트가 1만5,000개가 넘어 중국 관련 협회에 대책마련을 요구하면 ‘한국 네티즌도 복제품을 많이 보지 않냐’는 대답이 돌아온다”며 “국내의 저작권 보호 수준부터 먼저 높여야 함은 물론이지만 저작권 침해국에 대한 정부의 대응도 보다 적극적인 방향으로 확대돼야 할 것”이라고 말했다.

枯死하는 한국영화 부가판권 시장

전체 매출 10% 그쳐… 극장이 80%나 차지

음반업계는 시장 규모조차 제대로 파악 못해

중국의 불법복제로 우리 문화산업이 심각한 타격을 받고 있지만 많은 전문가들은 고사(枯死)되고 있는 국내 음반과 영화의 부가판권 시장부터 살려내야 한다고 목소리를 높이고 있다.

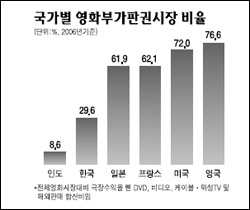

지난 2007년 한국영화연감에 따르면 2007년도 극장 매출은 9,955억원. 1996년의 2,228억원에 비해 4.5배 증가했지만 DVD와 비디오 매출액은 같은 기간 3분의1로 급감했다. 한국 영화의 매출구조는 극장이 전체 시장의 80%를 차지하고 부가판권과 해외 시장이 각각 10%를 차지하는 기형적인 구조를 보이고 있다.

이는 미국(28%), 영국(23.4%), 일본(37.9%), 프랑스(38.1%) 등 선진국의 극장 매출과 극명히 비교된다. 전세계 주요 10개국의 영화시장을 조사한 결과 DVDㆍ비디오 등 홈엔터테인먼트 부가판권 시장이 전체 시장의 50% 미만인 국가는 한국과 인도 단 2곳.

또 학계에 따르면 한국 영화 매출액에서 DVD와 비디오가 차지하는 비중은 5% 미만이며 지상파ㆍ케이블ㆍ위성TV가 7% 안팎인 것으로 추정하고 있다. 비디오 시장의 붕괴는 비디오 대여점과 감상실을 몰락시켰다. 2007년 한국영화연감에 따르면 비디오 대여점 수는 2001년 1만여개에서 지난해 3,500여개로 감소했다. 비디오 감상실 수도 같은 기간 2,400여개에서 800여개로 줄었다.

국내 음반업계는 부가판권 시장의 규모조차 제대로 파악하지 못하고 있는 실정이다. 디지털음악, 공연, 노래연습장, 방송ㆍ광고ㆍ영화, 벨소리, 통화연결음, 개인 홈페이지 배경음악 등으로 음악의 부가판권 시장이 다양해지고 시장규모도 급격하게 성장하고 있지만 시장규모를 파악하고 있는 것은 디지털음악ㆍ공연ㆍ노래연습장 등 일부일 뿐이다. 또 창작자에게 사용료가 돌아가지 못하고 있다. 이유는 저작권을 위탁관리하는 단체의 위탁률이 저조하고 권한이 지나치게 제한돼 있으며 저작권료 징수 과정이 불투명하기 때문이다.

문화콘텐츠진흥원의 한 관계자는 "90% 이상의 위탁률로 안정된 저작권협회(작사작곡가)를 제외하면 음악제작자협회(음반제작사)ㆍ실연자연합회(가수) 등은 창작자들이 저작권 위탁률이 저조해 제대로 사용료를 걷기가 어려운 구조"라며 "또 음반 및 기획사들이 개별적으로 저작권 사용료를 받는 경우가 많아 전체 시장 규모를 파악하는 것은 불가능하다"고 말했다.

"부가 판권 시장 살리려면 불법OSP부터 단속해야"

데이비드 캐플런, 美워너브러더스 지재권 담당 부사장

"한국의 디지털 저작권침해(digital piracy)는 심각한 수준입니다. 법안을 지속적으로 개정하고 문화 콘텐츠를 보호할 수 있는 기술을 끊임없이 적용하지 않는다면 한국의 부가판권 시장의 회복은 요원할 것입니다."

데이비드 캐플런(David Kaplanㆍ사진) 미 워너브러더스 지적재산권 담당 부사장은 최근 로스앤젤레스 버뱅크 본사 사무실에서 기자와 만나 이렇게 말했다. 부가판권 시장을 살리기 위해서는 불법 OSP부터 철저하게 단속해야 한다는 게 그의 생각이다. 캐플런 부사장은 "미국에서는 영화산업의 미래를 위해 워너브러더스와 같은 큰 기업이 아닌 작은 규모의 벤처회사들이 나서서 불법 OSP 제거를 위해 모금을 하고 있다"며 "이렇게 모아진 돈으로 합법적인 콘텐츠를 편리하게 제공할 수 있는 수익모델을 만들어갈 계획"이라고 말했다.

캐플런 부사장은 콘텐츠의 저작권 보호를 위한 3단계 액션플랜을 제시했다. ▦등록(registration) ▦정부의 저작권 보호정책(government resources) ▦법적 조치(civil cases) 등이다. 그는 "우선적으로 저작권 등록을 의무화하는 제도적인 체계가 선행될 수 있도록 시스템을 구축해야 한다"며 "이 단계가 순조롭지 못하면 정부에서 저작권 보호를 위해 지원에 나서야 하며 정부의 노력이 실효를 거두지 못할 경우 마지막 단계로 법적 조치를 취해야 한다"고 말했다.

워너브러더스는 중국ㆍ한국ㆍ말레이시아 등 주요 디지털 저작권침해 요주의 국가를 대상으로 현지 영화산업에 소속된 배급ㆍ유통ㆍ소매업자ㆍ배우 등과 함께 교육 및 캠페인도 벌이고 있다. 국내에서는 '불법복제방지를 위한 영화인협의회(FFAP)'가 워너브러더스의 파트너다.

그는 "한국의 디지털 저작권침해가 심각해 현지에서 만든 영화의 품질이 떨어지게 되고 더불어 유통사업자(channel distributor)가 시장에서 사라지는 악순환이 벌어진다"며 "영화협회 등 영화계 관계자들이 국회 등 정부를 대상으로 관련 정책 마련을 위한 보다 적극적인 로비를 펼쳐나가야 한다"고 말했다.