홈

경제·금융

경제·금융일반

'메이드 인 차이나'의 역습

입력2008.02.04 17:15:11

수정

2008.02.04 17:15:11

기술이전 부메랑…중저가 가전등 국내소비시장 40%까지 장악

우리가 기술을 이전했던 중국 기업들이 부메랑이 돼 한국 시장과 기업들을 위협하고 있다.

가격은 물론 기술경쟁력까지 갖춘 중국산 제품이 우리 시장 점유율을 급속도로 높이면서 ‘메이드 인 차이나(Made in China)’의 역습이 현실화되고 있다. 가전 등 생활제품의 경우 중국산이 우리 소비시장의 최대 40%가량을 장악한 것으로 나타나 수출뿐 아니라 내수에서도 한국 업체들의 설 자리가 갈수록 좁아지고 있다.

4일 관련업계에 따르면 지난 2006년 현재 PC 등 중저가 가전제품의 경우 한국과 중국 간 기술력 격차가 급속히 축소되면서 중국산 제품의 우리 소비시장 점유율이 30~40%까지 치솟았다. 자전거ㆍ이륜차나 완구 등 중저가 생활용품의 경쟁력도 한층 개선되면서 한국산 제품이 설 자리를 잃어가고 있다.

중국산 제품의 기술력 향상은 지표로도 나타난다. 한국전자산업진흥회가 발표한 2006년 중국산 가전제품과 우리 제품의 기술력 격차는 소형 냉장고ㆍ에어컨 1년5개월, 진공청소기 1년8개월, 전기밥솥 및 선풍기 2년 등을 기록했다. 반면 PC는 국산 제품과 기술력이나 디자인ㆍ품질에서 거의 격차가 없는 것으로 조사됐다.

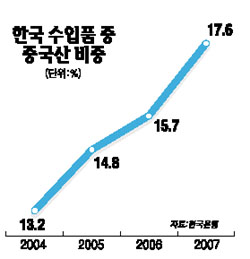

한국산업기술재단은 최근 보고서에서 이런 추세라면 중저가 생활용품의 기술력 격차가 오는 2015년께 ‘0’으로 줄어들 수 있다고 경고했다. 또 중국은 이미 지난해 일본을 제치고 우리의 제1수입국으로 부상, 한국 시장을 빠르게 장악해나가고 있다.

중국산의 전세계 시장 점유율도 매년 급상승하고 있다. 산업연구원(KIET) 분석에 따르면 컴퓨터의 경우 전세계에서 생산되는 100대 중 40대가 중국산으로 채워지고 있다. 특히 최근에는 중국 업체들이 자체적으로 부품조달에 나서면서 한국 업체와의 공급계약을 중단하기도 해 국내 업체의 고통이 더욱 커지고 있다.

중소기업중앙회의 한 관계자는 “4~5년 전 중국 시장 진출을 위해 기술이전을 전제로 공동법인을 만들었던 현지 중국 업체가 이제 국내 시장에 진출하며 중소 가전업체들의 생존을 위협하는 존재로 부상했다”고 지적했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>