홈

사회

사회일반

[김정일 사망] 1시간내 막힌 심장혈관 못 뚫으면 회생 어려워

입력2011.12.19 18:15:38

수정

2011.12.19 18:15:38

■사망 원인 급성심근경색은<br>심장에 혈액·산소 공급, '관상동맥' 막히는 증세<br>"이동중인 열차서 발생, 응급조치에 한계" 분석

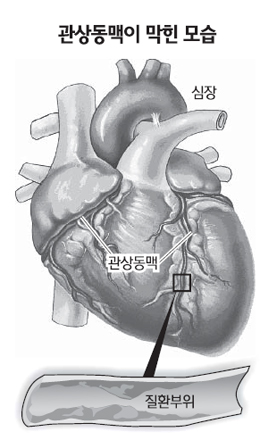

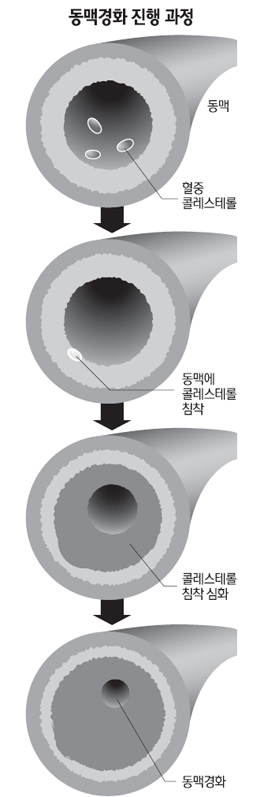

북한이 김정일 국방위원장의 공식 사망 원인으로 밝힌 급성심근경색은 심장으로 혈액과 산소를 공급하는 혈관(관상동맥)이 혈전(혈액 찌꺼기ㆍ피떡) 등으로 막혀 심근(심장근육)세포가 죽으면서 심장이 멈추게 되는 질환이다. 고지혈증ㆍ고혈압ㆍ비만 등이 심근경색 위험을 높이는 주요 질환으로 김 위원장은 이들 질환을 대부분 지니고 있었다.

낮은 기온으로 혈관이 수축돼 심혈관질환이 악화될 수 있다는 점 때문에 추운 날씨도 김 위원장 사망에 영향을 준 것으로 보인다. 또 급성심근경색의 경우 발생 즉시 얼마나 빠른 시간 안에 응급조치를 하느냐에 따라 사망확률이 달라진다는 점에서 이동 중인 열차 안이라 응급조치에 한계가 있었을 것이라는 분석도 나온다.

김 위원장은 지난 2008년 8월 뇌졸중으로 쓰러졌을 때 병세가 급격히 악화됐으며 17일 사망할 때까지 줄곧 건강악화설이 꼬리를 물었다. 김 위원장의 건강악화설이 흘러나올 때마다 북한 언론은 김 위원장의 건강 호전을 암시하는 사진과 기사 등을 내보내며 악화설을 막는 데 급급했으나 그동안 그의 건강상태를 볼 때 이번 사망이 어느 정도 예견됐다는 게 의료 전문가들의 설명이다.

박덕우 서울아산병원 심장내과 교수는 "김 위원장은 70세라는 고령의 나이와 더불어 비만 등으로 인해 혈관에 기름 찌꺼기가 끼어 좁아지는 동맥경화증이 급속히 악화되고 있었을 것"이라며 "과로와 추운 날씨 등이 겹치면서 심혈관질환이 더욱 악화됐을 것으로 보인다"고 말했다.

박 교수는 또 "더욱이 심근경색의 특성상 발병 후 최대한 빨리 병원으로 이동해 조치를 취해야 하지만 열차로 이동 중인 상황에서 취할 수 있는 조치가 많지 않았을 것"이라며 "심근경색증이 발병할 경우 1시간 안에 막힌 심장혈관을 뚫어주는 치료나 약물치료를 바로 시도해야 하지만 열차라는 특성상 환자에게 취할 수 있는 조치에 한계가 있었을 것"이라고 덧붙였다.

김영인 서울성모병원 신경과 교수는 "급성심근경색 말고는 사망원인을 추정하기 힘들다"면서 "뇌졸중의 경우 그동안 몇 년에 걸쳐 검사와 치료를 해오던 상황이기 때문에 어느 정도 예방이 돼왔다는 점에서 사망원인이 되기는 힘들다"고 분석했다.

특히 김 위원장이 열차 안에서 사망한 점으로 비춰보면 뇌졸중에 의한 후유증보다는 급성심근경색과 심실세동(부정맥:맥박이 불규칙한 것)이 함께 발병한 것으로 보는 관측이 우세하다.

박시훈 이대목동병원 심장내과 교수는 "김 위원장은 아버지 김일성 주석과 마찬가지로 심장 관상동맥질환을 앓고 있었다"면서 "여기에 신체적 스트레스가 누적돼 갑자기 협심증이 심각한 심근경색증이나 부정맥으로 나타났을 것"으로 내다봤다.

그는 또 "중증이라고 보도하는 것으로 봐서는 심근경색증이 매우 크게 나타난 모양"이라며 "심근경색증이 나타난 부위가 크거나 심장근육의 상당 부분이 손상을 입었을 가능성이 있다"고 진단했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>