■ 강남 아파트값 하락폭 커졌다<br>융자 낀 2주택자들 "집한채 처분" 서둘러<br>개포주공1단지 13평형 6,000만원 하락<br>상반기 강남4구 공급은 전년比¼ 그쳐

“매물이 늘고 값이 떨어지는데 찾는 사람은 없고….” 일선 부동산 중개업소들이 전하는 거래시장의 분위기다.

3ㆍ30대책 3개월이 지나서야 정부가 지목한 ‘버블세븐’ 지역의 아파트 매물이 늘고 집값 하락폭이 커진 것은 담보대출제한ㆍ금리인상 등 최근의 선제적 정부대책들이 시장 심리를 얼어붙게 만들었기 때문이다.

여기에 5ㆍ31지방선거 참패에도 불구하고 일관된 정부의 부동산정책 의지도 매도심리를 부추기고 있는 것으로 보인다. 시장이 비수기로 접어들었고 양도소득세 중과 등 정부가 계획했던 규제가 하나씩 시행되는 것도 시장에 부담요인으로 작용하고 있다.

실제로 강남지역 중개업소들에 따르면 최근 강남권 재건축단지를 중심으로 집값 하락폭이 커지고 있다. 강남구 개포동 주공1단지 13평형은 최근 5,000만~6,000만원 떨어진 6억4,000만~6억5,000만원에 거래되고 있지만 앞으로 더 가격이 떨어질 것으로 예상되면서 매수세는 뚝 끊겼다.

17평형의 경우 12억원선이 깨진 11억8,000만원에 매물이 나와있다. 개포동 S공인 관계자는 “조만간 1,000만~2,000만원은 더 떨어질 것으로 예상된다”며 “2~3개월 전과 다르게 요즘은 팔고 싶다는 사람은 있는데 사겠다는 사람은 없다”고 말했다.

재건축의 하락세는 인근 일반아파트까지 영향을 미치고 있다. 도곡동 렉슬은 최고 15억원까지 부르던 33평형이 12억5,000만~13억원선이다. 21억원까지 갔던 43평형은 18억5,000만~19억원까지 내렸다. 대치동 개포우성1차는 최근 45평형 로열층이 25억원에 나왔지만 시세조정이 가능하다는 조건이 붙어 요지부동이던 3개월 전과 분위기가 달라졌다. 대치동 P공인 관계자는 “흥정이 벌어져야 거래가 되는데 사겠다는 상대방이 없다 보니 거래가라고 부르기도 뭐하다”고 설명했다.

특히 내년부터 양도소득세 부담이 더 커질 것을 우려한 다주택 보유자들이 하나 둘 매물을 내놓고 있는 것도 가격하락을 부채질하고 있다. 내년부터 2주택 보유자의 양도소득세가 50%로 중과되고 장기보유특별공제도 받을 수 없게 돼 올해 안에 1주택을 처분해야 한다. 서초동 C공인 관계자는 “특히 융자를 끼고 있는 다주택자들은 불안한 마음에 집을 내놓는다”며 “하지만 버블 논란으로 매수세가 위축돼 거래가 안된다”고 설명했다. 하반기에 재건축 개발부담금제, 대출축소, 금리인상 등 집값 하락요인이 줄줄이 대기하고 있는 것도 매도심리를 자극하고 있다.

시장 주도권이 매도자에서 매수자로 넘어가면서 그 동안 집값 상승의 원인으로 지적됐던 주민간 ‘담합’도 무너지는 분위기다. 가락동 L공인 관계자는 “여전히 주민들 사이에서는 일정 가격 이하로는 매물을 내놓지 못하도록 부추기고 있지만 일부 매도자들이 급한 마음에 가격을 낮추고 있다”며 “매물이 더 늘어나면 담합이 무의미해지지 않겠느냐”고 말했다.

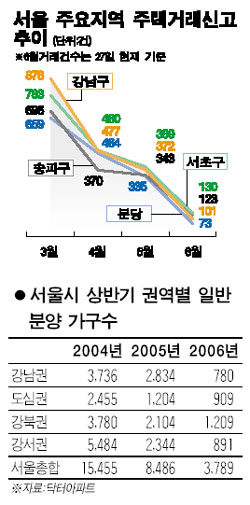

한편 정부의 겹규제로 인해 아파트 공급이 어려워지면서 올 상반기 강남4구에 공급된 아파트는 총 780가구로 전년 대비 4분의1 수준에 불과한 것으로 조사됐다. 그나마 이 지역에 신규아파트를 제공하던 수단인 재건축이 정부 규제로 사실상 불가능해지면서 공급물량까지 말라붙어 수요자들이 이중고를 겪고 있는 것이다.

부동산정보업체 닥터아파트에 따르면 상반기 강남권(강남ㆍ강동ㆍ서초ㆍ송파)에 일반분양된 아파트는 780가구로 지난 2005년 상반기(2,834가구)의 4분의1로 급감한 것으로 집계됐다. 2004년 상반기만 해도 강남권의 일반분양 가구 수는 3,736가구로 강북권(3,780가구)과 비슷한 수준이었으나 정부 규제 강도가 높아지면서 더 빠른 속도로 감소했다.

시장 관계자들은 향후 2~3년간 시장가격이 불안정한 상황이 이어질 것으로 예상하고 있다. 송파 신도시, 판교 신도시 등으로 나오는 신규공급은 물론이고 재건축 규제와 후분양제로 인해 예정돼 있던 공급까지 위축된 반면 대기수요는 풍부하기 때문이다.

함영진 내집마련정보사 팀장은 “현재 강남권 내에서도 공급물량이 거의 없다 보니 갈아타기의 선순환이 어렵다는 것에 대한 심리적 불안감이 크다”며 “‘눈에 보이는’ 꾸준하고 안정적인 수급대책이 확인될 때까지 이 같은 불안정한 현상은 지속될 것”이라고 말했다.