홈

경제·금융

경제·금융일반

[김영용 교수의 생활 속 경제] 고유가와 최고·최저가격

입력2008.06.12 16:45:34

수정

2008.06.12 16:45:34

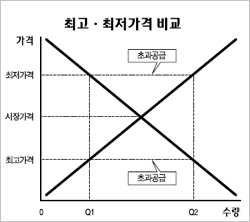

정부서 기름값 비싸다고 최고가격 설정하면<br>초과수요 발생··· 가격왜곡등 부작용<br>초과수요 발생··· 가격왜곡등 부작용<br>'약자 보호' 취지 불구 '得보다 失' 많을 수도

요즘에는 한낮에도 아파트 주차장에 서 있는 차가 많다. 거리의 교통체증도 예전보다 덜하고 자전거 타기 운동도 전개되고 있다. 치솟는 유류가격이 사람들의 행동에 변화를 초래한 것이다. 이럴 때 유류가격 상승을 억제하기 위해 공급자들이 받을 수 있는 가격에 시장가격보다 낮게 상한치(최고가격)를 설정하면 어떻게 될까.

지난 1978년 이란의 소요 사태로 석유 공급이 감소하자 당시 미국의 지미 카터 대통령은 석유에 최고가격을 설정했다. 서민들의 생활이 어려워지고 산업활동이 위축되는 것을 막겠다는 취지였다. 프리드먼(Friedman)은 이를 ‘괴물 같은 정책’이라고 비판했다.

치솟는 유가를 억제하기 위해 최고가격을 설정하면 현재 석유시장에서 일어나고 있는 수요와 공급의 변화상황을 소비자에게 전달하지 못한다. 즉 가격의 정보전달기능이 마비돼 유류소비에 대한 소비자들의 태도변화를 유도하지 못한다. 사람들은 계속 큰 차를 타고 다니며 사용횟수도 줄이지 않는다. 또 산업은 에너지 다소비형 구조에서 탈피하려는 노력을 기울이지 않게 되고 대체에너지를 개발하려는 유인도 줄어든다.

또 주유소에서 판매하는 휘발유나 경유에 최고가격을 설정하면 수요량이 공급량보다 많게 되는 이른바 초과 수요 현상이 발생한다. 이럴 경우 운 좋게 빠른 시간 안에 주유 받은 사람을 제외한 대부분의 사람들은 긴 줄을 서게 되고 줄 서는 시간 비용까지 합하면 휘발유나 경유 값은 사실상 최고가격이 설정되지 않았을 때의 시장가격보다 더 높아진다.

1970년대 초 뉴욕시가 겪었던 재정위기의 한 원인은 제2차 세계대전 이후에도 지속된 임대료 규제에 있었다. 주택 임대업자들이 받을 수 있는 임대료가 시장 임대료보다 낮아 건설경기가 위축됨으로써 세원(稅源)은 급격히 감소했다. 반면에 뉴욕시민 1인당 재정지출액은 시카고 시민 1인당 재정지출액의 두 배를 웃돌 정도로 방만했다. 지출은 많고 수입은 적었으니 재정위기에 봉착할 수밖에 없었다. 임대료 규제로 임대주택이 황폐화됐음은 말할 필요도 없다.

로베스 피에르는 프랑스 혁명 이후 모든 프랑스 어린이들이 낮은 가격에 양질의 우유를 마실 수 있도록 우유 값에 최고가격을 부과했다. 우유가격을 거의 절반 수준으로 깎아버렸다. 그러자 대부분의 우유 생산업자들은 생산비도 건질 수 없어 우유 공급을 중단했다. 그러자 우유업자들의 생산비 감소를 위해 소가 먹는 사료에 최고가격을 설정했는데 이는 다시 사료 공급 중단 사태를 유발했다. 결국 모든 프랑스 어린이들이 낮은 가격에서 우유를 마실 수 있도록 하겠다는 선한 뜻은 대부분의 어린이들이 우유를 마실 수 없게 만든 결과를 초래했다.

신규 아파트 분양가가 높다고 해서 아파트 분양가에 최고가격을 설정하면 어떻게 될까. 아파트 가격은 이미 지어진 기존 아파트에 대한 수요와 공급에 의해 결정되고 신규 아파트는 신규 아파트 공급곡선을 따라 기존 아파트 시장에서 결정된 가격까지 지어진다. 따라서 분양가에 상한치를 부과하면 신규 아파트 공급량이 감소하므로 장기적으로 우리 경제에 존재하는 기존 아파트 양이 감소해 아파트 가격이 올라간다.

상품 값의 상한치가 최고가격이라면 하한치는 최저가격이다. 최저임금제는 고용주가 피고용인에게 노동의 대가로 지불하는 임금의 하한치를 법으로 정한 것이다. 피고용인의 소득을 보조해주기 위한 것이다. 그러나 최저임금은 시장임금보다 더 높게 설정되므로 노동의 공급량이 수요량을 초과하는 초과 공급 현상이 발생하고 기업은 생산성이 최저임금에 미치지 못하는 근로자를 해고하므로 고용이 감소한다. 보통 생산성이 낮은 근로자는 비숙련 근로자이므로 최저임금제가 소득 보조를 목표로 하는 비숙련 근로자의 일자리를 오히려 빼앗는 결과를 낳는다.

지금은 없어졌지만 예전에 추곡 수매가를 시장가격보다 높게 설정하는 경우에도 쌀의 초과 공급이 발생한다. 물론 추곡 수매시 최저가격을 설정해 가격지지 정책을 펴는 이유는 쌀 농가의 소득을 보조해주기 위한 것이다. 그러나 소비자들은 시장가격보다 더 높은 가격을 지불해야 하므로 손해를 보고 초과 공급된 쌀은 정부가 사줘야 하므로 정부 재정의 적자요인이 되며 쌀 재고량도 증가한다. 또 경쟁력이 낮은 산업이 퇴출되지 않고 계속 존재하도록 하는 유인을 제공하게 된다.

이와 같이 최고가격이나 최저가격을 설정하면 그 선한 의도와는 반대로 나쁜 결과를 초래한다. 가격상승이나 가격하락으로 당사자들의 생활이 당장 어렵더라도 수요와 공급의 상황변화에 따라 시장조정이 이뤄지도록 해야 미래의 어려움을 줄일 수 있다. 자유시장을 옹호하는 경제학자들이 정부가 경제에 개입하는 일은 최소에 그쳐야 한다고 주장하는 이유다.

|

최고(최저)가격은 시장가격보다 낮게(높게) 설정해야 효과가 있다. 최고(최저)가격을 균형가격보다 높게(낮게) 설정하면 가격은 시장가격이 되므로 아무런 효과가 없다.

|

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>