|

|

최근 나온 두 가지 연구 결과는 미국이 불평등 문제로 여전히 골머리를 앓고 있음을 보여준다. 먼저 인구조사국의 연간 소득·빈곤 보고서다. 이에 따르면 미국 경제는 (글로벌 금융위기 때의) 대침체기에서 회복되고 있지만 일반인들의 소득은 여전히 제자리걸음을 하고 있다. 인플레이션을 감안한 평균 가계소득이 25년 전보다도 낮다.

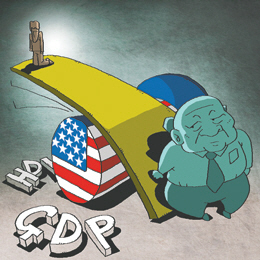

두 번째 연구는 유엔개발계획(UNDP)의 2014년 인간개발 보고서다. UNDP는 소득과 건강·교육 등 여러 차원에서 삶의 질을 고려한 각국의 인간개발지수(HDI)를 매년 발표한다. 미국은 노르웨이·호주·스위스·네덜란드에 이어 5위에 올랐다. 그러나 불평등에 관련한 이 수치는 23계단이나 떨어진다. 선진국 가운데 가장 낙폭이 크다. 다른 나라들의 롤모델 혹은 미국의 경쟁국가로 여기지 않는 그리스·슬로바키아보다도 순위가 낮다.

UNDP 보고서는 또 다른 측면을 강조한다. 바로 취약성(vulnerability)이다. 보고서는 많은 나라가 국민들을 빈곤에서 탈출시키는 데 성공하고 있지만 여전히 절대다수가 불안정한 상태에 있다고 지적한다. 가령 가족 내 환자 발생 등 사소한 일 때문에 또다시 빈곤상태로 회귀할 수 있다는 것이다.

미국에서 경제적 지위향상은 현실이라기보다 신화에 가깝다. 반면 경제적 지위 하향 및 취약성은 많은 이들이 공유하는 경험이다. 미국 전 지역을 통틀어 안정성(security)은 현저히 하락하고 있다. 직업이 있는 이들은 계속 일할 수 있을지를 걱정하고 직업이 없는 이들은 일자리를 얻을 수 있을지 걱정한다.

최근의 경기침체는 많은 이들의 재산을 갉아먹었다. 주식시장이 회복됐음에도 중산층의 부는 지난 2007~2013년 40% 이상 날아갔다. 많은 노인층 혹은 은퇴를 앞둔 이들이 생계를 걱정해야 할 처지라는 얘기다. 수백만명의 미국인들은 집을 잃었고 또 다른 수백만명은 현재 가진 것을 미래에 잃을 수 있다는 불안정성에 직면했다.

유럽은 사회적 안전망 제공으로 이 취약성을 개선하는 것이 얼마나 중요한지 오래전부터 이해했다. 유럽인들은 사회적 안전망이 개인들에게 보다 큰 리스크(위험)를 기꺼이 감수하게 함으로써 전체적인 국가 경제 성과도 높이는 데 기여할 수 있다고 믿고 있다. 그러나 유럽에서도 취약성이 전례 없이 높아지고 있다. 높은 실업률(평균 12%, 가장 심한 국가는 25%)과 더불어 사회적 안전망에 대한 예산긴축 움직임 때문이다.

문제는 삶의 질 후퇴가 전통적 측정지표인 국내총생산(GDP)을 통해 보는 것보다 훨씬 심각할 수 있다는 것이다. 이미 GDP 수치만으로도 암담한 지경인데 말이다. 대부분의 국가는 인플레이션을 감안한 1인당 실효소득이 금융위기 전보다 낮다.

필자가 의장으로 있는 '경제성과와 사회진보측정 국제위원회' 보고서는 GDP가 좋은(well) 경제를 측정하는 훌륭한 지표가 아니라고 강조한다. 미 인구조사국과 UNDP 보고서는 이 같은 통찰의 중요성을 되새기게 한다. GDP 숭배론의 제단에서 우리는 너무 많은 희생을 당했다.

GDP가 얼마나 빨리 늘어나는지와 관계없이 대다수 시민의 이익을 담보하지 못하고 보다 많은 인구가 불안정성에 떨어야 하는 경제구조는 근본적으로 실패한 시스템이다. 이와 마찬가지로 긴축정책 등 불안정성을 늘리고, 저임금을 야기하고, 그래서 절대다수의 생계를 걱정하게 하는 정치 또한 결함이 있는 정치다.

조지프 스티글리츠 美 컬럼비아대 교수