|

|

"채권 사려."

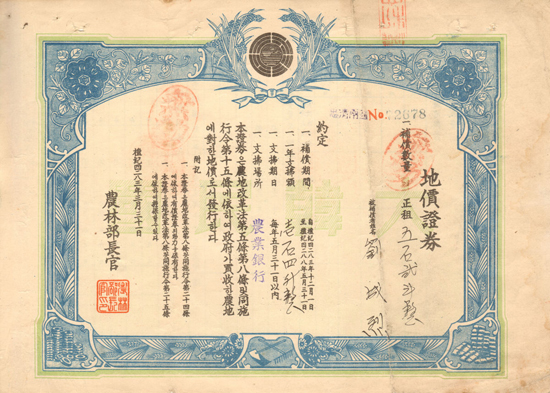

60년 전 부산 광복동 거리에서는 이런 소리를 흔히 들을 수 있었다. 1ㆍ4후퇴 이후 광복동에는 가죽 가방을 들고 이런 소리를 외치고 다니는 이들이 많았다. 이들은 바로 '지가증권' 매입업자들이다. 해방과 함께 조선증권취인소가 폐쇄된 후 10여년간 우리 증권시장은 공백기를 보내야 했다. 증권계 인사들의 부단한 노력도 6ㆍ25전쟁으로 좌절됐다. 그러나 전쟁의 와중에서도 우리 증권시장의 명맥을 이어준 것이 바로 지가증권이었다. 지가증권은 1948년 정부 수립과 함께 이승만 정부가 동양척식 및 일본인 소유의 귀속재산 불하와 함께 농지개혁을 할 때 발행됐다. 이승만 정부는 직접 경작하지 않는 3정보(2만9,752㎡) 이상의 농지는 소작농에게 나눠주되 1년6개월 생산량을 5년간 분할상환하도록 하면서 지주에게는 농림부 장관 명의의 지가증권으로 보상을 해줬다. 이때 발행된 지가증권이 대한민국 정부 최초의 공채인 셈이다. 그러나 농지개혁법안이 공포된 지 3개월 만에 6ㆍ25전쟁이 일어나 농지개혁은 중단됐다.

전쟁에 따른 극심한 인플레이션으로 지가증권의 가치는 액면가의 절반 이하로 떨어졌다. 1ㆍ4후퇴 때 부산으로 피난을 내려간 지주들은 생계를 위해 지가증권을 헐값에 팔아야 했으며 액면가의 10%에 거래되기도 했다. 지가증권 매매업자들은 부산 광복동으로 모여들었으며 매매는 점두거래 형식으로 이뤄졌다. 당시는 증권거래소 설립 전으로 증권회사는 대한증권이 유일했으며 수십 개의 무면허 신흥증권업자가 생겨났다.

지가증권 거래가 활발해지자 정부는 지하경제 양성화 차원에서 가장 활발한 거래를 하던 4개의 증권회사를 선정해 면허증을 교부했다. 이때 생겨난 고려ㆍ영남ㆍ국제ㆍ동양증권과 함께 대한증권이 지가증권 거래를 합법적으로 맡았으며 1956년 대한증권거래소가 개설되기 전까지 핵심적인 역할을 했다. 당시 증권거래의 대부분은 지가증권이 차지해 거래 비중은 지가증권이 71%나 된 반면 건국국채는 20%, 증권거래는 9%에 불과했다. 지가증권 거래 비중이 가장 컸던 해는 휴전 직후인 1954년으로 88%나 됐다.

지가증권은 부의 재편을 가져왔다. 지가증권을 헐값에 판 지주들은 몰락했다. 그러나 지가증권으로 인해 신흥부호로 떠오른 이들도 생겨났다. 전쟁이 끝나자 정부는 적산기업의 매입대금이나 입찰보증금으로 지가증권의 액면가 전액을 인정해줬다. 액면가의 20~30%에 불과하던 지가증권을 헐값에 사들인 후 액면가 전액을 인정받는다는 것은 단기간에 수백%의 수익을 얻는 것과도 같은 것이었다. 당시 지가증권의 기회를 잘 포착한 이들 중 불하 받은 귀속기업을 지금의 대기업으로 키워낸 이들이 적지 않다. SK그룹의 '선경직물회사'와 한화의 '조선화약공판', 두산의 '소화기린맥주' 등이 대표적이다. 지가증권의 사례뿐 아니라 IMF나 9ㆍ11테러 때도 추락한 주식을 헐값에 매수해 훗날 큰 돈을 번 이들도 적지 않다. '위기는 기회를 대동한다'는 격언이 전쟁의 한복판에서 거래되던 지가증권 사례에서도 여실히 드러난다.