홈

국제

국제일반

[리비아 반군 트리폴리 장악] 구심점 없어 내전 불씨 여전… 유엔서 당분간 관리 가능성

입력2011.08.22 18:08:12

수정

2011.08.22 18:08:12

■ 카다피 이후 리비아는 <br>차기 지도자들 속속 윤곽 불구 상황 이끌 뚜렷한 구심점 없어<br>140개 부족간 내전불씨도 여전… 유엔이 당분간 관리할 가능성도

리비아를 42년간 철권통치해온 무아마르 카다피 정권의 붕괴가 임박하면서 '포스트 카다피 체제'에 국제사회의 관심이 모아지고 있다.

현재로서는 반군 대표기구인 과도국가위원회(NTC)가 주도권을 갖고 평화적 통일국가를 목표로 리비아 재건을 위한 로드맵 마련에 착수한 것으로 알려졌으며 카다피의 뒤를 이을 지도자들도 하나둘씩 수면 위로 부상하고 있다.

이 과정에서 유럽과 미국 등 서방국의 전폭적인 지지를 이끌어내는 것은 과도정권 조기안정의 핵심 요인으로 꼽히고 있다. 6개월의 기나긴 내전을 거치느라 기진맥진한 반군이 트리폴리 점령 이후 곧바로 서방세계의 지원을 호소하고 나선 것도 눈여겨볼 대목이다.

하지만 카다피 추종세력의 저항이나 부족 간 혼란이 가중될 경우 유럽과 아랍연맹 등으로 구성된 평화유지군이 과도기 체제를 맡을 가능성도 있다. 일각에서는 반군 내부에서 카다피 정권 이후를 진두지휘할 구심점이 뚜렷하지 못한데다 부족 간 내전 불씨도 남아 있어 리비아가 부족 간의 이해관계에 따라 갈라져 '제2의 이라크'로 전락할 수 있다고 우려하고 있다.

주요 외신에 따르면 리비아 반군은 카다피 퇴진을 기정사실화하고 본격적으로 '포스트 카다피 체제'를 논의 테이블에 올리고 있다. NTC가 파견한 아랍에미리트 주재 대사 아레프 알리 나야드에 따르면 NTC는 카다피 퇴진 이후 리비아 청사진을 마련하기 위해 이미 '리비아 안정화 팀'을 꾸려 활동하고 있다. 그는 "NTC가 치안ㆍ보건ㆍ교육시스템을 복구하고 새 헌법 초안을 마련하는 데 총력을 기울이고 있다"고 말했다.

이에 따라 NTC와 국내외 반정부 인사들을 중심으로 이른 시일 내에 과도정부가 구성되고 평화와 민주주의를 지향하는 '뉴 리비아' 탄생을 위한 행보에 나설 것으로 보인다.

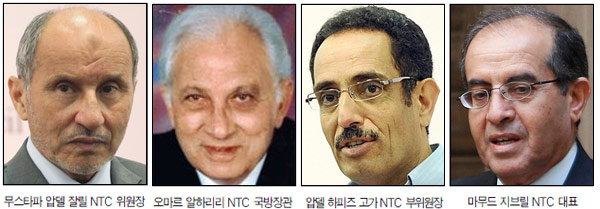

차기 지도자들의 윤곽도 속속 드러나고 있다. 현재 카다피에 이어 리비아를 이끌어갈 인물로는 무스타파 압델 잘릴 NTC 위원장이 영순위로 꼽히고 있다. 압델 잘릴 위원장은 카다피 체제에서 지난 2007년부터 법무장관을 지냈으나 올 2월 리비아 시위대에 대한 실탄사격에 항의해 정부 각료로는 처음으로 사임했다. NTC 국방장관직을 맡고 있는 오마르 알하리리와 인권변호사 출신으로 NTC 부위원장을 맡고 있는 압델 하피즈 고가도 유력 후보군으로 떠오르고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 NTC가 국제사회에서 리비아 합법 정부로 인정받도록 발 벗고 뛰어다닌 마무드 지브릴 NTC 대표도 하마평에 오르내리고 있다고 전했다.

하지만 카다피의 철권통치로 리비아 전지역을 아우를 마땅한 대체세력이 없는데다 반군 지도부 간 정치적 견해가 달라 리비아가 급속도로 혼란에 빠지며 제2의 이라크가 될 것이라는 우려도 나오고 있다.

로이터통신은 '반군이 리비아를 통치할 수 있을까'라는 제하의 기사에서 "반군진영이 카다피 체제에서 이탈한 장관과 오랜 기간 카다피 정권에 맞서 투쟁해온 반정부 인사, 해외 망명자 등 여러 계파로 나뉘어져 있다"며 "이들이 권력다툼을 벌일 경우 리비아가 혼란의 정국에 빠질 것"이라고 분석했다.

실제로 NTC는 이미 분열양상을 드러낸 바 있다. 지난달 반군진영에서 핵심 인사로 분류된 최고사령관인 압둘 파타흐 유니스 전 리비아 내무장관이 내부 반대세력에 피살된 것이다.

더구나 리비아는 140여개에 달하는 부족으로 나뉘어 있어 카다피 퇴진 이후 카다피를 지지하는 부족과 그렇지 않은 부족 간 갈등이 폭발해 새로운 형태의 내전에 빠질 수도 있다. 여기에 카다피도 불사항전 의지를 거듭 천명하고 있어 리비아가 제2의 이라크가 될 가능성도 배제할 수 없다.

NYT는 "마땅한 지도자가 나타나지 않는 상황에서 리비아가 또 다른 내전에 휩싸일 수 있다"며 "이 경우 유엔이 당분간 리비아를 관리할 가능성도 배제할 수 없다"고 전했다.

최악의 경우 나토군이 합법적인 리비아 과도정부의 요청 없이 개입할 것이라는 관측도 나오고 있다. 이럴 경우 리비아에 대한 미국의 입김이 더욱 거세지고 각국의 신경전도 한층 치열해질 수밖에 없다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>