|

|

신협중앙회가 이르면 올 상반기 중 오래 전에 입었던 깊은 상처를 지우게 된다. 무려 17년 만이다. IMF 외환위기 당시 발생한 수천억원대의 부실을 모두 털어내는 것이다.

11일 금융계에 따르면 신협중앙회는 지난 1998년 당시 6,000억원에 달했던 손실 규모가 지난해 말 기준으로 전년 대비 약 3분의1 수준인 400억원으로 줄어들면서 연내상환 가능성에 청신호가 켜졌다. 신협 관계자는 "지난해 주식시장이 조금만 더 좋았다면 다 털 수 있었지만 시장사정이 여의치 않아 올해까지 부채를 가져오게 됐다"며 "올해도 변동성은 있지만 연말결산 시점에 주식이나 채권에 투자한 자산 운용상황에 따라 흑자 전환할 가능성이 있다"고 전했다.

국내 대기업들의 줄도산과 개인파산을 양산했던 외환위기에서 신협 역시 자유로울 수는 없었다. 당시 1,600여개에 달했던 조합 중 400여개를 일시에 폐쇄하는 아픔을 겪었다. 하지만 조합은 비교적 빨리 IMF의 그늘에서 벗어났다. 4년 만에 정상화에 성공하면서 흑자로 돌아섰다. 지난해에도 경쟁심화와 규제 속에서 전년 대비 44% 늘어난 당기순이익을 기록하며 13년 연속 흑자달성의 대기록을 세웠다. 그러나 신협 조합을 총괄하는 신협중앙회는 사정이 달랐다. 외환위기 때 짊어진 6,000억원의 부실 때문이었다. 신협중앙회는 이 빚의 굴레에서 벗어나지 못해 지난 16년간 해마다 적자에 시달려야 했고 2,000억원이 넘는 정부 지원금을 받은 대가로 자산매각 등 정부의 구조조정 계획에 따라 움직여야 했다.

하지만 20년 가까이 부실을 털어낸 끝에 신협중앙회도 IMF의 후유증에서 벗어나게 됐다. 신협중앙회 관계자는 "자산운용 결과에 따라 시점이 조금 달라질 수 있지만 최근 추세라면 상반기 중 부실을 모두 털어내고 보다 미래지향적인 전략을 짤 수 있을 것"이라고 말했다.

무려 17년 만의 흑자 전환을 눈앞에 둔 신협중앙회 직원들의 감회는 남다르다. 천재지변과 같았던 외환위기 때 자산운용상의 한계로 빚어진 천문학적인 빚을 갚기 위해 뼈아픈 구조조정이 10여년간 계속됐기 때문이다.

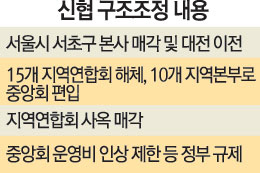

신협은 당시 정부와의 구조조정 업무협약(MOU)에 따라 부채 청산을 위해 서울시 서초구에 있던 사옥을 팔고 지금의 대전 사옥으로 이전했다. 특히 부실 양산의 주범으로 지목된 15개 지역연합회는 모두 해체됐다.

15개 지역연합회 사옥은 모두 매각해 지금 지역본부들은 건물에 세를 들어 지내고 있다. 당초 대전에 있는 신협연수원도 매각 자산에 포함됐으나 중앙회 직원들은 월급을 반납하고 조합들도 십시일반하는 등 연수원을 팔지 않기 위해 긴축 살림을 한 끝에 가까스로 남길 수 있었다. 그렇게 꾸준히 빚을 갚아 손실은 지난 2013년 1,000억원대로 줄였고 지난해 400억원으로 떨어졌다.

신협중앙회는 이제 흑자 전환 이후를 준비하고 있다. 지난해 구조화증권팀을 신설, 파생상품 투자와 사모펀드를 통한 재무적 투자를 전담하게 한 것이 그중 하나다. 지금까지 신협의 자산운용 전략이 빚 갚는 데 전전했다면 이제는 새마을금고처럼 지분투자 등을 통해 적극적인 자금운용에 나서기 위해서다. 신협 관계자는 "중앙회가 흑자 경영을 하면 조합에 배당도 할 수 있고 자연히 고객들에 대한 금리 혜택도 늘어나 업계 경쟁력이 상승하는 선순환이 일어날 것"이라고 설명했다.

흑자 시대가 열리면 정부의 입김에서 벗어날 수 있을 것이라는 기대도 있다. 손실을 털고 경영이 정상화되면 공적자금 조기상환 등을 통해 정부와의 MOU도 졸업할 수 있게 되기 때문이다. 현재 신협중앙회는 정부로부터 약 2,600억원의 공적자금을 지원받으면서 중앙회 운영비 규제 등 각종 제약을 받고 있다.