작년 시장규모 640억弗로 1년만에 2배로<br>선진국 "CDM사업 찾아라" 中·印진출 활발<br>복잡한 규정 개선·인프라 확충등 과제로

현재 글로벌 탄소시장(Carbon Market)은 유럽의 탄소배출권 거래시장(EU-ETS)를 중심으로 급성장하고 있다.

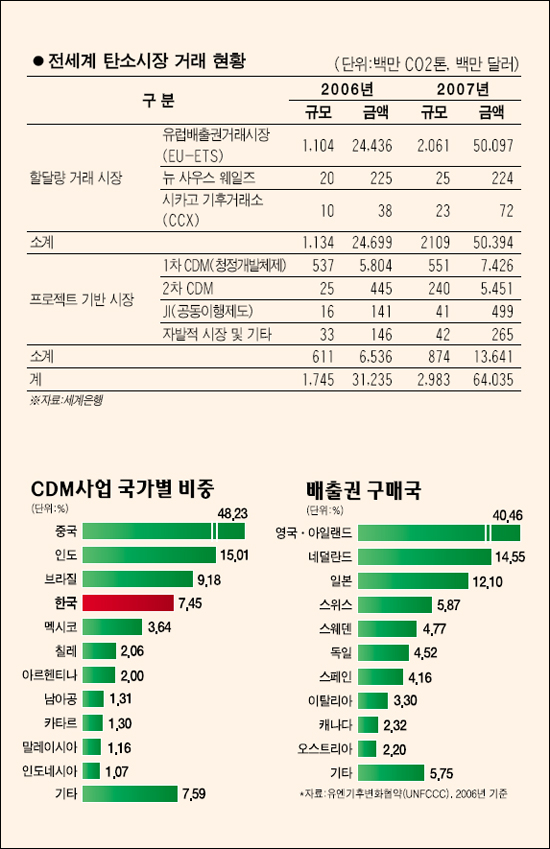

전세계 탄소 배출권 시장 규모는 지난 2006년 313억달러에서 지난해 640억 달러로 1년만에 100%이상 성장했다. 배출권 거래는 온실가스 배출량을 국별로 할당한 교토체제에 기반한 EU-ETS시장이 전체 거래규모의 80% 정도를 차지하고 있고 나머지는 청정거래체제(CDM) 사업에 근거한 프로젝트 베이스 거래가 담당하고 있다.

유럽 배출권 거래시장은 지난 1단계 실시시기(2005~2007년) 중 국별 배출량 할당의 불균등성등 형평성 문제, 동유럽의 경제침체에 따른 자동적인 배출량 감축과 이로 인한 배출권 가격 폭락 등의 문제를 낳았다.

그러나 본격적인 교토체제에 의한 강제감축에 들어가는 2008년을 앞두고 배출권 거래는 크게 활성화되면서 성공적으로 정착하고 있다는 평가를 받고 있다. 즉 EU-ETS 시장은 EU안에서 효과적으로 내부 국가들의 온실가스 배출량을 줄이면서 CDM 사업 등을 통해 중국, 인도, 브라질 등 3세계에서도 배출량 삭감을 촉진시킨다는 당초 목표를 달성해 나가고 있다고 전문가들은 판단하고 있다.

특히 미국의 시카고 기후거래소(Chicago Climate Exchange)가 있기는 하지만 실제 거래량에 있어서는 지극히 빈약해 유럽 중심의 EU-ETS 시장으로 세계 탄소시장이 수렴되는 분위기다.

CDM을 중심으로 한 프로젝트 베이스 사업 역시 크게 성장해 나가고 있다. 2006년에 비해 건수에 있어서는 2007년이 다소 적기는 하지만 금액에 있어서는 크게 커져서 CDM 사업의 단위가 대형화하고 있음을 나타내고 있다.

또한 1차 CDM 사업을 기반으로 해서 나온 배출권(CER)을 거래하는 2차 CDM 시장의 2007년도 규모가 2006년 대비 1,000%이상 성장해 배출권(CER)이 하나의 금융상품으로 확고히 자리잡고 있음을 나타내고 있다.

◇CDM 사업을 찾아라 = 유럽을 중심으로 한 선진국의 글로벌 기업들은 이미 중국, 인도를 대상으로 CDM찾기에 나섰다. 중국, 인도는 급속한 경제성장으로 산업활동이 활발해 온실가스 배출량은 급격히 늘고 있는 반면 청정기술 수준은 뒤져있기 때문에 CDM사업의 기회가 많다는 게 이유다.

실제로 중국은 미국에 이어 세계 2위의 온실가스 배출국이다. 2006년 전 세계 온실가스 배출량의 12.8%를 중국이 내뿜었다. 또 중국은 지난해 CDM사업을 통해 발생한 탄소배출권(CER)의 48.23%를 생산했다. 인도에 대한 관심은 더 커졌다. 인도는 2006년에 전세계 15.01%의 CER를 생산했다. 한 전문가는 “이젠 중국보다는 인도시장에 더 눈을 돌리고 있다”고 말했다.

중국이나 인도가 생산한 CER은 아직도 엄청나다. 비단 CDM을 통해 생산된 CER뿐만 아니라 국가 간 협력이 더욱 중시될 포스트 교토체제에선 선진국의 기술과 자본이 개도국의 환경을 살리면서 동시에 수익을 창출하는 ‘윈-윈 전략’도 성사된다. 중국의 경우 총 발전전력 7억㎾ 중 풍력발전 비중은 500만㎾로 채 1%도 안 된다. 한전이 내몽고에 진출해 풍력발전 사업을 하면서 부수적으로 CDM사업을 병행할 수 있는 것도 이 같은 이유다.

◇CDM 사업의 문제점과 전망 = 하지만 CDM 사업이 더 성장하기 위해서는 복잡한 규정과 함께 절차적인 지연 등 현재 대두되고 있는 문제들에 대한 개선이 시급한 과제로 대두하고 있다. 현재 CDM 프로젝트의 타당성을 검증하는 규정 등이 워낙 복잡하고 자주 바뀌기 때문에 전문가 들 조차 어려워 하고 있다. 또 CDM 프로젝트를 등록 신청한 뒤 실제 등록이 되기 까지 3달정도가 소요되는등 CDM 등록 처리과정에서의 병목현상도 발생하고 있어 CDM 등록, 검증과정에서의 인프라 확충이 과제로 등장하고 있다.

한편 배출권 시장이 이처럼 급성장하고 있는 가운데 전세계 배출권 시장의 향후 전망에 대해 우려섞인 목소리도 나오고 있다. 최근 고유가로 경제가 침체하면서 에너지 사용도 줄어드는 것 아니냐는 분석 때문이다. 경제침체로 온실가스 배출량이 급격히 감소하면 배출권 가격도 폭락하게 된다. EU-ETS의 1단계(2005~2007) 과정중 러시아와 동구권 경제침체로 실제 이들 국가들의 온실가스 배출량이 급감하면서 배출권 가격도 폭락한 경험이 있다.

또한 2013년 이후의 국제적인 온실가스 규제인 포스트 2012체제에 대한 국제적인 협상이 지지부진한 모습을 보임에 따라 2013년 이후 전세계 탄소시장에 대한 전망역시 불투명성이 증대하고 있다. 배출권은 강제적인 온실가스 규제를 근거로 탄생하기 때문에 온실가스 배출량 강제규제에 대한 국제적인 합의가 이뤄지지 못할 경우 배출권 가격에도 큰 타격이 된다.

그러나 전 세계 협상에 가장 큰 변수인 미국의 대선후보들이 모두 온실가스 규제에 호의적이어서 협상 전망을 밝게 보는 전문가들도 많다. 또 하나의 핵심국가인 중국역시 세계적인 헤게모니를 확대해 나가면서 기후변화 문제에 대해서도 과거의 폐쇄적ㆍ수동적인 자세에서 벗어나고 있어 의외의 결과가 나오는 것 아니냐는 분석도 낳고 있다.