美 법체계·수출입 감시 '그물망'…"위반땐 25년간 수출길 꽁꽁"

수출주도 경제구조를 갖고 있는 한국에 ‘수출중단’ 조치는 청천벽력과 같은 소리다.

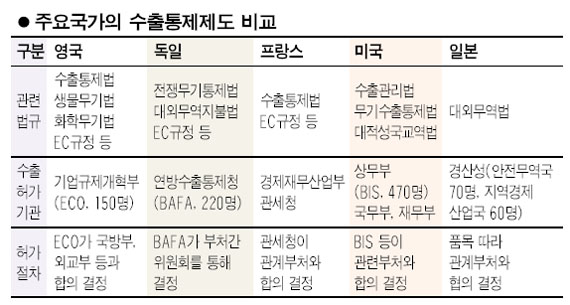

기업들이 전략물자로 분류될 수 있는 품목들을 제대로 관리하지 못할 경우 이처럼 수출길이 막히는 상황을 초래할 수도 있다. 특히 우리나라의 수출비중이 높은 미국, 유럽연합(EU), 일본은 엄격한 전략물자 수출통제를 하고 있는 만큼 민감한 물자를 수출할 경우 반드시 확인할 필요가 있다. 산업자원부의 한 관계자는 “미국ㆍEUㆍ일본은 엄격한 전략물자 통제시스템을 갖추고 있다”며 “적발될 경우 미국은 길게는 25년간 수출도 막힌다”고 말했다.

UN도 전략물자 수출통제에 적극적인 입장이다. UN은 지난 2004년 4월28일 ‘UN 안보리결의 1540호’ 결의를 통해 강제적인 국제질서를 만들었다. 이 결의는 모든 UN 회원국에 수출통제 관련 물자의 연구개발 단계에서 최종사용 단계까지 통제하도록 명령하고 있고 현재의 상황, 이행실적, 향후 추진계획을 6개월 이내에 보고하도록 하고 있다. 우리나라가 4월 대외무역법을 실행하게 된 것도 바로 1540 결의를 따르기 위한 것이다.

◇미국 영향력 막강=전략물자 수출통제에서 미국은 막강한 권한을 행사하고 있다. 미국 내 전략물자 관련 법체계와 지원조직은 매우 촘촘한 그물망처럼 돼 있다. 위반했을 때는 최장 25년간 수출금지, 수출가액의 5배 벌금 부과, 형사처벌과 자산동결 등의 조치를 내릴 수 있어 ‘사실상 파산선고’ 상태에 이르도록 하고 있다. 87년 일본 도시바사가 옛 소련에 잠수함 개발에 사용될 수 있는 공작기계를 수출했다가 미국으로부터 수출금지 제재를 받자 해당 경영진의 사임은 물론 일본 총리까지 나서 사과성명을 발표한 것도 이 같은 파워게임의 결과다.

미국은 특히 수출관리규정(EAR)의 경우 자국 내가 아닌 다른 나라에서도 미국산 제품, 기술, 소프트웨어가 일정 비율(우려국에 수출할 때는 10%, 이외 국가는 25%)을 포함한 물자를 수출할 때는 미 상무부 승인을 받도록 하고 있다. 또 이란 비확산법, 컨테이너안전조치(CSI), 비확산안보구상(PSI), 캐치 올(catch all) 등 다양한 제도로 빠져나갈 구멍을 원천봉쇄하고 있다.

◇EU도 규제 강화=EU는 91년 이라크 전쟁에서 독일ㆍ프랑스ㆍ스웨덴 등의 통제대상 물품이 적발되면서 이후 수출통제 체제를 더욱 강화하고 있다. EU의 경우 회원국들과 EU 기관간 제도적 권한이 구별돼 있어 규제가 상당히 복잡한 구조로 이뤄진다. 2005년에는 공인경제운영자(AEO) 제도를 도입, 일정한 자격이 부여된 사업자에게 통관절차를 간소화하는 등의 소위 ‘무역거래자인증제’를 시행하고 있다. 영국은 통산산업부의 기업규제개혁부가 주축이 돼 수출통제를 하고 있다.

전략물자 수출통제를 자국의 안보는 물론 국제평화와 유지를 위한 외교ㆍ안보의 문제로 인식하고 더 강화하고 있는 추세다. 또 프랑스는 수출통제절차가 관세청을 중심으로 이뤄지는 독특한 구조를 갖고 있고 독일은 연방 수출 통제청이 수출을 허가하고 있다.

◇일본 전략물자 통제 공무원만 130명=일본은 미국 다음으로 강력한 전략물자 수출통제를 갖추고 있다. 80년대 이전까지만 해도 이중용도 품목을 많이 수출했던 일본은 1987∼1989년 도시바의 공작기계 소련 수출, 이시가와지마 하리마 중공업의 선반수리용 부상독 수출 등이 잇따라 문제가 되자 정책을 변경했다. 외환법 하위규정으로 ‘수출무역관리령’과 ‘외국환령’을 두고 수출통제에 나서고 있다.

일본은 경제산업성과 12개 지방자치단체의 경제산업국에서 전략물자 수출통제를 전담하고 있으며 인원도 130명을 넘는다. 특히 안전보장무역정보센터(CISTEC)라는 법인 기구를 두고 수출통제 관련 기술적인 해석, 정책 개발, 기업 자율관리 확대 등 관련 업무를 시행하도록 하고 있다.