|

SetSectionName(); "PF發 부도 쓰나미… 대형사도 예외 아니다" 업계 초긴장 [삼부토건 법정관리 신청]올 PF대출 15조 만기 속속 도래… 건설불황·금융권 대출 옥죄기에건실한 업체마저도 돈가뭄 허덕… "4월 위기설 현실화하나" 술렁 김정곤기자 mckids@sed.co.kr 윤홍우기자 seoulbird@sed.co.kr

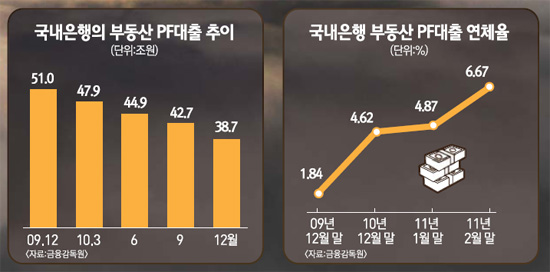

중견 건설업체들이 부도 공포에 떨고 있다. 대기업 계열인 진흥기업이 워크아웃을 신청하고 LIG건설이 법정관리에 들어간 데 이어 ‘한국 토목의 상징’이자 도급순위 34위인 삼부토건이 기업회생절차(법정관리)를 신청하면서 ‘4월 위기설’이 다시 고조되고 있다. 중견 건설업체의 연쇄 부도 위기는 이제 단순한 우려가 아니라 눈앞의 현실이 됐다. 과거 건설경기 호황 때 금융권으로부터 빌려 쓴 프로젝트파이낸싱(PF) 만기가 속속 돌아오고 있기 때문이다. 건설경기의 계속된 침체로 갚을 능력이 없는 업체뿐만 아니라 그나마 재무상태가 좋은 업체들도 만기연장이 되지 않아 어려움을 겪고 있다. 금융감독당국의 자산건전성 강화 조치에 따른 금융권의 대출 옥죄기가 중견 건설업체들의 목줄을 죄고 있는 것이다. ◇PF대출 부실 쓰나미, ‘올 것이 왔다’=삼부토건 역시 진흥기업이나 LIG건설처럼 부동산시장 장기침체에 따른 PF대출 부실이 직격탄이 됐다. 문제는 이 같은 아킬레스건을 건설업체 대부분이 갖고 있다는 점이다. 건설업계의 위기가 이제 시작일 뿐이라는 얘기가 나오는 이유다. 금융당국의 은행권 자본건전성 강화, 한국은행의 금리인상 기조 등으로 결국 건설업계가 총체적인 유동성 위기에 몰리고 있다는 게 업계의 분석이다. 채권은행들은 현재 건설업체들에 대한 정기 신용위험평가에 들어간 상태다. 채권은행들은 이달 말까지 기본평가를 마무리해 세부평가 대상 업체를 선정하고 오는 5~6월 이들 업체를 종합평가해 A(정상), B(일시적 유동성 부족), C(워크아웃), D(법정관리) 등급으로 나눌 방침이다. CㆍD등급을 받은 기업은 채권단과 협약을 맺고 강도 높은 구조조정에 들어간다. 건설업계와 금융권은 최근 건설경기 침체가 심화되고 있어 지난해 B등급을 받아 구조조정을 면한 업체라도 올해 등급이 하락하는 곳이 나올 것으로 보고 있다. ◇건설업체들 ‘위기는 이제 시작’=지난해 말부터 올해 초까지 법정관리나 워크아웃을 신청한 시공능력 100위권 내 건설사는 동일토건·월드건설·진흥기업·LIG건설ㆍ삼부토건 등 5곳에 달한다. 이 가운데 월드건설을 제외한 나머지 업체는 시공능력 50위 안의 건설업체다. ‘동일하이빌’이라는 아파트 브랜드로 알려졌던 동일토건은 지방과 해외 사업장에서의 미분양과 미입주 문제로 자금난을 겪다 지난해 말 채권단에 워크아웃을 신청해 올해 초 개시됐다. 이미 워크아웃 상태였던 월드건설은 채권단 통제 아래 신규사업도 하지 못하고 버티기를 시도하다가 지난 2월 결국 법정관리로 추락했다. 효성그룹 계열 건설사인 진흥기업은 지난해 모기업의 자금수혈을 받았음에도 불구하고 미분양 문제를 극복하지 못하고 채권은행에 백기를 들었다. 진흥기업이 위기를 맞은 당시에는 기업구조조정촉진법이 사라진 상태여서 워크아웃 신청과정에서 한바탕 홍역도 치렀다. 삼부토건의 경우 보수적인 경영과 토목사업 위주로 사업을 진행하다 고급주택 사업에 손을 댄 것이 결국 파국으로 이어졌다. 이들 업체 모두 대규모 자금을 빌려 주택 분양이나 해외 사업에 나섰다가 미분양·미입주에 따른 미수금 및 금융비용 증가로 나락에 빠진 것이다. 업계에서는 이에 따라 하반기까지 중견 건설사 위기가 계속해서 이어질 것이라는 우려가 커지고 있다. 금융권에 따르면 올해 만기가 도래된 건설업계의 PF대출 규모는 무려 15조원에 이르는 것으로 추산된다. 대기업 계열사인 S건설도 부도위기설에 시달리다 모기업의 긴급지원을 받았다. 최근 수도권 외곽에서 분양한 A건설사ㆍB건설사 등은 프로젝트가 성공하지 못하면 살아남기 어려울 것이라는 추측이 확산되고 있다.