[이달의 과학기술자상]<br>아조벤젠 화합물 용액 나노구조 표면에 발라주면<br>초발수 상태서 초친수로 마음대로 변화 가능해져<br>광학용 필름·건물 내외장재 활용등 응용분야 다양

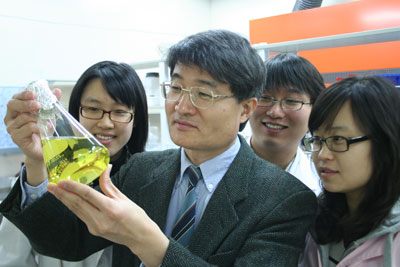

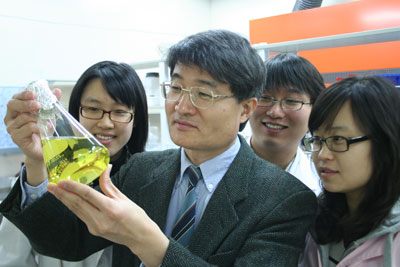

| | 조길원 포스텍 교수가 빛을 이용해 소재 표면에서 물을 완전히 밀어내는 초발수 상태나 완전히 빨아들이는 초친수 상태로 표면의 특성을 자유자재로 변화시킬 수 있는 고분자 용액을 들고 연구원들과 대화하고 있다. |

|

연잎에 물방울을 떨어뜨리면 잎 속으로 스며들지 못하고 흘러내린다. 연잎은 눈으로 보면 매끄럽지만 실제 표면은 아주 미세한 크기의 돌기로 덮여 있다.

이 돌기들이 나노 크기의 발수성 (water-repellent) 코팅제로 덮여 물방울이 공기 위에 떠 있게 되는 것이다. 이러한 특징을 학술적으로'연꽃잎 효과(lotus effect)'라 한다.

자연계에 존재하는 생체재료의 표면은 이처럼 특이한 나노 구조를 가졌는데 최근 이러한 생체재료의 나노 표면을 모사한 기능성 나노 표면제조 기술에 관한 연구가 관심을 끌고 있다.

초발수 코팅, 보호 코팅 또는 접착ㆍ점착제 코팅과 같은 일반적 표면 코팅 기술뿐 아니라 액정렌즈, 난반사 코팅을 비롯한 광학 필름과 같은 광학소자 및 화장품에 이르기까지 응용 분야가 다양하다. 특히 기능성 표면의 특성이 제품 성능에 지대한 영향을 미치는 디스플레이나 센서, 특수 코팅과 같은 첨단 소자에도 나노 표면기술의 응용 가능성이 크다.

조길원(53) 포스텍 화학공학과 교수는 빛을 이용해 소재 표면의 물을 완전히 밀쳐내는 초발수 상태나 완전히 펴지는 초친수 상태로 소재의 표면 특성을 자유자재로 변화시킬 수 있는 획기적인 고분자 나노 표면을 개발해 주목 받고 있다. 고차구조를 지니는 표면 미세구조를 나노 수준으로 제어하고 빛에 따라 사슬의 분자구조가 변화하는 아조 분자의 특성을 조합하면 소재 표면의 물 흡수 상태를 임의로 조절할 수 있다는 것을 처음으로 규명해 나노소재 기술 및 표면과학 분야에서 다양한 형태의 응용 가능성을 제시했다는 평가를 받는다.

◇초친수ㆍ초발수성 자유자재로 조절 가능한 나노 표면기술 개발=연잎처럼 각종 재료의 표면은 물을 완전히 차단하는 초발수 상태나 물을 완전히 펴지게 하는 초친수 상태 가운데 하나의 성격을 지닌다. 두 가지 성격을 동시에 갖거나 자유자재로 조절할 수 있는 표면은 그동안 개발되지 않았다.

조 교수는 자외선ㆍ가시광선과 반응하면 분자구조가 변화하는 아조벤젠을 정전기적 상호인력을 이용해 만든 나노 구조 표면에 도입, 초발수 상태와 초친수 상태를 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 표면을 만드는 데 성공했다.

조 교수가 개발한 표면은 처음에는 초발수 상태였다가 빛을 쏘면 초친수로 변한다. 이러한 기술의 핵심은 나노구조 표면에 바르는 용액이다. 이 용액은 불소가 함유된 아조벤젠 화합물을 합성한 것이다. 합성된 아조벤젠 분자는 말단에 불소가 치환돼 나노 구조 표면에 발랐을 때 불소의 낮은 표면에너지에 의해 물에 대한 반발력을 극대화할 수 있다.

양전하를 띤 폴리알릴아민염소산(Poly allylamine hydrochloride) 전해질 고분자와 음전하를 띤 실리카 나노 입자를 정전기적 상호인력을 이용해 자기조립 방법으로 만든 나노 구조 표면에 합성한 아조벤젠 분자를 바른 후 빛을 쏘이면 표면의 성질이 초발수ㆍ초친수로 매우 빠르게 바뀐다.

조 교수는 "이번에 개발한 스마트 표면은 아조벤젠 분자의 말단에 있는 불소가 표면 특성에 영향을 미쳐 물에 대한 표면의 접촉각이 150도를 넘어서 물방울이 쉽게 붙지 않는 초발수의 특성을 보이게 된다"며 "여기에 자외선을 쏘이면 아조벤젠 분자의 형태가 바뀌면서 소재 표면의 모세관 현상이 극대화돼 초친수의 특성을 보이게 된다"고 설명했다.

◇광학용 필름, 건물 내외장재 등 응용 분야 다양=조 교수가 개발한 표면제조 기술을 쓰면 기존에는 표면 특성을 초발수성에서 초친수성으로 변화시키는 데 3시간 이상 걸렸던 것에 비해 불과 3분 이내에 특성 변화를 일으킬 수 있다. 특히 이러한 변화가 가역적이기 때문에 나노 소자의 성능 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다. 더욱이 레이어바이레이어(layer-by-layer) 자기조립법으로 다양한 표면에 쉽게 적용 가능한 나노 구조를 만들 수 있다는 것도 장점이다.

이 기술이 상용화하면 마이크로 유체기기, 광학기기, 바이오센서, 투과막 등을 비롯해 수술용 의료기기, 고성능 디스플레이와 같은 첨단기기의 기능성 표면 등 산업 전반에 적용될 것으로 기대된다.

조 교수는 "레이저 수술장비와 같은 의료용 시술기기에 습기가 맺히는 것을 방지해 수술 부작용을 최소화할 수 있고 나노 구조 표면의 자기정화 효과를 이용해 세제 없이 건물 외벽이나 욕조 등을 빠르고 간편하게 청소할 수 있다"면서 "건물 내외장재나 자동차 차체 강판ㆍ유리, 광학용 필름 등 응용 분야가 무궁무진하다"고 말했다.

이러한 연구 결과는 화학 분야의 세계적 권위지인 '미국화학회지'에 지난 2006년 10월 발표된 데 이어 영국 왕립화학회지 '케미스트리 월드'와 광학전문지 '포토닉스 스펙트라(Photonics Spectra)'에 주목되는 연구기술로 소개됐다. 2008년에는 세계적 과학잡지인 '사이언티픽아메리칸(Scientific American)'에 주요 기사로 게재되기도 했다.

조 교수는 외부 자극에 반응하는 스마트 표면제조 기술 개발을 비롯해 최근 3년 동안 소재 표면 및 계면 분야에서 총 58편의 논문을 국제학술지에 발표하는 등 전세계 나노소재 표면과학 분야 연구를 주도하고 있다.