튼튼한 '재정의 힘' <br>97년 국가채무 65兆 GDP대비 13.4% 불과<br>"또다른 위기상황 재연땐 재정 통한 극복 힘들것"

지난 82년 8월 첫 모라토리엄(지불유예)을 선언했던 멕시코는 이후 3차례나 더 외환위기를 맞았다. 80~90년대 외환위기를 반복하기는 브라질 등 다른 중남미 국가들도 마찬가지였다. 한국 등 동아시아 국가들이 국제통화기금(IMF) 위기를 비교적 순조롭게 극복한 것과 대비된다. 왜 이 같은 차이가 나타났을까.

전문가들은 가장 큰 이유로 ‘재정’을 들고 있다. 김형주 LG경제연구원 책임연구원은 “동아시아 국가들은 결벽증에 가까울 정도로 건정 재정을 추구하다 보니 외환위기 때 공적자금 투입, 환율 방어 등 위기 극복의 수단이 많았다”고 말했다.

반면 중남미 국가는 과거 포퓰리즘 정부가 득세하면서 ‘복지 등을 위한 팽창 재정→국채발행 등으로 과도한 재정 적자→해외 차관 도입에 따른 대외채무 증가→모라토리엄 선언→구제금융 신청→이자부담으로 정부 보증 여력 약화→반복적인 경제 위기’의 악순환에 빠졌다.

실제 멕시코의 경우 4차례의 외환위기 가운데 3차례는 과도한 재정적자와 국가채무가 근본 원인이 됐다. 아르헨티나도 80년대 초반부터 급증한 대외채무와 82년 영국과 포클랜드 전쟁으로 인한 막대한 재정지출 등으로 83년말 모라토리엄을 선언했다.

이들 국가는 사회간접자본(SOC) 투자 등에 대한 재정 지출 여력이 적다 보니 경제도 좀처럼 침체를 벗어나지 못했다. LG경제연구원에 따르면 외환위기를 겪었던 멕시코ㆍ콜롬비아ㆍ브라질ㆍ아르헨티나 등 중남미 4개국의 1인당 국내총생산(GDP) 증가율은 외환위기 직후 3년간 연평균 –1.2%로 추락한 뒤 그 뒤 5년간 증가율이 2.2%로 반등하는 데 그쳤다.

반면 한국은 97년 6.2%에서 98년 –7.6%까지 급락했다가 위기 직후 2.9%로 반등했고 2001~05년에는 3.9%로 빠르게 회복됐다. 이는 국민들의 위기 극복 노력도 한몫 했지만 당시 정부 재정이 사상 유례없이 건전했기 때문이다.

실제 97년 국가채무는 총 65조6,000억원으로 GDP 대비 13.4%에 불과했다. 기업ㆍ개인ㆍ정부로 구성된 총 부채 가운데 정부 부문이 차지하는 비중은 2.9%(37조원)로 80년 9.8%에서 크게 떨어진 상태였다. 재정이 튼튼하다 보니 DJ 정부도 ▦수출 경쟁력 향상 및 경상수지 흑자를 위한 원화 약세 유도 ▦공적자금 투입 ▦실업자 등을 위한 사회안전망 확충 등 다양한 수단을 동원할 수 있었다는 게 전문가들의 지적이다.

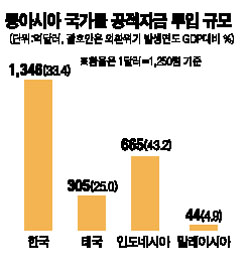

정부가 외환 시장 안정을 위해 투입한 외국환평형기금은 지난 97년 4조9,000억원에서 2005년 67조1,000억원에서 62조2,000억원이나 늘었다. 또 총 168조3,000억원(97년 명목 GDP의 34.2%)의 막대한 공적자금을 투입해 금융ㆍ기업 구조조정을 성공리에 진행하는 한편 실업자 등을 위해 사회안전망도 구축했다.

문제는 이 같은 외환위기 극복 과정에서 재정 건전성이 크게 훼손됐다는 점이다. 2006년말 국가 채무는 283조5,000억원으로 GDP 대비 33.4%에 이른다. 이처럼 국가채무가 빠르게 느는 데다 재정수지도 악화되고 있어 또 다른 경제 위기가 닥치면 우리 경제가 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

안종범 성균관대 경제학과 교수는 “10년 전과 같은 위기 상황이 왔을 때 재정을 통해 조기 극복하는 것은 더 이상 기대하기 어렵다”며 “특히 부동산 등 자산 버블이 꺼질 때는 감당하기 힘들 것”이라고 경고했다.