|

|

|

젠트리피케이션=구도심이 번성해 임대료가 오르고 원주민이 내몰리는 현상.

고즈넉한 분위기와 특색 있는 풍경으로 인기를 모았던 서울 삼청동 카페거리.

기자가 최근 찾은 이곳은 더 이상 '특색'을 찾아볼 수 없었다. 어느 곳에서나 흔히 볼 수 있는 커피스미스·스타벅스·커피빈 등 각종 식음료 프랜차이즈 상점이 거리를 가득 메우고 있는 탓이다. 이니스프리와 아리따움 등 화장품 프랜차이즈도 어느새 카페거리 구석구석에 들어섰다.

이곳 주민 이춘희(42)씨는 "수년 전만 해도 자정까지 북적거렸던 동네가 이제는 오후9시만 넘으면 인적이 드물어진다"며 "동네 분위기와도 그다지 어울리지 않는 프랜차이즈 가게들이 이곳에 있어야 하는 이유를 모르겠다"고 고개를 저었다.

'젠트리피케이션(gentrification)' 현상이 서울은 물론이고 부산·대구·대전 등 전국 곳곳에서 동시다발적으로 진행되면서 우려를 낳고 있다. 특색 있는 풍경을 만들었던 독립상점과 문화시설들이 치솟는 임대료를 감당하지 못해 떠난 자리를 프랜차이즈 상점들이 차지해나가고 있는 것이다. 특히 과거에는 임대료가 급등하고 임차인이 내몰리는 현상이 수년에 걸쳐 일어났지만 최근에는 이 같은 모습이 불과 반년에서 1년 사이에 관측되는 등 젠트리피케이션의 속도가 더욱 빨라지는 양상이다.

◇골목마다 들어차는 프랜차이즈=실제로 삼청동 카페거리와 신사동 가로수길의 점포 형태는 수년 새 급변했다.

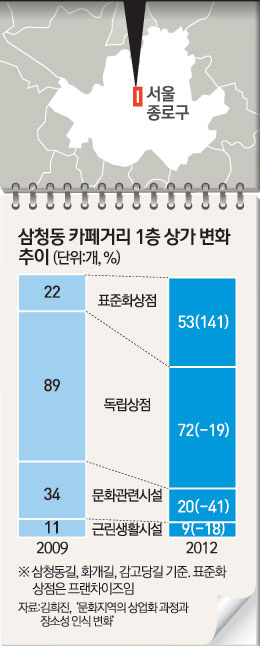

15일 서울경제신문이 입수한 김희진 서울대 환경계획연구소 박사의 박사학위 논문 '문화지역의 상업화 과정과 장소성 인식 변화'에 따르면 삼청동 상권(삼청동길·화개길·감고당길) 1층 상가에는 프랜차이즈가 지난 2009년 22개에서 2012년 53개로 141% 증가했다. 그 사이 지역 분위기를 만들어내던 문화 관련 시설과 독립상점은 각각 41%(34개→20개), 19%(89개→72개) 줄었다.

쇼핑과 산책을 겸할 수 있는 특색 있는 골목 1세대던 신사동 가로수길 1층 상가 역시 2009년에서 2013년 4년 동안 프렌차이즈가 무려 226%(19개→52개) 증가했다. 반면 문화 관련 시설과 독립상점은 각각 67%(18개→6개), 38%(61개→48개) 감소했다. 가로수길 이면도로에도 같은 기간 프랜차이즈가 23개에서 49개로 두 배 이상 늘어나는 등 비슷한 양상이다.

김 박사는 "삼청동과 가로수길 등 문화지역이 상업화되면서 프랜차이즈 업체 비율이 크게 높아졌다"고 분석했다.

◇더욱 빨라지는 젠트리피케이션 속도=이 같은 젠트리피케이션 현상은 서울은 물론이고 부산·대구·대전 등 전 지방에서 동시다발적으로 진행되고 있다. 서울 가로수길·홍대·북촌뿐만 아니라 대구의 방천시장과 김광석거리, 부산 광복로와 감천문화마을 등도 예외는 아니다.

문제는 젠트리피케이션 진행 속도가 최근 들어 더욱 빨라지는 양상을 보이고 있다는 점이다. 과거에는 수년에 걸쳐 일어났던 임대료 급등과 임차인 내몰림이 최근 서울 연남동과 성수동, 대구 방천시장 등에서는 반년에서 1년 남짓한 사이에 나타나고 있다. 지난해 중순 경의선 숲길 개장으로 '르네상스'를 맞은 연남동의 경우 공원 조성 전에는 대지면적 3.3㎡당 4,000만~5,000만원이던 건물 매매가가 현재 7,000만원 이상으로 올랐다. 전용 33㎡ 규모 1층 상가 임대료도 보증금 3,000만원에 월세 150만원 수준에서 보증금 3,000만~5,000만원에 월세 200만원 이상으로 급등했다. 이 지역 이자중 스타랜드 대표는 "과거 가로수길이나 홍대 상권이 형성될 때 건물 가치가 빠르게 올라가는 것을 목격한 연남동 건물주들이 가격을 끌어올리고 있다"며 "임대료가 계속 급등하고 있어 상권 형성 자체가 저해될까 우려된다"고 말했다.

정호진 빌딩경영플래너 대표는 "손바뀜이 일어난 빌딩은 대개 기존 임차인이 내몰리는데 새 소유주가 해당 지역의 정체성에 대한 애착이 없기 때문으로 보인다"며 "이런 건물이 많아져 지역 정체성이 희석되면 임대료나 자산가치의 거품 붕괴로 지역 경기가 침체할 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

/조권형·정순구기자 buzz@sed.co.kr