|

지난 20~25일 전국을 덮친 한파는 말 그대로 '북극 한파'였다. 날씨가 북극처럼 춥다는 의미도 있지만 실제로 강추위가 북극에서 비롯됐기 때문이다. 한국뿐만이 아니다. 비슷한 시기 중국 북부지역에는 영하 30~40도의 혹한이 들이닥쳤고 미국 북동부도 60㎝의 폭설로 몸살을 앓았다. 역시 북극에서 내려온 차가운 바람 탓에 중위도(북위 30~50도 사이) 지역에 걸쳐 있는 국가들이 큰 영향을 받은 것이다. 원인은 지구온난화다. 지구온난화의 영향으로 북극 기온도 오르고 온도가 올라간 공기가 차가운 공기를 남쪽으로 밀어내면서 북쪽의 찬바람이 중위도(북위 30~50도 사이)까지 내려오기 때문이다.

미래창조과학부가 주최하고 한국연구재단·서울경제신문이 주관하는 이달의 과학기술자상 1월 수상자인 국종성 포항공대 환경공학부 교수는 북극해의 온도 변화와 북극 한파의 중위도 남하 간의 상관관계를 세계 최초로 밝혔다. 북극해 일부 해역의 온도가 높게 관측되면 따뜻해진 공기가 찬 공기를 남쪽으로 밀어내기 시작했음을 의미한다.

국 교수가 주목한 곳은 러시아 시베리아 인접 바다인 카라해와 바렌츠해, 그리고 유라시아 대륙과 알래스카가 만나는 축치해다. 카라-바렌츠해는 동아시아, 축치해는 미국 북동부의 추위와 관련 있다.

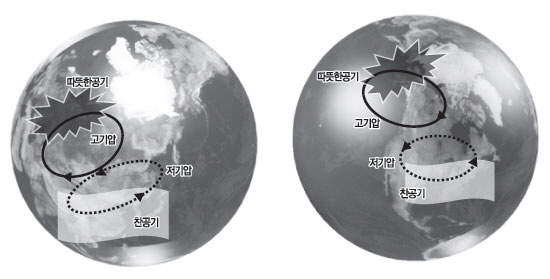

카라-바렌츠해의 해수 온도가 높아지면 바다 위 공기의 온도도 높아져 고기압이 발생한다. 러시아 우랄산맥의 동쪽에 형성돼 '우랄 블로킹'으로 불리는 이 고기압은 찬 기류가 러시아 내륙지역이 아닌 동아시아 쪽으로 방향을 트는 역할을 한다. 여기에 카라-바렌츠해에 고기압이 발생하면 동아시아의 기압골이 더 깊어진다. 기압골을 따라 찬 공기가 유입되는 것이다. 축치해의 경우 고기압이 생기면 미국 북동부는 저기압이 돼 역시 찬 기류가 흘러들어간다. 국 교수는 "북극 대기가 변동되면 원격상관현상이 생겨 동아시아 지역에 파장을 미치는 구조"라고 설명했다.

실제로 2014년 겨울 북미에 한파가 닥쳤을 때 축지해 해상 기온은 평년보다 6도 높았다. 또 2011년 한국을 비롯해 동아시아 전역에 한파가 불어닥쳤을 때 카라-바렌츠해의 대기 온도는 평년보다 5도 정도 높았다. 국 교수는 "카라-바렌츠의 경우 5~15일, 축치해는 5일 정도 뒤에 중위도에 영향을 미쳤다"며 "파장이 오는 데 시간이 걸린다"고 말했다.

결국 북극 한파를 예측하는 데 지역성이 중요하다는 것이 이번 연구 결과가 갖는 의미다. 국 교수는 "지구온난화로 제트기류가 약화돼 북극의 찬 공기가 쉽게 내려오는 측면도 있지만 그 하나로만 설명하기에는 부족하다"며 "추위가 발생하는 인접지역의 변화를 파악하는 것이 더 중요하다"고 강조했다.

국 교수는 또 북극 공기 중 고체 또는 액체의 미분자, 즉 미세먼지가 북극 지역의 기후변화를 일으킨다는 사실을 밝혀냈다. 미세먼지 농도가 높아지면 태양빛을 차단해 북극 기온이 낮아지고 반대로 농도가 낮아지면 북극 온난화가 진행된다는 것이다. 여기에 북극해의 식물성 플랑크톤이 북극 온난화를 심화시킨다는 점 역시 규명했다. 국 교수는 "북극 빙하가 녹으면 햇빛이 바다로 직접 내리쫴 식물성 플랑크톤 수가 많아지고 광합성을 더 활발하게 한다"며 "(플랑크톤이) 태양복사에너지, 해양 표면층의 열을 더 흡수해 결과적으로 수온이 높아지는 현상으로 이어진다"고 설명했다. 북극 온난화가 이상한파의 원인이라는 측면에서 3개 연구는 서로 연관되는 것이다.

원래 엘니뇨(적도 부근의 바닷물 수온이 올라가는 현상)가 전공인 국 교수는 엘니뇨가 한반도에 미치는 영향을 연구하다 '극지방 기후현상은 어떨까' 하는 호기심에 북극 연구를 시작하게 됐다. 국 교수는 "지난해 '슈퍼 엘니뇨'로 지난해 11·12월은 겨울 치고는 따뜻했다가 갑자기 올 1월 들어 '북극 한파'가 찾아왔다"며 "올해는 논문 쓸 거리가 많다"고 말했다.