취업난 속에 단순노무직으로 향하는 청년이 늘고 있다. 통계청의 경제활동인구조사 결과 지난해 10월 기준 20대 단순노무직 종사자 수는 30만 3,000명으로 2012년 10월 22만 7,000명에서 3년간 33% 이상 급증했다. 한편 같은 기간 전문직 종사자 수는 107만 3,000명에서 110만 6,000명으로 3% 증가하는 데 그쳤고 사무직 종사자 수는 90만 9,000명에서 89만 6,000명으로 1.4% 감소했다. 20대 취업자 중 단순노무직 종사자가 차지하는 비중도 늘었다. 2012년 10월 6.4%에 불과했던 20대 단순노무 종사자 비중은 지난해 10월 8.7%로 2.3%포인트 증가했다. 최근 3년간 청년 사무직 종사자 비중이 27.8%에서 25.7%로 감소한 것과 대조적이다. 김동원 국제고용노동관계학회장은 “심각한 취업난이 이어지다 보니 청년들이 대체로 하향지원을 하는 추세”라며 “여기에 양극화까지 더해지면서 경제적인 여건이 어려운 청년들은 단순노무직을 찾게 될 수밖에 없다”고 분석했다.

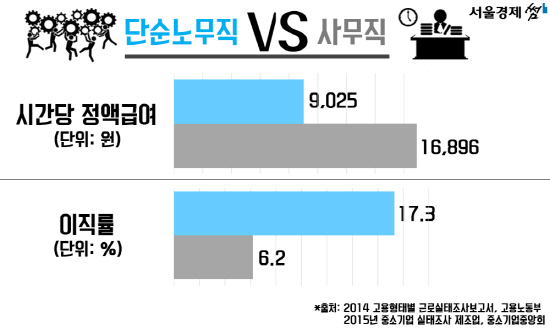

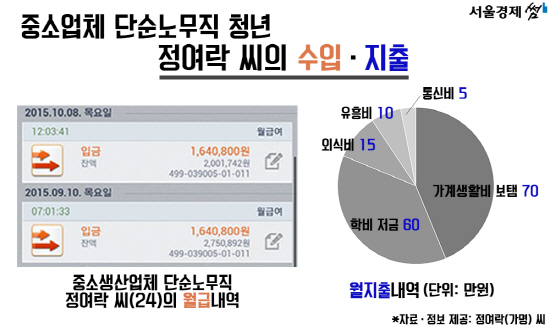

단순노무종사자란 한국직업사전에 따르면 주로 간단한 수공구를 사용해 몇십분~몇시간 이내의 직무 훈련만으로도 업무수행이 충분히 가능한 직업을 말한다. 창의와 판단은 거의 제한되며 때로는 육체적인 힘을 필요로 한다. 건설단순노무자·하역 및 적재 단순 종사원·포장원·운반원·청소원·패스트푸드원·매장정리원 등이 해당된다. ‘단순’이라는 수식어는 곧 낮은 급여와 취약한 고용안정성으로 이어진다. 고용노동부의 ‘2014 고용형태별 근로실태조사보고서’에 따르면 단순노무직의 시간당 정액급여는 9,025원으로 사무직의(1만6,896원)의 절반 수준에 불과하다. 적은 급여로 생계를 유지하기 급급하고, 생활수준이 떨어지다 보니 다시 단순노무직을 전전하는 ‘저임금 단순노무의 굴레’가 청년들의 발목을 잡는 사례는 숱하다. 고졸 학력으로 인테리어필름 생산업체에 근무했던 정여락(24·가명) 씨는 “저임금 단순 노동을 벗어나 대학에 가고 싶지만 학비를 마련하는 것 조차 쉽지 않다”며 “매달 버는 160만원 중 70만원은 부모님께 드리고 생활비를 뺀 나머지를 학비로 모았지만 어려운 가정형편에 보태고 나면 남는 돈도 없더라”고 토로했다.

단순노무직은 진입문턱이 낮고 고용형태가 불안정한 탓에 이직률도 높다. 중소기업중앙회가 발표한 ‘2015년 중소기업 실태조사’에 따르면 2014년 제조업 분야 단순노무직의 이직률은 17.3%로 전체 직종 중 최고였고 사무직(6.2%)보다 3배 가량 높았다. 상황이 이렇다 보니 취업을 우선시하는 특성화고교에서도 학생들에게 단순노무직 취업은 권하지 않는다. 서울의 한 공업고등학교 교사는 “비전도 없고 경력을 쌓을만한 직업이 아니라고 판단해 학생들을 단순노무직으로는 보내지 않으려 한다”고 귀띔했다. 실제로 자동차커넥터 제조업체에서 1년간 금형을 닦는 일을 했던 이정화(26·가명) 씨는 반복적인 단순업무에 지쳐 퇴사 후 휴대폰 매장에서 영업을 하고 있다. 그는 “이 일이 급여가 더 적긴 하지만 매장 인수라는 희망이라도 있다”며 “단순노무를 할 땐 기계처럼 느껴졌고 성취감도 없었다”고 말했다.

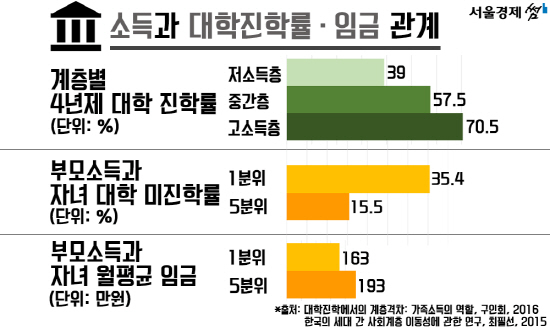

문제는 저소득층 청년이 계층 이동 기회를 갖지 못하고 단순노무직을 오갈 수밖에 없는 ‘가난의 굴레’가 고착화되고 있다는 점이다. 우선 저소득층 청년들은 대학진학률이 다른 계층보다 낮다. 구인회 서울대 사회복지학과 교수가 최근 발표한 ‘대학진학에서의 계층격차: 가족소득의 역할’에 따르면 저소득층 학생의 대학진학률은 74.9%로 중간층(92.1%)·고소득층(93.9%) 학생과 격차가 컸다. 특히 4년제 대학 진학률로 한정할 경우 저소득층의 진학률은 39.0%에 그쳐 고소득층(70.5%)은 물론 중소득층(57.5%)에도 크게 못 미쳤다. 부모의 소득이 자녀의 소득에 영향을 미친다는 연구 결과도 있다. 최필선 건국대 국제무역학과 교수가 지난해 2월 발표한 ‘한국의 세대 간 사회계층 이동성에 관한 연구’는 부모의 소득 및 교육수준이 자녀의 고교·대학 진학뿐 아니라 노동시장 성과에도 영향을 미친다는 사실을 밝혔다. 연구에 따르면 부모소득이 5분위(소득 상위 20%)인 경우 자녀가 대학에 진학하지 않을 확률은 15.5%로 비교적 낮았지만 1분위(소득 하위 20%)인 경우 35.4%로 5분위보다 두 배 이상 높았다. 또 부모소득 1분위 자녀의 월평균 임금은 163만원인 데 비해 5분위 자녀는 193만원으로 약 20% 높았다. 두 연구는 각각 2004년 당시 초등학교 3학년생이었던 학생 895명과 중3·고3이었던 학생 약 3,500명을 추적, 분석한 결과다. 민인식 경희대 경제학과 교수는 “교육에 대한 투자가 부족한 저소득층일수록 상대적으로 저임금 일자리에 취직할 수밖에 없는 구조”라며 “계층 대물림 현상이 심각한 만큼 ‘개천에서 용 나기’를 기대하기 어렵다”고 말했다. 수원의 인력도급(아웃소싱)업체 D사 이사는 “단순노무 일자리를 원하는 청년 가운데 차비가 없어서 이력서를 내러 올 수조차 없다고 하소연하는 경우도 봤다”며 “저임금·고강도 노동을 벗어나고 싶은 마음에 그만두지만 별다른 일자리를 얻을 수 없어 다시 돌아오는 사례도 숱하다”고 말했다.

한창 일할 나이의 젊은이들이 저임금 노동으로 급속히 유입되고 있는 현실은 국가경쟁력 제고 차원에서도 결코 바람직하지 않다. 가난한 청년이 질 높은 일자리를 얻을 수 있도록 정부·지역사회의 지원이 절실한 이유다. 이 문제의 해법으로 사회안전망이 촘촘하게 설계된 유럽 국가들의 ‘청년보장제도(Youth Guarantee)’ 등을 참고할 만하다. ‘OECD의 유럽청년보장(Youth Guarantee)제도 사례연구(주OECD 대한민국 공사 김문희 연구원)’에 따르면 핀란드의 한 지역에서는 17~24세 실업 청년들을 대상으로 ‘PETRA’라는 청년 교육·취업 원스톱 서비스 프로젝트가 진행되고 있다. 청년들은 PETRA를 통해 이력서 작성부터 재정·주택 등 경제적 지원까지 받을 수 있으며 자문관과 상담 후 교육기관·기업체 등으로 연결된다. 또 이들 청년을 채용한 기업은 월 700유로(약 93만원)의 임금 보조를 받는데 이는 유럽사회기금과 지방정부재정으로 충당된다. 보고서가 밝힌 다른 사례로 노르웨이 공공 고용서비스센터 ‘NAV’가 있다. 노르웨이 정부는 인구 6,000여명 규모 소도시에 ‘NAV’를 설치, 2명의 직원이 60명 정도의 취약계층 청년구직자를 전담 지원하고 있다. 소규모다 보니 1:1 면담 등 세심한 관리가 가능하다. 지역사회·교육기관·기업체가 합심해 빈곤 청년의 사회 진출을 적극 지원하는 만큼 성공사례로 꼽히고 있다. 한국에도 고용복지플러스센터를 중심으로 취업성공패키지·일학습병행제 등 청년층을 대상으로 한 사업을 진행하고 있지만 그 효과를 체감하긴 어렵다는 게 전문가들의 지적이다. 한국노동연구원 김유빈 연구위원은 “제도는 많지만 양적 성과 홍보에만 치중하다 보니 질적 수준은 미흡한 상태”라며 “정부 지원으로 기업이 청년을 채용해 교육까지 시킨다는 취지인 일학습병행제만 해도 기업이 인건비를 받기 위한 목적으로 청년을 채용하는 등 부작용이 나타나고 있다”고 지적했다. /글·영상·그래픽=차오름 인턴기자 cor1021@sed.co.kr