#분파시스템에선 개성도 자유도 허용 안돼

아주 지독하고도 질긴 것이 인도의 ‘카스트’라는 신분제도다. 지식인계급(브라만)·무사계급(크샤트리아)·생산계급(바이샤)·노동계급(수드라) 등 계급 간 차별이 극심할 뿐 아니라 그 구습이 무려 3,000년이 지나도록 사라지지 않으니 말이다.

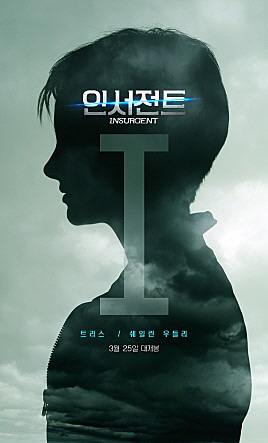

미래 도시를 배경으로 한 영화 ‘인서전트’에서도 비인간적인 분파체제가 200년 넘도록 명맥을 이어가고 있다. 최고 권력자 제닌(케이트 윈슬렛)이 지배하는 도시의 분파통제는 철벽같다. 사람들은 에러다이트(지식)·돈트리스(용기)·애머티(평화)·캔더(정직)·애브니게이션(이타심)의 5개 분파의 굴레에 갇힌 채 직업 선택의 자유도 소속집단 변경도 허락되지 않는다. 일상생활에서도 분파의 행동규범 외엔 그 어떤 행위도 불가능하다. 에러다이트는 평생 과학자나 지식인 같은 엘리트로, 애머티는 농작물 생산자로, 에브니게이션은 항상 타인을 돕는 봉사자로만 살아야지 다른 모습의 삶은 꿈조차 꾸어선 안된다.

이 도시가 분파통제시스템을 만든 것은 사람들 간의 갈등요인을 줄임으로써 전쟁과 환경훼손으로 인한 인류의 자멸을 막기 위함이었다. 하지만 아무리 평화를 위해서라지만 분파라는 전체주의적 체계가 개개인의 자유를 근원적으로 제약하는 시스템엔 문제가 있다. 아무리 노력해도, 어떤 의지를 가져도 한 번 정해진 분파의 장벽을 절대로 벗어날 수 없다면, 그 사회는 건강함을 유지하기 어렵다.

#한국사회의 ‘계층 고착화’도 걱정

요즘 한국 사회에서는 ‘계층 고착화’에 대한 걱정이 커지고 있다. 그중에서도 젊은 층을 중심으로 빠르게 번지고 있는 금수저·흙수저 논란은 단순한 우려의 수준을 넘어섰다. 급기야 최근엔 ‘금수저 흙수저’가 현실화하고 있음을 뒷받침하는 연구결과까지 나왔다. 한국보건사회연구원 보고서에 따르면 이른바 산업화세대와 민주화세대를 거쳐 정보화세대로 넘어오면서 부모의 경제적 지위가 인적자본 축적(학업성취), 노동시장 성취(임금과 직업)에 미치는 영향은 더욱 심해지고 있다는 것이다.

돈도 배경도 변변찮아 기댈 데가 없이 흙수저로 태어난 사람은 후대까지 그 처지를 벗어나기 어렵고, 돈 많고 능력 있는 부모 밑에서 금수저로 자라난 사람은 대대손손 금수저 지위를 이어갈 수 있다면 건강한 사회가 아니다. 계층 차별의 구조가 이대로 굳어지지 않도록 해야 한다.

#분파 초월은 인류애 부활 위한 것

영화에서는 분파 통제질서에 거역하는 반란군(인서전트)이 등장한다. 중심인물은 바로 주인공 트리스(쉐일린 우들리)다. 그녀는 독재자 제닌에게 쫓겨 다니던 중 연인 포(테오 제임스)와 에블린(나오미 왓츠)이 이끄는 무분파를 규합해 반란을 일으킨다. 분파 통제시스템을 파괴하고 시민의 자유를 되찾기 위한 싸움이다.

물론 트리스와 제닌의 대결은 선과 악의 갈등이 항상 그렇듯 통속적으로 전개되긴 한다. 그래도 영화의 메시지는 뚜렷하다. ‘고립과 단절에서 벗어나야 인류애의 회복이 가능하다’는 것. 분파를 초월하려는 트리스는 반체제적이고 반항적인 존재가 아니라 인류애의 부활에 꼭 필요한 존재인 셈이다.

#독재자 “내부 위험요소는 없애야”

트리스는 분파를 초월함으로써 인류애의 부활에 한 걸음 다가설 수 있었다. 한국 사회도 고착화하는 ‘수저계급’의 틀을 깨고 신뢰와 화합의 사회로 한 걸음 더 나아갈 수 있어야 한다. 정치가 그 중심에 서야 함은 물론이다. 그러나 요즘 정치는 화합은커녕 분파를 늘리기에 여념이 없다. 그러니 빅데이터의 새해 예측(한국정보화진흥원 조사)에서까지 “올해는 수저계급론이 더 확산될 것”이라는 비관적인 전망이 나오는 것 아니겠는가.

영화 속 독재자 제닌은 분파체계에 대해 이렇게 말한다. “우리 모두는 평화가 곁에 있음을 실감하죠. 이건 물론 우리의 분파 체계 덕분입니다. 성격과 적성에 따라 분파를 나눈 후 사회 안에서 각 분파는 질서 유지에 총력을 기울이니까요. 하지만 이 조화가 위태로워진 건 소수이지만 매우 위험한 무리 때문…내부의 위험요소는 스스로 없애야겠죠.” 왠지 귀에 익지 않은가. 시민의 자유를 억누르려는 독재자의 말씨는 시공을 넘어 늘 판에 박힌 듯 유사하다.