대규모 전력설비 투자와 저유가 지속으로 전력 원가가 떨어지자 산업계가 정부에 산업용 전기료 인하와 요금 체제 개편을 촉구하고 나섰다. 지난 3월 전경련·중소기업중앙회·중견기업연합회와 22개 업종별 기업단체들이 장기불황 여파로 국내 기업이 어려운 만큼 원가절감을 위해 최근 10년간 70% 이상 오른 전기료를 낮춰달라고 산업통상자원부에 건의서를 제출했다. 전기료 인하 찬성 측은 요금인하가 곧바로 수출 가격 경쟁력으로 이어진다고 주장하는 반면 반대 측은 국내 전기요금이 국제적으로 비교해도 높지 않고 에너지 신산업 육성 및 투자를 늘려야 되는 상황과 일단 요금을 내리면 올리기는 더 어렵다는 점에서 가격유지가 바람직하다고 반박하고 있다. 양측의 견해를 싣는다.

최근 주요 경제 및 업종별 단체는 일부 불합리한 전기요금 체계를 현실에 맞게 개선해달라는 건의서를 관련 부처에 전달했다. 산업계가 전기요금에 대해 목소리를 내게 된 배경에는 경기침체 장기화와 수출 감소, 주요 경쟁국의 전기요금 인하 조치 등이 있다.

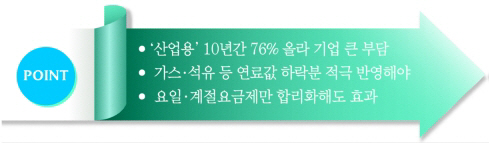

정부는 지난 10년간 지속적으로 전기요금을 인상해왔다. 유가 상승에 따른 원료비 보전과 전력 수급 조절을 이유로 10년간 전기요금을 48% 인상했으며 특히 산업용은 76%나 올렸다. 하지만 전력예비율이 안정되고 유가가 배럴당 30달러대로 급락한 지금도 전기요금은 그대로다.

정부는 에너지 신산업 육성, 온실가스 감축 등을 이유로 전기요금 인하와 체계 개편에 부정적 입장을 유지하고 있다. 전기요금을 내리는 것이 오히려 교각살우(矯角殺牛)가 될 수 있음을 언급하기도 했다. 산업계 역시 에너지 신산업 육성과 온실가스 감축의 필요성을 부인하지는 않는다. 하지만 전기요금이 높아야 에너지 신산업이 육성된다는 논리는 마치 자동차 가격을 올리면 친환경 자동차가 개발된다는 것과 같다. 또 전기요금을 낮추면 온실가스가 늘어난다는 것 역시 현실과 맞지 않는다. 전기요금은 기업 입장에서 생산원가다. 어떤 기업도 원료비가 싸다고 불필요한 원료를 투입하지는 않을 것이며 전기 사용량이 많을수록 탄소배출권을 추가로 구매해야 하는 상황에서 전기를 낭비하지는 않을 것이다. 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 원가절감 노력에 있어 우리 기업은 다른 어떤 나라 기업보다도 앞서 있다. 에너지 신산업도 온실가스 감축도 기업이 생존해야 하고 투자할 여력이 있어야 가능한 것이다. 기업 입장에서 전기요금 1% 인하는 2,900억원의 원가 절감이라는 효용가치가 있는 것이며 어떤 기업에는 생존이 걸린 문제다. ‘교각살우’가 아니라 ‘고육지책(苦肉之策)’인 것이다.

산업계의 요구는 수요에 맞게 요금 체계를 개편하고 비수기에 성수기 요금을 적용하는 불합리성을 개선해달라는 것이다. 큰 틀을 건들지 않으면서 사실상의 인하 효과를 낼 수 있기 때문이다.

우선 토요일 요금제의 합리화다. 토요일은 평일보다 전력 수요가 높지 않아 전력생산 단가가 낮음에도 평일요금 적용 구간이 대부분이다. 이런 점을 반영해 중소기업에 한해 1년 한시로 평일요금보다 낮은 경부하 요금을 적용해왔다. 전력수요에 맞게 요금 체계를 조정하고 평일 전력사용을 토요일로 분산하기 위해서는 토요일 경부하 요금제의 전면 적용이 필요하다.

둘째, 계절별 요금제의 합리화다. 현재 6월은 여름, 11월을 겨울철로 분류돼 봄·가을에 비해 30~40%나 비싼 요금제가 적용되고 있다. 실제 6월·11월은 전력수요가 3월·9월과 같은 봄·가을철과 비슷하거나 오히려 낮다. 성수기에는 성수기 요금을, 평상시에는 평수기 요금을 적용해달라는 것이다.

셋째, 공공요금 부과원칙이다. 공공요금 부과원칙이란 최소한의 보수와 이자·배당만을 고려해 요금을 산정해야 한다는 ‘공정보수의 원칙’, 원가에 따른다는 ‘원가주의 원칙’이 그것이다. 지난해 한국전력의 영업이익은 11조3,000억원에 육박했으며 약 2조원의 현금배당도 했다. 이는 공정보수의 원칙에 위배되는 과도한 수준이다. 지난 10년간 유기상승 등을 이유로 계속 전기요금을 인상한 만큼 석탄·가스·석유 등 연료가격 하락에 따른 연료비 절감분의 전기 요금 반영에 소극적일 이유는 없다.

넷째, 전력산업기반기금의 구조조정이 필요하다. 이는 전기요금에 3.7%를 부가하는 준조세다. 문제는 쌓인 기금에 비해 사용하지 않는 여유자금 규모가 증가하고 있다는 것이다. 지난해 여유자금은 7,880억원, 올해는 1조6,582억원 정도가 남을 것으로 전망된다. 실제 기획재정부와 국회에서도 과도한 여유자금으로 요율조정 필요성을 지적받은 바 있다. 전력산업기반기금을 3.7%에서 0.5%포인트 인하시 2,826억원, 1%포인트 인하시 5,622억원, 1.7%포인트 인하시 8,888억원의 국민부담 완화 효과가 발생한다고 한다.

우리 산업은 그동안 높은 에너지 효율을 통해 에너지 절약과 함께 글로벌 경쟁력을 확보해왔다. 철강제품의 경우 북미 등에 비해 82% 수준의 에너지를 사용했으며 석유화학은 67%, 반도체는 절반 정도만을 쓰고 있다. 일간의 오해처럼 기업들이 전기를 함부로 사용하거나 낮은 요금으로 편익을 취해온 것이 아니다. 최근 중국은 1월부터 기업 원가절감 차원에서 전기요금을 ㎾당 0.03위안을 내려 연간 약 12조원가량의 원가절감 효과를 기대하고 있다. 우리나라의 수출은 역대 최장기인 14개월 연속 마이너스를 기록하는 최악의 불황을 겪고 있다. 매월 수출액 감소 기록을 갱신하는 상황에서 기업들의 수출경쟁력 확보를 위한 전향적 결단이 필요하다.