글로벌 경기둔화에 대한 공포심이 일본과 유럽 중앙은행의 대대적 ‘돈 풀기’마저 무력화시키고 있다. 양적완화로 화폐가치를 떨어뜨려 수출경쟁력을 확보하는 이른바 ‘근린 궁핍화’ 정책을 추진했지만 마구잡이식 돈 풀기가 한계에 봉착한데다 오히려 위험회피심리만 확산시키면서 화폐가치를 끌어올리고 있다. 안전자산으로 분류되는 엔화와 유로화의 ‘역설’이 발생하고 있는 셈이다.

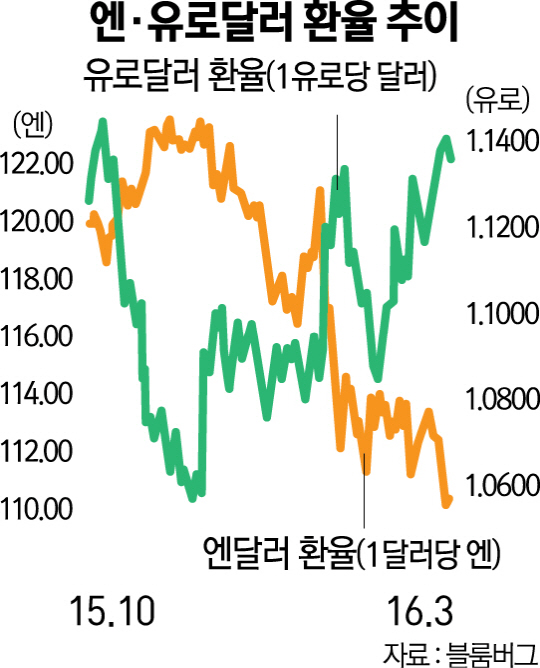

지난 1월 말 일본은행(BOJ)은 사상 처음으로 예치금리에 마이너스 금리를 도입했다. 자금중개기관 본연의 임무인 대출에 나서지 않고 중앙은행에 돈을 맡기는 은행에 대해 일종의 벌금을 물린 셈이다. 하지만 이런 정책에도 엔화 가치는 하락이 아닌 상승으로 방향을 틀었다. 유럽도 올해 초 대규모 부양책을 단행했으나 유로화 가치는 더 이상 떨어지지 않고 있다.

엔화와 유로화의 의도치 않은 강세는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상 속도를 늦추겠다고 공언하면서 달러화 가치가 떨어졌기 때문이다. 중국 등 글로벌 경기둔화를 이유로 내세운 연준의 금리 인하가 일본과 유럽에 역풍으로 작용한 것이다. 아베노믹스 등 공격적인 돈 풀기 정책으로 재미를 톡톡히 본 일본과 유럽이 올 들어 환율전쟁의 피해자가 된 것이다.

주요국 간 경쟁적인 환율전쟁이 시장의 혼란만 키우게 됐다는 것이 전문가들의 분석이다. 미국은 2008년 글로벌 금융위기 직후 공격적인 양적완화로 달러화 가치 하락의 수혜를 입었지만 이내 유로존(유로화 사용 19개국)과 일본으로부터 양적완화라는 카운터펀치를 맞았다. 올해 들어서는 금리 인상 속도를 늦춰 결과적으로 일본과 유럽의 양적완화 정책을 무력화하는 악순환을 반복하고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 5일(현지시간) “(금리 인상을 늦춘) 미 연준의 동기가 무엇이든 연준은 ‘복수’를 한 셈이 됐다”고 전했다. 가장 다급해진 것은 엔고로 지난 3년간의 돈 풀기 노력이 허사가 돼버린 일본이다. 아베 신조 일본 총리는 이날 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “경쟁적인 통화 평가절하는 어떤 상황에서도 피해야 한다”고 주장하고 나섰다.

하지만 물고 물리는 환율전쟁은 더 강도 높고 복잡하게 전개될 것으로 전망된다. BOJ가 양적완화 강도를 높이겠다고 공언한데다 중국과 영국·인도라는 새로운 플레이어까지 등장했기 때문이다. 구로다 하루히코 BOJ 총재는 이날 “양적완화 확대 준비가 돼 있다”며 “추가 조치에 주저하지 않을 것”이라고 말했고 스가 요시히데 일본 관방장관도 “필요하면 적절한 조치를 하겠다”고 거들었다. 중국은 지난해 8월 위안화 가치를 절하시키면서 환율전쟁에 본격적으로 뛰어들었고 인도도 전날 기준금리를 전격 인하했다.

문제는 각국의 경기부양을 위한 환율전쟁은 글로벌 경제에 오히려 독이 될 수 있다는 점이다. 각국의 마이너스 금리 정책은 중앙은행의 경제관리능력에 의문을 불러일으키고 은행의 수익성 악화와 금융중개기능을 붕괴시켜 자본주의의 혈맥인 자금흐름을 왜곡시킬 수 있다. FT는 “역사상 유례를 찾아보기 힘든 초저금리가 인프라 투자를 촉진시키기는커녕 오히려 금융위기 이후 경기회복에 짐이 되고 있다”고 평가했다.