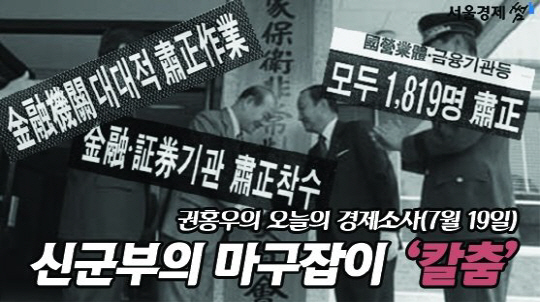

1980년7월19일, 공포가 몰아쳤다. 계엄사령부는 전직 장관 3명과 여야의원 14명(공화 6명·신민 8명)을 연행조사 중이라고 밝혔다. 혐의는 ‘국가 기강을 문란케 한 정치적 비리와 부정행위’. 신군부는 이날 다른 철퇴도 휘둘렀다. 은행과 보험·증권회사 임직원 431명을 ‘금융계 숙정(肅正)’이라는 이름 아래 내친 것이다. 해직 사유는 비리. 금융권은 충격에 빠졌다. 유례가 없는 일인데다 규모도 컸기 때문이다. 불만이 많았지만 누구 하나 끽소리도 못 냈다. 신군부의 서슬은 그만큼 시퍼랬다.

숙정. 사전에는 ‘부정(不正)을 바로 잡음’으로 등재돼 있지만 법적 근거는 없었다. 공산주의 국가의 숙청(肅淸)이나 다를 바 없는 숙정을 주도한 세력은 국가보위특별위원회. 국보위는 왜 민간 금융회사까지 손댔을까. 다분히 포퓰리즘을 동원한 충격 요법으로 민심을 수습하기 위해서다. 12·12쿠데타와 5·18을 거치며 얻은 권력을 더욱 굳게 다지고자 동원한 카드가 이른바 ‘사회 정화’. 금융계 숙정은 삼청교육대, 비리 공직자 추방과 같은 맥락에서 추진됐다.

피해가 집중된 곳은 은행권. 은행장 4명, 전무급 10명, 임원급 31명, 부장·지점장급 159명, 차장급 86명 등 모두 355명이 직장을 잃었다. 숙정 기준으로 부패와 비리를 내세웠으나 실제로는 회사별 할당이 떨어졌다. 당연히 저항이 따랐지만 전두환 장군이 이끄는 신군부는 저항 수단을 아예 봉쇄해 버렸다. 이의를 제기하면 해당 은행장은 물론 관련 부처의 공무원까지 징계한다는 방침에 모두가 숨을 죽였다. 실상이 조금씩 알려진 것은 1987년 6월 민주화 운동 이후부터다.

금융계 숙정이 얼마나 기계적으로 일사불란하게 진행됐는지는 한국은행의 사례가 말해준다. 34명의 해직자를 낸 한은의 숙정은 민주화 이후에야 시작된 복권 운동으로 진실의 일부나마 세상에 알려졌다. 4반세기를 한은에 근무하던 J씨는 상사로부터 부름을 받았다. 한참 침묵하던 상사는 어렵사리 말을 꺼냈다. ‘미안합니다.’ 한은의 해직자들은 그래도 나은 편이었다. 강제 해직자 전원에게 ‘귀하가 재직 중 남긴 공로는 당행 발전에 큰 힘이 되었습니다’라는 공로패라도 전달받았으니까. 공로패를 통해 ‘당신은 무죄’라는 묵언의 메시지를 전하려던 부총재와 은행감독원 부원장, 인사담당 이사(요즘 부총재보)도 그해 말 강권에 의해 물러났다.

숙정이 비켜간 곳은 단 한 업종. 단자사(투자금융회사)들은 피해를 전혀 입지 않았다. 재일교포 자금으로 설립된 J투자금융의 한 대주주가 신군부와 끈이 닿아 업계 전체가 화를 모면했다는 게 정설이다. 혼란의 시대에 더욱 끈끈해진 재일교포 재력가들과의 신군부 인맥은 5공 초기 시중은행 설립은 물론 6공 시절 권력과 돈의 유착관계까지 이어졌다. 금융계 학살에서 승승장구한 사람도 적지 않았다. 고참 차장급이던 K씨는 신군부 인맥으로 은행장까지 고속 승진 열차에 올랐다. 신군부 핵심들의 영관 시절부터 인연을 쌓았던 L씨는 6공까지 금융계 인사를 쥐락펴락해 ‘금융계의 황제’로 불렸다.

숙정은 금융계 뿐 아니라 정부 부처 공무원들과 공기업도 덮쳤다. 모두 8,877명이 잘렸다. 숙정의 회오리 속에 어느 실력자가 ‘장·차관도 몇 명 넣자’고 말한 다음날 곧은 말 잘하기로 유명했던 J장관 등이 부정행위자로 몰렸다. 부하를 위해 구명운동에 나섰던 S차관은 국보위 대령에게 “야 이 XX야, 누가 누굴 규명해, 자기 앞 길도 모르는 주제에…”라는 욕설을 들어야 했다.* 그나마 해직 공직자들은 사정이 다소 나았다. 1989년 잘못을 인정한 정부로부터 선별 복직과 봉급(88년 기준)의 60% 수령이라는 보상을 받았다. 반면 금융계 해직자들의 통한은 보상 한 푼 받지 못한 채 역사 속에서 묻혔다.

정의사회를 만들겠다며 금융인들을 숙정한 뒤 물이 맑아졌을까. 천만의 말씀이다. 법과 절차를 뛰어넘은 정치적 숙정은 금융혼란으로 이어졌다. 경제 개발을 시작한 이래 굳을 대로 굳어진 관치 금융 풍토 아래 전체 대출의 80%를 정책금융이 차지하던 시절**, 금융인들은 정치와 관가에 더욱 기댔다. 힘이 센 자에게 붙는 게 생존의 최고 비책이라는 인식이 퍼지는 가운데 금융 부조리가 독버섯처럼 자라났다. 이철희·장영자 부부 어음 사기 사건을 비롯해 명성사건 같은 대형 금융 스캔들이 꼬리를 물었다. 하나같이 권력형 부조리였다. 정녕 숙정을 당해야 마땅했을 자들의 농간 속에 나라의 금융시스템이 놀아난 셈이다. 어쩌면 IMF(국제통화기금) 사태도 ‘오래된 미래’인지도 모른다. /논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

* S차관은 당시에 겁을 잔뜩 먹었는지 이후부터 국보위에 적극적으로 협조했다. 얼마 안 지나 권력 핵심부와 인맥설이 돌고 장관은 물론 부총리직까지 올랐다.

** 서울경제신문은 1980년3월22일자 1면 머릿기사에 다음과 같은 제목을 기사를 올렸다. ‘정책금융 비중 너무 높다…총대출의 80%, 대만의 7배, 대기업 편중으로 특혜화’. 3공이 남긴 관치금융과 대기업 편중은 그토록 심했다.