미국에서 아시아계 이민자 2·3세들을 부르는 은어 중 하나는 ‘바나나(Banana)’다. 피부색은 황인종이면서 백인종처럼 행동한다는 의미다. 서양인들에게 아시아인들의 피부색은 ‘노란색(yellow)’인 것이다. 그러나 아시아인의 피부색을 의미하는 ‘노란’은 정확하지도 않은 표현인 데다 차별과 배타를 암시하고 있다.

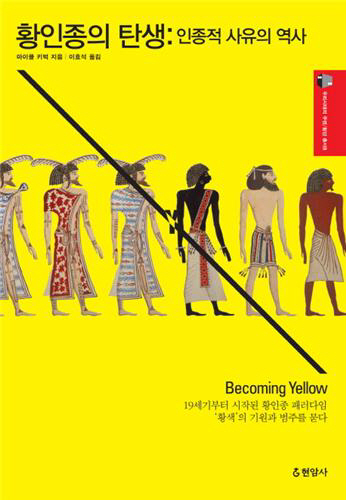

‘황인종의 탄생 : 인종적 사유의 역사’는 아시아인들이 어떻게 ‘황인종’으로 카테고리화 됐는지 파헤쳤다. 책은 시작부터 놀라운 사실을 알려준다. 유럽의 대항해시대 초기였던 즉 400여 전까지만 해도 아시아인은 늘 ‘백인’으로 묘사됐다는 것. 중국을 방문한 포르투갈 상인은 중국인이 “우리처럼 백인이다”라고 여행기를 남겼고 또 다른 관료는 “백인이며 풍채가 좋다”라고 썼다. “백인이며 옷은 독일인, 신발은 프랑스인 같았다”라고 전한 문헌도 있다. 일본인도 ‘백인’으로 표현됐다.

그러니까 동아시아인에게 ‘황인종’이 된 것은 18세기 분류학이 발전하면서부터다. 결정적 계기를 한 인물은 ‘린네 분류법’으로 유명한 스웨덴의 생물학자 칼 폰 린네였다. 린네는 1735년 ‘자연의 체계’에서 인류를 유럽인·아메리카인·아시아인·아프리카인으로 나눴다. 아시아인을 ‘누런’, ‘창백한’, ‘송장 같은’, ‘섬뜩한’ 등을 의미하는 라틴어 ‘루리두스(luridus)’로 표현하기도 했다. 여기에 해부학자 블루멘바흐가 내놓은 ‘몽고인종’이라는 분류는 유럽의 중국혐오와 맞물려 ‘황색 몽고인종’이 단일한 집단으로 여겨지게 된다. 또 ‘황색 몽고인종’이라는 표현에는 자신들만 순수하고 완벽한 존재라는 서양인들의 우월의식, 몽골 하면 칭기즈칸을 떠올리는 그들의 본능적 두려움과 불쾌감이 뒤섞여 있다. 다운증후군을 ‘몽고증’으로 부르며 백인에서 인종적으로 퇴화했다고 여기기도 했다. 몽골 정부가 세계보건기구(WHO)에 항의하기도 했지만 불과 30여년 전의 한 논문에도 “다운증후군을 앓는 아이들은 어쨌든 ‘몽고인’처럼 생겼다”라고 적혀 있다.

19세기 후반에 이르면 피부색과 인종, 그리고 중국을 위시한 황색의 위험성 개념이 하나로 합해지며 우생학을 앞세운 인종주의가 탄생한다. 결국 ‘황인종’이란 백인-황인-흑인이라는 인종주의적 위계질서의 잔재어인 것이다. 우생학의 시대는 저물었고 21세기 과학은 이미 ‘인종은 없다’고 선언했지만 피부색은 여전히 민족·종교와 함께 세계 곳곳에서 차별과 배제를 낳고 있다. 1만6,000원.