|

|

|

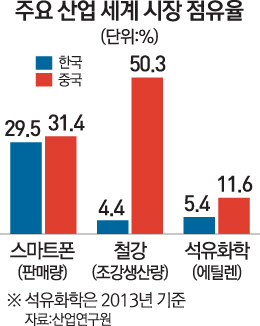

내수 침체 직면한 中, 유망산업 육성에 돈 퍼부어

저가공세로 사업재편 몸살 앓는 철강·석화 이어

스마트폰·반도체도 우월적 지위 잃을까 전전긍긍

경기 부진까지 맞물려… 빅딜로 경쟁력 강화 모색

정부 산업정책을 총괄하는 산업통상자원부는 지난달 '전자산업의 차이나 리스크'를 주제로 한 연구용역을 발주했다. 스마트폰·디스플레이·반도체 등 전자산업 전 분야에서 중국 업체와의 경쟁이 심해지자 우리 산업계에 미치는 중국의 영향과 그 대응전략을 구상하고 나선 것이다. 특히 중국 기업이 가격뿐 아니라 기술력으로도 한국 기업을 턱밑까지 위협하고 있다는 위기감이 작용했다. 정부의 한 고위관계자는 9일 "그동안 중국 전자기업에는 저(低)품질 상품을 빠르게 개발해 싼값에 팔아치운다는 편견이 있었지만 이제는 사정이 달라졌다"며 "특히 기술 성장 속도가 빨라 몇 년 안에 우월적 지위를 잃을 수 있다는 경계의 목소리가 크다"고 설명했다.

기업들이 군살 빼기를 넘어 자발적 빅딜과 같은 사업재편에 나서는 첫 배경에는 '중국 공포'가 도사리고 있다. 사실 불과 몇 년 전만 해도 경제계에서는 중국 내수경기 침체로 한국 기업의 수출시장이 줄어드는 것을 우려하는 분위기가 더 강했다. 기업들이 적극적으로 중국에 진출해 내수시장을 공략하자거나 중국과 손을 잡는 이른바 '메이크 위드 차이나(Make with China)' 전략을 채택해야 한다는 목소리가 나왔던 이유다. 중국을 한 수 아래로 판단해 진정한 의미의 경쟁자로 보지 않았던 것이다.

하지만 최근 분위기가 급변했다. 내수침체에 직면한 중국이 전자와 같은 유망산업 육성에 돈을 퍼붓고 나섰기 때문이다. 그렇다고 철강과 같은 한계사업을 적극 정리하지도 않았다. 중앙정부는 한계사업을 정리하라고 지방정부를 밀어붙이고 있지만 고용 등 예민한 문제와 연결돼 있어 구조조정이 쉽지 않다. 한국 입장에서는 중국의 저가공세와 기술경쟁을 동시에 막아내야 하는 버거운 숙제를 껴안은 셈이다. 재계의 한 고위관계자는 "중국 기업은 정부의 지원을 등에 업고 있어 한계사업을 정리하거나 주력산업을 육성하면서도 2~3년을 버틸 수 있는 체력이 있다"며 "반면 한국 기업은 선택과 집중에 나서지 않으면 그 사이 회사 문을 닫을 수도 있는 위기"라고 분석했다.

이런 변화를 당장 체감할 수 있는 분야가 전자, 그중에서도 반도체 분야다. 스마트폰에 들어가는 모바일D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 업체의 세계시장 점유율은 올 3·4분기 현재 83.3%에 달한다. 생산량뿐 아니라 기술력도 한국이 경쟁업체와 1년 이상 격차를 벌렸다는 게 전문가들의 진단이었다. 중국이 메모리반도체 시장에서 한국과 경쟁하려면 10년의 시간이 필요하다는 자신감 섞인 반응까지 나왔다.

그런데 최근 이런 예상을 깨고 중국의 '반도체 굴기(堀起)'가 이어지고 있다. 중국 국영기업인 칭화유니그룹은 6일 600억위안(약 11조원)을 들여 자국에 메모리반도체 공장을 짓겠다고 발표했다. 세계 4위의 낸드플래시 업체인 샌디스크를 190억달러(약 21조6,000억원)에 우회 인수하는가 하면 대만 반도체 후공정 업체인 파워텍을 사들이며 진행해온 메모리반도체 시장 진출에 마침표를 찍었다. 이에 앞서 중국 정부는 지난해 6월 '국가 집적회로 발전요강'을 발표하면서 21조원의 펀드를 조성해 반도체 사업에 사실상 '무제한 돈 풀기'를 실현하겠다는 청사진을 내놓기도 했다.

반도체 세계 1위인 삼성전자가 바짝 긴장하는 것도 바로 이 대목이다. 최근 반도체 업계는 공정 미세화가 한계에 이르면서 몸집 키우기를 위한 인수합병(M&A) 시도가 줄을 잇고 있다. 반도체 회로 선폭을 1나노 줄이기 위해 수조원의 연구개발(R&D) 비용을 퍼붓느니 경쟁 업체를 인수해 '규모의 경제' 전략을 쓰는 게 낫기 때문이다. 반도체 업계의 한 관계자는 "설령 중국의 기술력이 떨어진다고 해도 정부 지원금으로 일단 덩치를 키우면 무시할 수 없는 경쟁자가 된다"고 지적했다.

철강과 석유화학 분야에서는 중국발 사업재편 공포가 이미 현실로 나타났다. 중국에서 생산된 저가제품이 한국 시장에 물밀듯 밀려오면서 생산을 중단한 한계 제품이 적지 않다. 동부제철은 지난해 12월 300만톤 규모의 당진 열연공장 가동을 중단했고 현대제철은 올 1월 포항의 전기로와 철근 생산 라인의 가동을 중단했다. 권오준 포스코 회장은 최근 서울경제신문과의 단독 인터뷰에서 "중국의 공급과잉 문제는 시진핑 주석도 막지 못한다"고 경고했다. 폴리에스테르 섬유의 주원료인 고순도테레프탈산(PTA)은 국내 업체의 생산량이 넘쳐나 특정 기업 한 곳에 물량을 몰아주고 나머지 업체는 생산을 포기하는 극단적인 구조조정 방안까지 거론된다. 이 때문에 재계에서는 한국 기업이 정부와 '태그팀'을 이룬 중국 기업과 경쟁하기가 버거워지는 한계점이 다가오고 있다는 전망이 나온다.

중국발 공포 못지않게 기업들의 숨통을 죄는 것은 경기부진이 장기화할 수 있다는 공포다. 전국경제인연합회의 한 관계자는 "지금의 경기 상황이 당장 호전되기 어렵다고 모든 기업들이 판단하고 있다"며 "그나마 상황이 나을 때 비주력 업종들을 팔고 비축한 자금으로 추후 저렴한 물건이 나오면 M&A에 나서겠다는 심리가 적지 않다"고 전했다. 석유화학 부문을 한화와 롯데에 연이어 매각한 삼성그룹만 해도 글로벌 경기 부진으로 주력 분야에서 저렴한 물건이 나올 경우 적극적으로 뛰어들 것이라는 예상이 나오고 있다. 같은 줄기에서 SK텔레콤에 자회사를 매각한 CJ도 조 단위의 현금을 갖고 인수 물건을 찾고 있는 것으로 알려졌다. 경기 부진 장기화를 예상해 비주력 부문을 과감하게 팔고 이를 통해 마련한 돈으로 주력 부문을 인수하는 패턴이 산업계 전반에 고착화하는 셈이다.