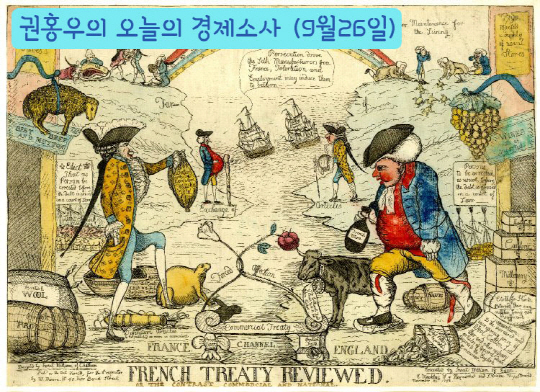

1786년9월26일. 영국과 프랑스가 이든(Eden)조약을 맺었다. 영국 측 협상대표인 윌리엄 이든(William Eden) 남작의 이름을 딴이이 조약의 핵심은 관세 대폭 인하. 수입 제품에 대한 관세율이 80~120%에서 10~50%로 내려갔다. 품목도 다양했다. 포도주에서 기계류까지 망라한 이든 협정은 자유무역 시대의 개막을 알리는 신호탄이었다. 최초의 자유무역협정으로도 손꼽힌다.* 중상주의와 보호무역주의는 이든 협정 이후 서서히 막을 내렸다.

이든조약 체결 소식에 유럽 각국은 놀랐다. 백년전쟁(1337~1453) 이래 원수처럼 지내던 영국과 프랑스가 자유무역협정을 맺다니! 말 그대로 피 터지게 싸운 원수 아니던가. 경제사가 피터 번스타인이 ‘최초의 세계 대전’이라고 평가했던 7년 전쟁(1756~1763)에서는 전쟁을 할 수 있는 모든 곳을 무대로 자웅을 겨뤘다. 유럽은 물론, 북미와 서인도제도에서도 전쟁을 벌였으니까.

영국은 7년 전쟁에서 승리했으나 프랑스 이상으로 내상이 깊었다. 막대한 전쟁 비용 탓이다. 아메리카 식민지에 각종 세금을 부과해 식민지인들의 반발을 사고 끝내 미국 독립이라는 결과를 낳은 것도 영국의 재정이 그만큼 안 좋았기 때문이다. 중상주의를 맹공격하며 자유무역을 강조한 아담 스미스의 ‘국부론’도 소(小) 피트 수상 등 영국 정치인들이 프랑스와 자유무역 협정을 추진하는 데 영향을 미쳤다.

프랑스의 사정은 더 다급했다. 프랑스 아날학파의 선구자인 페르낭 브로델은 명저 ‘근대세계체제’에서 “영국과 7년 전쟁은 프랑스 경제에 파멸적인 결과를 낳았다”고 썼다. 경상 수입과 정규적인 지출 간 균형을 영원히 깨버림으로써 국가의 재정을 근본적으로 혼란에 빠트렸다는 것. 프랑스는 이때부터 빚을 갚기 위해 새로운 빚을 내는 악순환에 빠졌다.

국채 변제 능력을 이미 상실한 상황에서도 영국에 대한 설욕을 벼르던 프랑스는 미국 독립전쟁에 자금을 쏟아부어 재정 파탄 국면을 맞았다. 예산의 절반이 국가 채무 이자 지급에 투입되는 상황. 경제난 타개책이 절실했다. 패전에 따른 해외 식민지 상실로 원료 조달과 생산품의 판로가 막힌 수출업체들은 영국 시장을 뚫지 않는 한 도산을 피할 수 없다며 비명을 질렀다. 프랑스 경제학의 주류인 중농주의 학파가 농업 부문의 우위에 대한 자신감으로 자유무역을 옹호했다는 점도 조약 체결론에 힘을 실어줬다. 밀무역 성행으로 관세 수입이 도둑맞고 있다는 두 나라 정부의 인식도 조약 체결의 배경으로 작용했다.

견원지간인 양국의 경제적 이해관계가 맞물려 조인된 이든조약은 프랑스의 기대와 다른 결과를 낳았다. 무엇보다 조약의 생명이 짧았다. 혁명으로 정권을 잡은 프랑스 국민의회는 1793년 이든조약을 버렸다. 프랑스는 왜 이 조약을 폐기했을까. 조약이 실제로 발효된 1787년부터 폐기되기까지 5년 반이라는 짧은 시간에 영국의 배만 불려줬다는 피해 의식 탓이다. 관세인하로 영국의 저가 면직물이 쏟아져 들어온 반면 기대했던 포도주 등의 수출은 크게 늘지 않았다.

프랑스는 농업 부문이 영국에 대해 절대적인 우위를 갖고 있다고 믿었으나 수출 증대는 기대에 못 미쳤다. 오히려 대영 수출로 국내 공급이 줄어드는 통에 가격만 올랐다. 프랑스는 흉작에도 무리하게 농산물 수출을 추진해 국내 농산물 가격 급등과 생활고 심화라는 화를 불렀다. 1789년에 프랑스에서 발간된 한 백과사전은 ‘이든조약’ 항목에 이런 설명을 달았다. ‘영국과의 통상조약이 우리의 손자 세대를 부유하게 만들지도 모른다. 그러나 이 협정은 우리 왕국의 노동자 50만명에게서 빵을 빼앗아 갔으며 1만개의 상사(회사)를 무너뜨렸다.’ 제조업자들은 국가의 지원이 가장 필요한 시기에 국가로부터 버림받았다고 느꼈다.

반면 영국의 프랑스에 대한 수출은 이든조약 체결 직후부터 파기 당하기까지 거의 두 배로 늘어났다. 영국은 수출 폭증에도 철저하게 시치미를 뗐다. 원자재부터 100% 영국산이 분명한 수출품을 프랑스 제품의 역수출이라고 속이는 경우도 많았다고 한다. 프랑스로부터 무역수지 흑자 해소 압력을 피하기 위해서다. 프랑스와 이든조약으로 수익을 누린 영국은 다른 국가들과도 비슷한 통상조약 체결을 서둘렀다. 서구세계는 자유무역의 시대에 들어섰다.

영국산 공산품 수입으로 일자리는 줄어들고 농산물 가격 급등과 품귀 현상까지 나타나자 프랑스 민중들은 거리로 나섰다. 시위에 들어간 파리 시민들은 ‘빵을 달라’고 외쳤다. 프랑스 대혁명이 시작된 것이다. 경제적인 측면에서 이든조약이 프랑스 대혁명의 원인으로 작용했다는 점에 대해서는 이론이 없지 않다. 브로델 같은 프랑스 역사학자들은 혁명이 불황의 영향을 강하게 받았을 뿐, 이든 조약이 혁명의 직접적인 요인으로 작용하지는 않았다고 본다.

이견이 없는 대목도 있다. 프랑스 경제의 위기는 개혁을 수행하지 못한 결과라는 점에 대해서는 견해가 일치한다. 프랑스는 튀르고와 네케르 등 재상들이 강력한 보호무역주의와 신기술 개발 장려 등 국내 산업 육성책을 펼치며 적지 않은 성과를 거뒀으나 재정 악화는 피할 수 없었다. 브로델에 따르면 1715년부터 대혁명이 시작된 1789년까지 재정 개혁안은 하나같이 실패로 끝났다. 세금을 면제받던 법복 귀족들과 고등법원이 자신들의 재산에 과세하려는 각종 조세 개혁안을 모두 방해한 탓이다.

영국과 프랑스는 1860년 통상조약을 또 맺었다. 양국 협상대표의 이름을 따 콥든-슈발리에 협정이라고도 불리는 이 조약의 골자 역시 자유무역. 영국산 공업원료와 프랑스산 포도주 및 수공업 패션 제품에 대한 관세를 서로 30% 이내로 낮췄다. 요즘 기준으로는 고율로 보이지만 수입품 관세율이 100%를 쉽게 넘는 당시에는 획기적이었다. 특징은 비밀리에 진행됐다는 점. 나폴레옹 3세는 반발을 의식해 협상 과정을 비밀에 부쳤다. 조약 체결 일주일 전에 한 신문의 특종보도로 협상 소식이 전해졌을 때 ‘경제 쿠데타’라는 반대여론이 들끓었다.

청년 시절에는 보호무역을 옹호하는 논문까지 썼던 나폴레옹 3세가 왜 영국과 자유무역을 추진했을까. 저율 관세로 들어오는 값싼 영국산 공업용 원료가 결국 프랑스의 산업경쟁력을 키울 것이라는 경제고문의 진언과 정치적 판단이 맞물려서다. 이탈리아 니스와 사보이를 합병하는 데 영국 측의 암묵적 동의를 이끌어내기 위한 선물을 선사한 것이다.

프랑스는 이 때도 당했다. 영불 통상조약은 단기적으로 프랑스 경제에 활력을 줬을 뿐이다. 흑자 기조를 유지하던 프랑스의 무역수지도 구조적 적자로 돌아섰다. 견디다 못한 프랑스는 1870년 프로이센과의 전쟁에 패배하고 1873년 경제불황까지 겹치자 조약을 폐기해버렸다. 산업혁명을 이미 이룬 영국은 ‘자유무역 제국주의’라는 비난까지 받으며 세계의 상권을 거머쥐었다.

두 차례의 자유무역협정에서 프랑스가 입은 타격이 남의 일 같지 않다. 만약 귀족들이 세제 개혁에 동참했다면, 튀르고 등 명재상이 주도한 경제 개혁이 성공했다면 인구가 영국보다 4배나 많았던 프랑스는 영국과 경제 전쟁에서 일방적으로 당하지는 않았을 수도 있었다. 두 번째 조약인 콥든-슈발리에 협정에서 프랑스가 투명한 절차로 협상에 임했다면 타격을 덜 받았을지도 모른다. 나라야 어찌 되든 자신들의 주장과 이익만 고집하는 사회 지도층이 밀실에서 국가 대사를 정하는 나라에는 망조(亡兆)가 찾아오기 마련이다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

* 영국과 포르투갈이 1703년 체결한 메수엔 조약(Metheun Treaty)를 최초의 자유무역협정으로 보는 시각도 있다. 그러나 메수엔 협정은 관세인하 품목이 제한된데다 군사동맹의 성격도 강했다. 포르투갈은 스페인을 견제하기 위해 영국과 이 협정을 맺었다. 특이한 향으로 유명한 포르트 와인(Port Wine)도 메수엔조약 이후부터 영국은 물론 세계로 퍼졌다.