“연구자들이 성과를 보여주기 위해 자잘한 논문을 내는 경우가 많습니다. 기초과학연구원(IBS) 소속이 아니면 연구비 받기도 힘들다는 얘기도 나옵니다.”(유룡 KAIST 화학과 교수)

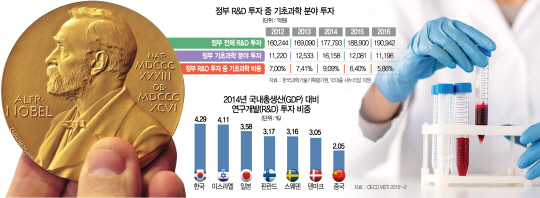

올해로 일본이 3년 연속 노벨생리의학상 등 그동안 총 22명의 노벨과학상 수상자를 배출하는 사이 한국은 116년 노벨상 역사상 과학 분야에서 한 명의 수상자도 배출하지 못했다. 중국도 지난해 처음으로 노벨생리의학상을 공동 수상했다. 연구개발(R&D) 투자 비중이 국내총생산(GDP) 대비 4.29%(86조원)로 세계 최고 수준인 우리나라로서는 근본적인 대책을 세워야 한다는 지적이 나온다.

연구 일선에서는 정부가 당장 돈벌이가 되는 분야에만 몰리고 기초과학 연구에 상대적으로 소홀하다는 비판이 나온다. 연구예산이 증가해도 반도체·통신 등 정보기술(IT) 분야에만 매달릴 뿐 응용·첨단기술의 토양인 기초과학은 뒷전이라는 것이다. 지난 3월 인공지능(AI) 알파고가 주목받자 정부가 ‘한국형 알파고’ 계획을 내놓은 것이 단적인 예다. 유룡 교수는 “기초과학 투자를 늘리지 않고 노벨상을 바라는 것은 이미 20년 전 나온 AI 기술을 미리 키우지도 않고 당장 하겠다는 것과 같다”고 지적했다. 한국과학기술기획평가원에 따르면 2015년 우리나라의 R&D 예산 18조8,900억원 중 기초과학 예산은 1조2,081억원으로 6.4%에 불과하다.

지난해 대통령 주재 과학기술자문회의에서 노벨상을 받을 만한 과학자 1,000명을 육성하겠다는 계획을 발표했으나 우선 인프라에 투자해야 한다는 목소리도 있다. 김선영 서울대 생명과학부 교수는 “기초과학계는 김연아의 후계자를 꿈꾸는 피겨스케이터들이 제대로 된 빙상장조차 없이 훈련하는 것과 같은 열악한 수준에서 실험을 하고 있다”고 비유했다.

연구과제를 수주하기 위해 투서 등 과도한 경쟁과 공무원이 절대적인 영향력을 행사하며 공정성 시비가 끊이지 않는 연구예산 배분 과정도 개선돼야 한다는 지적이다. 박배호 건국대 물리학과 교수는 “과도한 경쟁과 줄서기가 요구되는 상황에서 창의적이고 분야를 이끄는 연구를 수행하기 어렵다”며 “연구자들이 적절한 평가 및 선정 과정을 거쳐 다른 곳에 신경 쓸 필요없이 연구를 수행할 수 있는 생태계가 조성돼야 한다”고 강조했다. 이 같은 분위기가 만들어져야 과학고등학교 학생들이 의과대로 몰리고 과학기술특성화대 졸업자들이 로스쿨과 의대로 떠나는 것을 막을 수 있다. 시민단체 ‘사교육 걱정없는 세상’ 등에 따르면 지난 2011~2015학년도 5년간 서울과학고에서 의학계열로 진학한 비율은 20.5%로 졸업생 5명 중 1명에 이른다.

과학기술을 담당하는 미래창조과학부는 정보통신기술(ICT) 쪽으로 기운 인사를 하고 있다는 비판이 제기된다. 김경진 국회 미래창조과학방송통신위원(국민의당)은 최근 국정감사에서 2013년 3월 미래부 출범 시 실·국장급 이상 고위공무원 28명 중 과학기술부 출신은 11명(39%), ICT 출신 9명(32%), 기획재정부·지식경제부 외 7명(1명 공석)이었지만 2016년 현재 고위공무원 27명 중 과기부 출신은 8명(29%)으로 3명이 줄었고 ICT 출신은 4명이 늘어 13명(48%)이 됐다고 지적했다.

1962년 이래 13명의 노벨 수상자를 배출한 영국 분자생물학실험실(LMB)이 연예산을 600억원 정도 쓰면서 시너지를 내는 것은 창의적인 교육을 받은 학생들이 맘 놓고 연구할 수 있는 기초과학 인프라를 구축했기 때문이라는 분석도 나온다. 김선영 교수는 “듬직한 나이의 중견 과학자들은 좌고우면할 것이 많고 진행 중인 과제의 동력에 함몰돼 결과에 충격과 감동이 없는 경우가 대부분”이라며 “젊은이들은 번뜩이는 아이디어뿐 아니라 모험적인 창의적 과제에 도전할 수 있는 용기와 배짱을 가지고 있다”고 말했다.

윤종용 한국공학교육인증원 이사장(전 삼성전자 부회장)은 최근 서울경제신문과의 인터뷰에서 “우리나라 연구조직을 보면 여전히 연공서열과 학연을 따지고 연구 활동보다 정부의 프로젝트를 따기 위한 문서작업이나 공무원 응대에 더 많은 시간을 쏟는 것 같다”며 “단기성과 위주의 정량 평가는 연구자들의 자율성을 떨어뜨리고 사기를 저하시킨다”고 지적했다.