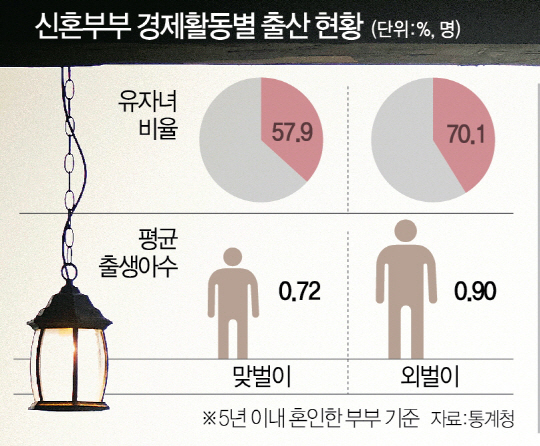

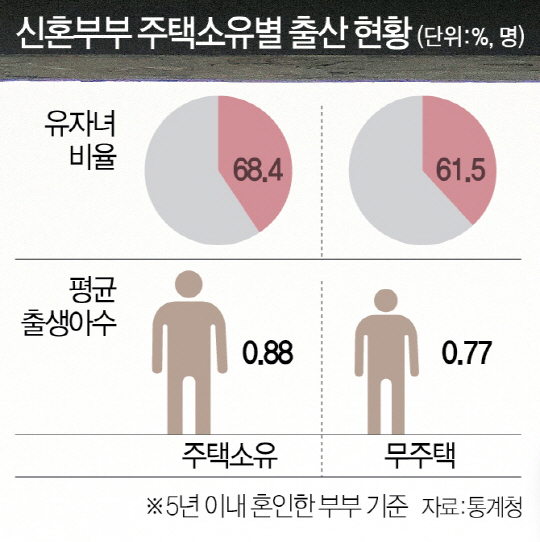

맞벌이 신혼부부가 외벌이 부부에 비해 아이를 덜 낳고, 특히 소득이 높은 가구일수록 아이를 적게 가지는 것으로 나타났다. 출산율을 높이기 위해서는 소득을 높여주는 것보다 일과 육아를 함께할 수 있도록 사회 제도적인 장치를 강구해야 한다는 의미다.

26일 통계청이 발표한 ‘2015년 기준 신혼부부 통계 결과’에 따르면 신혼부부 중 맞벌이 부부 비중은 결혼 1년 차 부부가 50.0%(11만4,681쌍)로 가장 컸고 △2년 차 44.5%(10만4,320쌍) △3년 차 44.5%(9만8,258쌍) △4년 차 40.0%(9만5,590쌍) △5년 차 39.7%(9만2,710쌍) 등 시간이 흐를수록 떨어졌다.

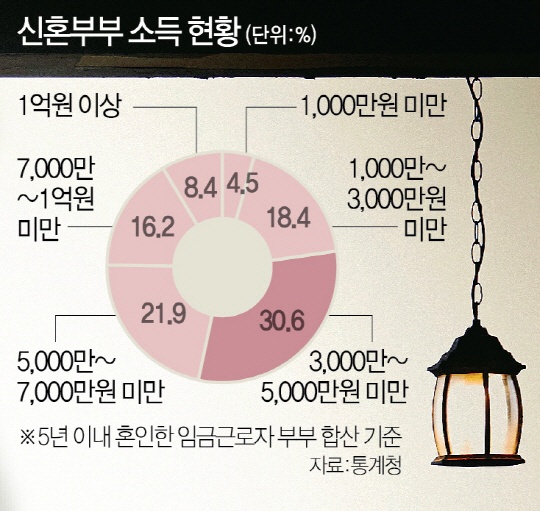

맞벌이와 외벌이 등을 포함한 임금근로자 신혼부부 10쌍 가운데 3쌍의 부부 합산 평균 소득은 3,000만~5,000만원 미만이었다. 임금근로자 신혼부부 85만2,618쌍 가운데 30.6%(26만1,295쌍)는 소득이 3,000만~5,000만원 미만이었다. 이어 5,000만~7,000만원 미만 21.9%(18만6,848쌍), 1,000만~ 3,000만원 미만 18.4%(15만6,590쌍) 순이었다.

임금근로자 신혼부부 중 자녀를 출산한 비중은 63.6%로 소득 구간이 높아질수록 평균 출생아 수는 줄어들었다. 신혼부부 비중이 가장 많은 소득 구간 3,000만~5,000만원 미만에서는 평균 출생아 수가 0.86명이었다. 하지만 소득이 많아질수록 출생아 수는 감소한다. 1억원 이상(8.4%)에서는 0.66명으로 급격하게 떨어진다.

이 같은 모습은 맞벌이 부부일수록 뚜렷하게 나타났다. 맞벌이 부부의 경우 소득 1,000만원 미만의 경우 출생아 수가 0.89명으로 높았다. 하지만 3000만~5,000만원 미만에서는 0.75명으로 줄어든다. 맞벌이 부부 비중이 가장 많은 소득 5,000만~7,000만원 미만(27.4%)은 0.69명이다. 1억원 이상의 맞벌이 부부(16.5%)는 0.63명의 아이만 낳고 있다.

신혼부부의 혼인연령은 점차 높아지는 추세였다. 초혼부부의 경우 혼인 5년 차의 평균 혼인연령은 남편이 31.5세, 아내가 29.0세였지만 혼인 1년 차에서는 남편은 평균 32.1세, 여성은 평균 29.8세에 결혼했다.

자녀가 있는 초혼 신혼부부(76만쌍)가 첫째 자녀를 출산하는 데 걸리는 평균 기간은 15개월이었다. 결혼한 날 이후 1년 이내에 자녀를 출산하는 부부가 46.8%로 가장 많았다. 특히 외벌이 부부는 첫째 아이를 출산하는 데 평균 14.7개월이 걸려 맞벌이(15.4개월)보다 0.7개월 더 빨랐다.

신혼부부가 가장 많이 거주하는 곳은 경기(26.4%), 서울(19.8%) 순이었다. 신혼부부의 수도권 거주 비중은 52.3%에 달했다. 일반 가구 대비 수도권 거주 비중(48.2%)보다 4.1%포인트 높은 것이다. 일자리가 많아 젊은 연령층이 수도권에 몰리기 때문이라는 게 통계청의 분석이다.

은희훈 통계청 행정통계과장은 “특히 맞벌이 임금근로 신혼부부의 경우 소득이 높아질수록 출생아 수가 줄어드는 현상이 뚜렷하게 나타났다”며 “저출산 구조를 해결하기 위해서는 소득을 높여주는 것도 중요하지만 그것보다는 일·가정 양립 시스템을 정착시키는 게 더욱 효과적”이라고 말했다.

/세종=임지훈기자 jhlim@sedaily.com