이유는 이렇다. 중국에서 생산하는 정보양 자체가 엄청나다 보니 그걸 번역, 인용하는 한글 정보들 또한 넘쳐나기 때문이다. 크게 늘어난 중국의 정보량이 한국까지 타고 넘어 온 것이다. 반면, 한국은 맛집 정보나 연예 뉴스는 여전히 쏟아져 나오고 있지만, 고급 정보의 양이 크게 감소하는 것으로 보인다. 국내 경제가 어려워지면서 언론, 기업, 연구소 등 정보 생산 인력의 축소로 이어졌고, 예산마저 줄다 보니 절대적인 양 자제가 줄고 있는 추세다. 양적으로도 줄었다면 질적인 측면은 어떨까?

중국의 시사잡지 기자 수 한국의 최대 5배

잡지 디자이너는 중국이 7배나 많아

잡지 디자이너는 중국이 7배나 많아

중국에 가면 길 거리의 가판대에 습관적으로 들른다. 가판대에 걸려 있는 잡지들의 제목만 쭉 훑어도 중국의 경제, 문화, 사회, 정치를 한 눈에 파악할 수 있기 때문이다. 기자의 인사이트가 담긴 기획성 기사가 표지를 장식한다. 이에 반해 한국은 당시 이슈를 신속하게 따라가는 정치, 사회성 기사가 많다. 기획성 기사는 아무래도 더 많은 기자들이 오랜 기간을 준비해야 하니 그렇지 않을까 짐작해 본다.

양국의 대표 시사 잡지들을 사서 몇 명의 기자들이 만드는지 한 명씩 세어봤다. 양국 공히 평균 주간지는 광고 포함 100페이지 분량이다. 주간지 한 권을 만들기 위해 한국은 보통 15~20명의 기자가 기사를 쓰는데 반해 중국은 50명에서 많으면 100명의 기자가 투입된다. 필자가 자주 찾는 중국 주간지 삼연생활주간(三聯生活週刊)는 그 분량만도 200페이지에 이른다.

한국과 중국의 잡지를 비교하면서 읽다가 한국 잡지의 가독성이 떨어지는 이유도 알게 됐다. 책의 가독성을 높여 주고, 보기 좋게 꾸며주는 크리에이티브 디자이너의 수 역시 한국이 절대적으로 적었던 것이다. 보통 중국 잡지는 최소 15명 이상이 디자인 작업을 하고 있었다. 한국의 경우 보통 2~3명으로 개인별 디자이너 수준이 아무리 높다고 해도 숫자가 7~8배 차이가 나면 이겨낼 길이 없다. 그러다 보니 중국 콘텐츠의 때깔이 한국 콘텐츠보다 훨씬 낫다.

그럼 한국이 나름 앞서 있다고 평가되는 온라인 상황은 어떨까? 온라인 분야나 모바일 영역에서 소비되는 정보의 숫적, 질적 열세는 마찬가지다. 중국에는 고급진 무료 정보와 실시간으로 공개되는 정보가 한국보다 월등히 많다. 미국이나 유럽 등과 비교해도 무료로 제공되는 양질의 온라인 정보가 차고 넘친다.

고급 무료 정보, 중국 온라인에 깔려 있고 개방성 높아

바이두 실시간 순위를 주제별, 지역별, 연령별로 골라 본다

바이두 실시간 순위를 주제별, 지역별, 연령별로 골라 본다

중국 검색 1위 엔진 바이두부터 살펴보자. 중국은 정치적인 이슈를 제외하고 대부분의 정보는 개방됐다고 봐도 무방하다. 실시간 검색 순위도 한국에 비해 분류가 훨씬 세밀하다. 인물만 예를 들어도 배우, 가수, 미남미녀, 역사인물, 재계인물 등으로 나눠져 있고 예능을 보면 영화, 드라마, 음악 등 장르별로 실시간 검색 순위를 제공한다.

바이두 실시간 검색 랭킹( http://top.baidu.com/ )

여기에다 본인이 원하는 정보를 콕 집어볼 수 있도록 구성했다. 지역별, 도시별, 연령별, 남녀별, 주기별로 바로 뽑아볼 수 있도록 개방돼 있다. 핸드폰, 자동차 등 관심을 가질 만한 브랜드별 검색 관심도 순위도 제공되고 있다.

요즘 웬만한 시장 전문가들은 각종 조사 데이터를 찾다가 네이버에서 안 나오면 오히려 중국 바이두에서 검색을 하고 신사업 아이디어나 최근 심도 있는 정보기술(IT) 동향을 살펴보고 싶을 때는 위챗 공식계정을 펼쳐 본다.

중국은 질적·양적으로 성장한 정보를 무료로 제공하고 있다. 반면 한국은 어떠한가? 수익성 악화에 따른 언론 매체의 예산 감소 등으로 양질의 콘텐츠가 양적으로도 질적으로도 줄어들고 그 와중에 대기업이나 금융권에서는 연구소 사업을 축소하거나 아예 사업을 접는 곳도 늘어나고 있다.

중국은 소비자를 분석한 자료도 다양하게 구비

80後(바링허우), 90後(지우링허우)를 세분화한 85後, 95後 자료도

80後(바링허우), 90後(지우링허우)를 세분화한 85後, 95後 자료도

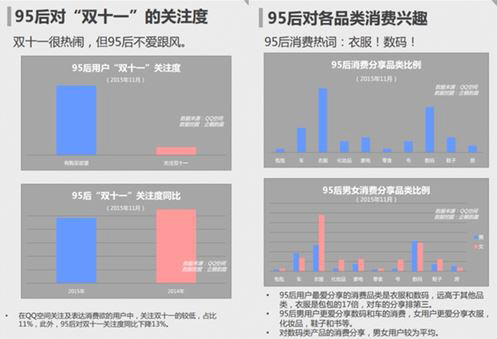

소비자를 분석한 자료도 꽤 쉽게 구할 수 있다. 중국에 관심 있는 분들은 부모 세대와 생각과 소비 패턴이 전혀 다른 바링허우(80後, 80년대 출생자)와 지우링허우(90後, 90년대 출생자)에 관한 기사를 접해봤을 것이다.

그런데 요즘에는 10년 단위의 소비자 분석을 5년 단위로 쪼개 분석하기 시작하면서 지우우링허우(95後)의 특성을 다룬 데이터들이 쏟아지기 시작했다. 5살 간격으로 젊은 소비자들로 세그먼트를 나누면서 그들은 어떤 온라인 서비스를 많이 이용하는지, 티몰 광군제 소비 패턴이 어떻게 다른지 등을 심도 있게 분석하기도 한다. 변화하는 소비자를 정확하게 파악해야 상품 기획도 제대로 할 수 있지 않을까?

필자는 최근 중국 IT업계의 눈부신 성장에는 이렇듯 다양한 양질의 정보가 상당한 기여를 했을 거라 믿는다. 투자와 소비가 크게 위축되고 있는 한국에서 생산되는 정보마저 축소된다면 미래는 더욱 어둡다. 한국인의 지적 수준에 지대한 영향을 미칠 것이고, 결국 국가 경쟁력으로 이어질 게 확실하기 때문이다.

정보로서 가치를 갖기 위한 전제 조건은 정확하고 객관적 정보라는 전제 하에 적시성(필요한 시점에 제공되는가), 완전성(추가 조사 필요 없이 전면적인가), 적실성(적합하고 관련이 있는가) 등의 관점으로 판단한다. 한국에서는 필요한 시점에, 추가 조사 없이, 적합한 정보 찾기가 점점 힘들어지고 있다.

이 점 하나는 꼭 명심하자!

“우리에겐 맛집 정보나 연예기사 말고도,

개인과 기업의 생산성에 도움이 되는 알짜 양질의 정보가 아주 절실하다.”

/최원준 펑타이코리아 지사장 wonj.choi@cheilpengtai.com

현재 제일기획 디지털 마케팅 자회사인 펑타이의 한국 지사를 맡고 있다. 고려대 중문과와 SUNY Buffalo MBA를 졸업한 한국 온라인 1세대로 라이코스 코리아(서울), MTV ASIA(싱가폴), 싸이월드 차이나(베이징)와 펑타이 본사 베이징과 광저우에서 근무후 지금은 한국에서 일하고 있다. 저서로는 ‘중국 갈 사람 여기 붙어라’ 등이 있다. 최근에는 중국 생활 10년의 경험에서 느꼈던 대륙의 정보기술(IT) 역동성을 많은 기업인들과 나누는 한편 21세기 글로벌 경쟁에서 살아남기 위해 우리가 어떻게 대처해야 할 지 진지하게 고민하고 있다.