“한국 벤처캐피털들은 벤처기업들로부터 100개의 사업계획서를 받아도 실제로는 10곳 미만으로 투자를 합니다. 만약 한국벤처가 해외 벤처캐피털에 투자유치를 추진한다면 100곳 중 한 곳도 따내기 힘들 겁니다.” 김형수 벤처캐피탈협회 전무가 본 한국 벤처의 혁신 수준은 평균 이하다. 스스로 말할 때는 세계 최초, 세계적 수준이라고 목소리를 높이지만 실제 검증을 하면 살아남는 곳이 얼마 없을 것이라는 게 그의 솔직한 평가다.

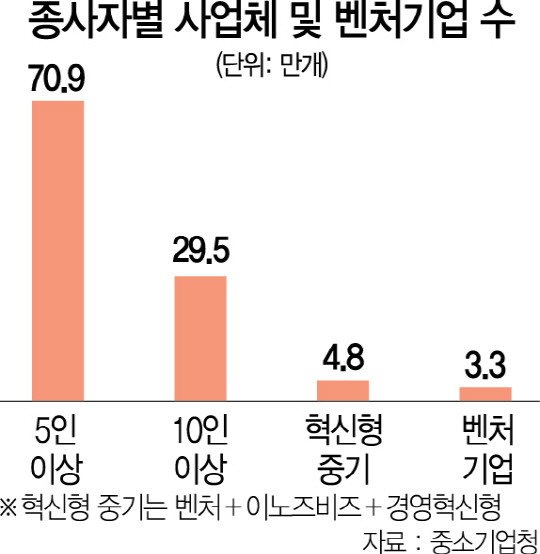

이유가 있다. 벤처 인증이 기업의 기술력이나 혁신능력을 반영하지 못하고 있기 때문이다. 기술보증기금으로부터 보증만 받아도 벤처가 될 수 있으니 그럴 수밖에. 이러니 벤처 수에도 거품이 끼는 것이 당연하다. 현재 통계청 발표에 따르면 지난 2014년 기준 우리나라 5인 이상 사업체 수는 70만9,541개, 10인 이상은 29만5,025개다. 그런데 모험과 혁신을 바탕으로 한다는 벤처가 무려 3만3,000개다. 5인 이상 사업체 100곳 중 4곳, 10인 이상 사업체를 기준으로 하면 10곳 중 1곳 이상이다. 벤처 인증이 너무 남발됐다는 지적이 나올 수밖에 없다. 물론 그만큼 기술력이 뛰어나다면 그럴 수도 있다. 하지만 벤처기업 10곳 중 7곳이 해외로 한 발짝도 못 나간다는 점을 감안하면 그런 말을 할 수 있는 처지가 아니다.

전문가들 사이에 벤처기업의 수를 확 줄여야 주장이 나오는 이유가 여기에 있다. 일각에서는 벤처기업 수를 1만개 이하로 줄여야 한다는 강경한 목소리도 나온다. 실제로 벤처기업 특별법 개정과 관련해 중소기업청의 연구용역을 맡았던 조영삼 산업연구원 선임연구위원은 “벤처기업의 숫자가 1만개가 넘으면 실패한 정책”이라고 주장하고 있다. 성장 패러다임을 이끄는 기업이 그렇게 많을 수 없다는 뜻이다.

하지만 제약이 많은 게 사실이다. 당장 담당 부서인 중소기업청과 벤처업계의 반발이 우려된다. 김영태 중기청 벤처정책과장은 “벤처기업을 줄이거나 확인제도를 폐지하는 것은 충격이 너무 크기 때문에 충분한 검토가 필요하다”며 “아직 시장이 벤처를 성장시킬 수 있을 만한 자생력을 갖췄다고 보기는 힘들다”며 부정적인 시각을 내비쳤다.