암 환자에게 맞춤형 처방을 하기 위해 조사해야 할 유전자는 몇 개가 적당할까. 그리고 암 유형에 따라 어떤 유전자를 검색하는 것이 최적의 선택일까.

8일 학계 등에 따르면 보건복지부가 이번달부터 건강보험을 적용하는 ‘차세대염기서열분석(NGS) 유전자 패널 검사’의 검사대상 유전자 개수와 대상을 두고 논란이 일고 있다. NGS 검사대상 필수유전자가 너무 적다는 것이다.

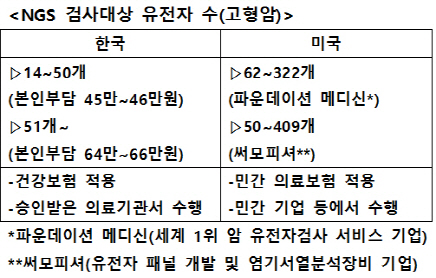

NGS 검사는 위·폐·유방암 등 고형암은 14개, 급성 골수성·림프구성 백혈병 등 혈액암은 3~11개, 유전성 난청·망막색소변성 등은 0~7개의 유전자만 검사한다. 선택유전자를 포함해도 유전 질환은 2~30개, 암은 5~50개만 분석 대상이고 비용을 더 높여도 숫자가 크게 안 늘어난다.

반면 글로벌 업체들은 이보다 10배 이상 많은 숫자를 검사한다. 세계최대 암 유전자 검사 서비스 회사인 미국의 파운데이션 메디신은 고형암에 대해 62~322개, 서모피셔는 50~409개를 대상으로 변이 여부를 검사해 암 관련 DB와 비교한다.

김태유 한국유전체학회 회장은 “이미 개발된 항암제 표적만 200개나 되는데 정부가 선정한 필수유전자는 그것의 20% 수준에 불과하다”며 “특히 병원마다 선택유전자 구성이 달라 데이터의 질이 떨어져 맞춤형 정밀의료에 부족하다”고 꼬집었다. 정현용 마크로젠 대표도 “유전자 패널에 맞춰 시약을 조합할 수 있는 능력이 있다면 분석대상 유전자가 50개든, 200개든 재료비 차이는 10만원 이하”라고 지적했다.

또 검사 결과 추천된 맞춤 항암제 사용도 숙제다. 제약이 많기 때문이다. 식품의약품안전처가 폐암 치료제로만 허가한 A 제품이 다른 암 환자인 김모씨에게 추천된 경우가 한 사례다. A 제품이 아직 건강보험 적용을 받지 않거나 국내에 도입되지 않았으면 문제는 더 복잡해진다. 검사 따로, 치료 따로인 셈이다. 김 회장은 “NGS 검사는 폐암·유방암 등 암종에 상관없이 암 관련 유전자를 억제하는 맞춤 항암제를 찾는 것인 만큼 적응증 및 건보 적용 규제도 보완해야 한다”고 지적했다.