“내 이름은 레지나 아드벤토예요. 레. 지. 나. 잊지 마세요.”

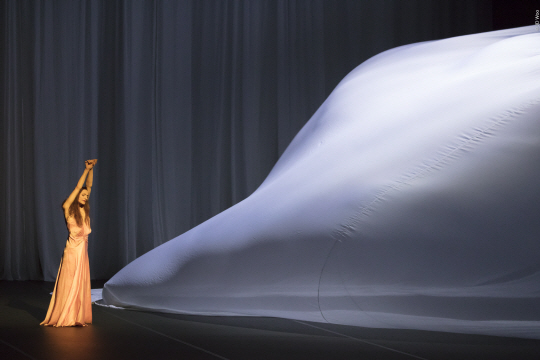

뜻밖의 한국어에 관객석에서 웃음이 터져 나온다. 무대에는 하얀 실크 커튼이 겹겹으로 쳐져 바람에 나부끼고 7명의 여성 무용수들은 그 사이로 등장했다, 사라진다. 이들은 각각이 분절된 감정을 표현하는듯 하지만 어느 순간 하나의 테마로 연결된다. 그것은 인간관계, 특히 남녀관계에서 느끼는 다양한 감정들이다.

무용수들은 몸으로만 감정을 표현하지 않는다. 절반은 영어로, 절반은 한국어로, 말의 언어를 통해 감정을 표현한다. 자꾸만 치마를 들어 올리는 남자에게 여자는 외친다. “가서 샤워나 해.” 또 한 무용수는 외친다. “나 화내는 거 보여줄까요. 나는 화가 나. 지독하게 화가 나.” 비닐을 뜯고 발을 구른다.

무용수 줄리 샤나한은 새틴 드레스를 입고 자신의 이름을 부르는 무언가로 끝없이 달린다. 남성 무용수 둘이 몇 번이고 줄리를 제자리에 데려다 놓지만 “가게 해줘(Let me go)”라고 외치는 목소리는 더욱 절박해진다.

전형적인 무용 공연을 기대했던 이들에겐 낯선 풍경이다. 탄츠테아터가 무엇인지 모르는 이들에겐 더더욱 그렇다. 고(故) 피나 바우쉬가 이끌었던 부퍼탈 탄츠테아터의 작품은 모두 ‘탄츠테아터’라는 장르에 속한다. ‘현대무용의 혁명가’로 불리는 피나 바우쉬가 만든 장르다. 피나는 무용과 연극의 경계를 허물고 현대 무용의 어법을 바꾼 인물이다. 그리고 ‘스위트 맘보’는 피나 바우쉬 타계 1년 전 완성된 작품이다.

24~27일 LG아트센터에서 열린 이번 ‘스위트 맘보’ 무대는 상연 소식이 전해지자마자 1,100석 규모 홀이 일찌감치 마감됐다. LG아트센터는 2000년 개관 이후 ‘카페 뮐러’ ’봄의 제전’ ‘풀 문’ ‘카네이션’ ‘러프 컷’ 등 피나의 작품을 꾸준히 선보였는데 특히 올해 공연은 3년만에 선보이는 작품인데다가 ‘스위트 맘보’ 자체가 국내 초연인 탓도 컸다.

부퍼탈 탄츠테아터에서는 더 이상 신작이 나오기 어려운 게 사실이다. 무용수들에게 수많은 질문을 던지고 직접 생각과 동작을 끌어내도록 하는 피나 특유의 안무 방식 탓이다. 피나는 늘 “나는 사람들이 어떻게 움직이느냐가 아니라, 무엇이 그들을 움직이게 만드느냐에 더 관심있다”고 했다.

이번 공연의 관전 포인트는 피나 타계 후 8년이나 지난 시점에서 피나 특유의 스타일이 그대로 보존되고 있느냐는 점이었다. 특히나 부퍼탈 탄츠테아터 출신이 아닌 루마니아 출신 아돌페 빈더가 예술감독으로 내정되면서 과연 피나의 정신을 담아낼 수 있느냐는 우려가 컸던 탓이다. 그러나 오히려 장인주 무용평론가는 피나가 생전에 추구했던 안무철학 덕분에 과거 레퍼토리를 온전하게 무대에 올릴 수 있다고 분석했다. 장 평론가는 “피나는 주제가 인간의 삶이고 소재가 무용수 각자의 일상에서 느낀 감정이기 때문에 그것을 끄집어내어 표현하게 하는 방식으로 연출했다”며 “연출의 반은 무용수 내면에 살아있으니 피나가 떠난 뒤에도 온전한 원작을 감상할 수 있다”고 분석했다. 개막 공연을 관람한 안은미 안은미컴퍼니 대표도 “무대에 그녀가 있었다. 역시 피나”라며 엄지를 치켜세웠다. 그러나 피나 타계 후 무대의 강렬함이 약해졌다는 분석도 있다. 한정호 무용평론가는 “여전히 피나가 살아 숨 쉬는 무대를 보여줬지만 다소 흐름이 어수선해진 것도 사실”이라고 지적했다.