1980년 미국 대선 공화당 후보 경선. 레이건 후보가 경제 공약을 내놓았다. 골자는 감세. ‘적극적인 감세정책을 펼치면 기업이 투자를 늘리고, 고소득층은 소비를 늘려 경제가 살아날 것’이라는 요지였다. 논쟁을 야기했지만 레이건의 정책 이론은 새로운 게 아니었다. 이른바 낙수 효과(落水效果·trickle down effect). 고소득층의 소득 증대가 소비와 투자 확대를 거쳐 저소득층의 소득도 증가한다는 것이다. 1904년 독일 사회학자 게오르그 지멜이 유행의 파급을 설명하기 위해 처음 고안해낸 이론이다.

레이건 후보 진영에서는 이를 새롭게 포장했다. 당시 40세이던 아서 레퍼 교수가 나섰다. 일찍부터 감세 이론가 및 행동가로 활동했으나 경제학자로 그리 높은 평가를 받지 못하던 레퍼 교수는 ‘레퍼 곡선(Laffer curve)’ 하나로 레이건 진영의 이론가로 떠올랐다. 레퍼는 ‘세율을 높이면 처음에는 정부의 세금 수입이 늘어나지만 어느 시점을 지나면 감소한다. 세율이 높아지면 기업과 고소득층이 투자를 포기하거나 해외로 떠나기 때문’이라고 주장했다. 한계 체감·체증 이론과 크게 다를 게 없는 레퍼의 이론과 낙수효과를 합쳐 레이건 후보 진영은 그럴듯한 이름을 지어냈다. ‘공급 중시의 경제학’ 또는 ‘레이거노믹스(Reaganomics)’.

치열한 경선 과정에서 대선 주자들은 레이건의 정책을 공박하고 나섰다. 누구보다 공세 수위를 높인 후보는 미 중앙정보국(CIA) 수장을 지낸 텍사스 출신 하원의원인 조지 부시. 모두 11명이 도전해 3파전으로 치러진 공화당 경선에서 부시는 선두 레이건을 뒤쫓는 2위 주자였다. 부시는 감세 공약에 대해 특히 맹공을 퍼부었다. 1980년 4월 10일, 미국 카네기 멜론 대학 유세에서 그는 “세금을 깎아주면 경제가 성장한다는 것은 사람을 현혹시키는 연기만 피워올리는 일”이라며 “알맹이는 전혀 없는 부두 이코노믹스(Voodoo Economics·무당의 경제학 또는 주술의 경제학)”라고 비아냥거렸다.

약 두 달 뒤, 예상대로 레이건이 59.79% 지지를 얻어 공화당 대통령 후보로 확정됐다. 레이건은 2위(23.81%)를 차지한 부시를 파트너로 삼았다. 부통령 후보로 지명된 이후 부시는 말 그대로 납작 엎드렸다. 누가 ‘무당의 경제학’에 대해 묻기라도 한다면 손사래를 쳤다. 부통령으로 재임하던 1982년에는 기자들의 질문을 받고 “영국 출신인 한 언론 담당 참모의 구상이었을 뿐 나는 입 밖에 낸 적이 없다. 증거도 없지 않은가. 내기를 걸어도 좋다”며 발언 자체를 부인했다. 하루 뒤 NBC TV에서 당시 필름을 찾아내 방영하자 부통령실은 이런 변명을 내놨다. ‘그저 농담했을 뿐이다.’

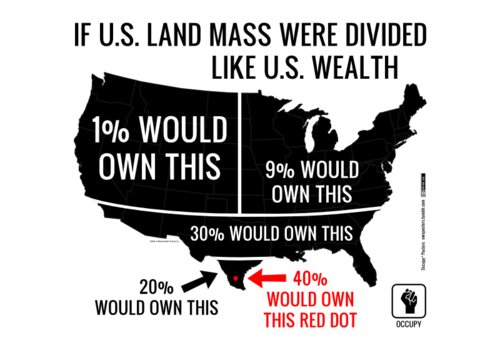

‘주술’로도 비유되던 레이거노믹스는 부자들의 환영을 받았다. 레이건의 임기 초 미국 순재산의 8%를 갖고 있던 최상위 1% 부자의 재산이 임기 말에는 12%로 늘었다. 감세 덕이다. 반면 복지예산 삭감으로 중산층이 빈곤층으로, 빈곤층이 최빈곤계층으로 주저앉았다. 쌍둥이 적자도 구조적으로 자리 잡았다. 아이로니컬한 점은 아버지 부시가 맹공했던 레이건의 경제정책을 아들 부시는 맹신했다는 점이다. 그 결과가 참담하다. 2008년말 상위 1%가 차지하는 비중은 33%를 넘어섰다.

요즘 이 비중은 34%에 이른다. 최근에는 그나마 주춤거렸다. 세 가지 요인 덕분이다. 첫째는 글로벌 금융위기(2008) 이후 부자들, 특히 금융자본의 끝없는 탐욕에 의한 부의 편중이 위험하다는 인식의 확산. 미국은 감독 강화 등 각종 제동장치를 만들었다. 둘째는 민주당의 전통대로 오바마 대통령이 의료보험 개혁 등 분배에 상대적으로 중점을 뒀다는 점. 셋째는 민중의 항거 때문이다. ‘우리가 99%다’라는 캐치프레이즈를 들고 월스트리트를 휘저었던 ‘월가 점령 시위(Occupy Wall Street)’는 일시적으로나마 부의 불균형 심화를 막았다.

문제는 지금이다. 레이거노믹스 이후 미국 경제가 얼마나 망가졌는지 부채 규모가 말해준다. 레이건 집권 초기 9,090억 달러였던 국가 채무는 두 차례에 걸친 임기를 마쳤을 때 2조8,678억 달러로 불어났다. 하루 38억~40억 달러씩 늘어나는 미국의 국가채무는 20조 달러 선을 눈앞에 두고 있다. 5월 중순께면 20조 달러에 도달할 전망이다. 현재 수준의 국가 부채도 미국 시민 1인당 6만1,155 달러, 납세자 기준으로는 1인당 16만5,564 달러씩 갹출해야 변제가 가능한 금액이다.

지구촌 경제의 최대 난제가 바로 여기에 있다. 과연 미국이 대규모 부채를 갚으려는 능력과 의지가 있을까. 둘 다 없어 보이지만 속단할 수는 없다. 확실한 것은 단 한 가지다. 새로운 미국 대통령 도널드 트럼프가 확신에 차서 레이거노믹스 흉내에 나서고 있다는 점이다. 트럼프는 ‘레이건 전 대통령 이래 가장 획기적이고 자랑스럽게’ 앞으로 10년간 4조4,000억 달러(약 5,300조원)의 세금을 깎아줄 계획이다. 이렇게 하고도 재정적자가 늘어나지 않게 하겠다고 장담한다. ‘5% 성장도 가능하다’고 큰소리치는 근거가 바로 감세가 성장으로 이어진다는 레이거노믹스다.

당연히 반론이 나온다. 그 옛날 조지 부시처럼 사방에서 ‘트럼프의 경제정책은 무당의 경제학’이라고 공격하고 있다. 레이건 행정부에서 핵심 보직인 예산관리국장(장관급)을 지낸 데이비드 스토크맨은 “미국 레이건 시절의 감세처럼 심한 바보짓도 없었다”며 “국가 채무 1억 달러 미만으로 시작한 레이건 행정부와 달리 연방의 모든 채무를 합치면 64조 달러에 달하는 상황에서 감세 정책은 무리”라고 지적한다. 대학생들의 경제 교과서 ‘맨큐의 경제학’으로 유명한 그레고리 맨큐 하바드대 경제학과 교수는 공화당 지지자이면서도 감세를 근거로 한 고성장 전망을 부정적으로 본다.

트럼프가 아니라도 세상은 이미 어렵고 어지러운 상태다. 독일의 경제저널리스트인 한스 마르틴과 하랄트 슈만이 1996년 공저 ‘세계화의 덫’에서 ‘20 대 80’의 불공평한 세계를 우려한 게 엊그제 같은데 불균형 속도가 갈수록 빨라진다. 빌릭 쿡 듀크대 교수는 2008년 발간된 ‘승자 독식 사회(The Winner Take-all Society)’에서 ‘세상은 이미 20 대 80 사회를 지나 1 대 99로 가고 있다’고 봤다. 노벨 경제학상을 수상(2001년)한 조지프 스티글리츠 컬럼비아대 교수는 2012년 펴낸 ‘불평등의 대가’에서 ‘부의 불평등이 1 대 99 상태’라고 진단했다. 전세계에 독자가 많아 ‘록스타 경제학자’로도 불리는 토마 피케티는 2014년 ‘21세기 자본’에서 1% 부자보다 0.1% 부자를 자주 거론한다. 1 대 99도 넘어서 0.1 대 99.9의 세상으로 변할 수 있다는 경고다.

양극화와 복지 시스템의 해체를 낳은 경제 정책 레이거노믹스는 과도한 군비 지출이라는 정치적 쌍둥이가 있다. 트럼프는 이마저도 닮은 꼴이다. 과학은 간 데 없이 근거 없는 믿음은 낯설지 않다. 온 우주가 간절히 원하면 경제가 나아질 수 있으려나. 주술의 정치학에 매달리던 시대가 가는 듯싶더니 세상이 무당의 경제학에 미쳐 돌아간다. 셰익스피어의 ‘리어 왕’에 나오는 한탄. ‘시대의 저주로다. 미치광이가 맹인을 이끄는구나.’ 지구촌 경제의 주체들이 힘이 센 광인의 손에 이끌리는 맹인이 아니기를 바란다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com